現代のギリシャ語で「明るい・晴れた」という意味がある『atrium』は、たっぷりと注ぐ自然光が演出の一部を担います。ここは直接触れたり、体験ができる作品も展示され、会場の中では一際作品数の多いエリアです。

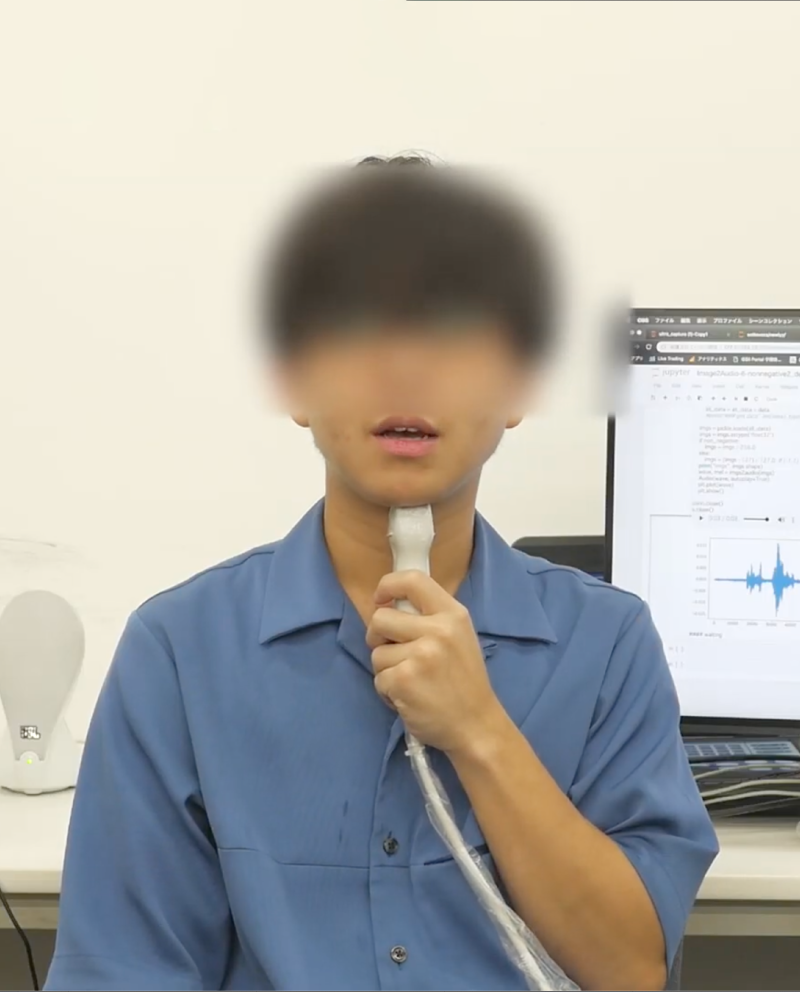

木村 直紀

Naoki KIMURA

第3期生

[ コンピュータ・インタフェース ]

この研究の目標は、人間に複数の頭脳を持たせることです。口パクをするだけでコンピュータを操作することができます。他人からは操作が見えず、入力の労力も小さいです。人間の暗記できる量には限りがあるので、メモや数字をコンピュータに覚えさせて記憶力を強化します。買い物をするときに、複数のスマートアシスタントに話しかけて多数決をとります。サイレントスピーチはコンピュータによる人間の知的能力を拡張します。

ギャル電まお

GyarudenMao

第3期生

[ テクノロジー ]

今のギャルは電子工作する時代。ギャルによるギャルのためのテクノロジーを提案するユニット。ドンキでアルドゥィーノが買える世の中を夢見てる。

ギャルのバイブスによりテクノロジーが民主化されたとき、渋谷の路地裏ではギャル電による闇LED屋さんが展開されていた。

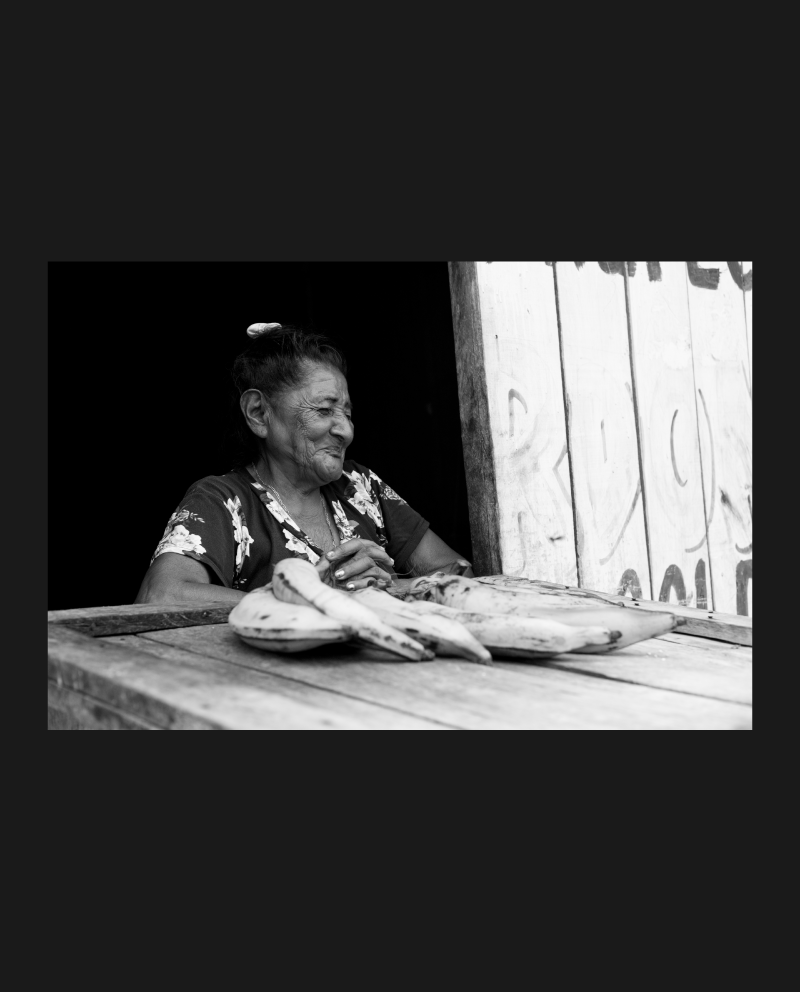

山口 大輝

Hiroki Yamaguchi

第3期生

[ 写真 ]

海辺で釣りに誘われた。全然知らない、地元のおばあちゃんに。

夕暮れの入り江はとても綺麗なグラデーションになっていて、海鳥が遠く飛んでいくのをアタリを待ちながらボーと眺めていた。とても平和な時間だった。

だが、こんな素敵な場所だけれど、いつかきっと「起きて」しまうのだろう。

日本に住んでいると逃れられない宿命。でも僕らにはきっと、まだできることがあるはずだ。

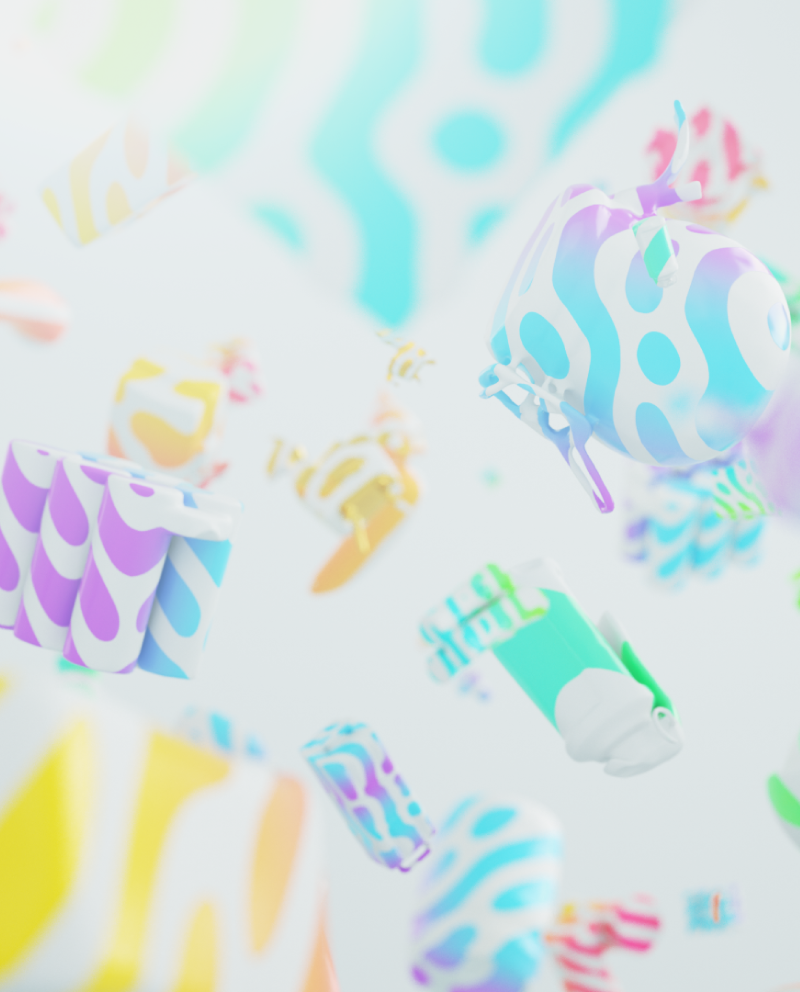

澤田 広夢

Hiromu Sawada

第3期生

[ モーショングラフィックス ]

Epic Gamesより配信されている世界的人気ゲーム「フォートナイト」のファンアート。

自分なりにこのコンテンツを分解し、再構成した映像作品。

SHOW-GO

SHOW-GO

第3期生

[ パフォーマンス ]

Dance BeatBox Movie時代を越えたパフォーマンスの融合がそこにはある

松橋 脩造

Shuzo Matsuhashi

第3期生

[ ファッション ]

ウィーンに着いてすぐの頃、フリーマーケットで研究のためにテーラードスーツを購入しました。

解体すると、ステッチや芯地の様子から非常に手間のかかったつくりであることがわかりました。しかし、生地にはいくつもの穴が空いていて、勿体無いなと思いながら作業を続けると、

胸ポケットに名刺が入っていることに気がつきました。

どんな人が着ていたのだろう。同時に僕はそのスーツが辿ったストーリーを想像したのです。

鈴木 茜理

SUZUKI AKARI

第3期生

[ 工芸 ]

観光客の落とした食べ物が散乱するその場所で、

森に住む猿は人間の食べ物を器用に食べ、そしてまた帰っていった。

「自然を壊している」と人は言うけれど

そこでは人間と猿の住む世界が曖昧に交わっていた。

猿は一年中食べ物に困ることもなく、

その場所に訪れる人間もまた自然に癒され、自然をサプリメントのように消費していた。

坪本 知恵

Chie TSUBOMOTO

第3期生

[ 絵画 ]

私は人為的に削られた石碑のリサーチをしながら制作を行ってきました。この作品は愛媛県四国中央市に現存する安藤正楽による日露戦役記念碑からインスピレーションを受け制作したものです。読めない碑という存在は私に過去と全く同じものは復元できないという時間の存在と、過剰な確実は幻想であると伝えます。歴史的な観点だけでなく、作品として捉え直すことで立ち現われる理解しがたいものを追求しています。

副島 しのぶ

Shinobu SOEJIMA

第3期生

[ 映像(アニメーション) ]

30秒のループ映像の中で、人形は徐々に目の中に光を得て、呼吸し始め、涙を流す一連の動作を繰り返す。不気味の谷の上昇下降を繰り返すように、ある瞬間からそれは物体としての人型から、かぎりなく人間に近い存在へと見ている者の中の認識が移行する。 一説によると、人間だけが心理的感情から涙を流すとされているが、それはミラーニューロン効果によって他者の共感を獲得するためと言える。まるで本当に生きている人間のように悲しみを演じる人形は、誘導的に鑑賞者の感情を操作していく。

両川 厚輝

Atsuki RYOKAWA

第3期生

[ 建築 ]

2016年4月エクアドル地震で被災した漁村チャマンガ。震災後にこの村を訪れると、人々が自ら小屋を建てて仕事を始めている姿がとても印象的でした。そこにはミンガ(原住民ケチュア由来で協働作業の意)と呼ばれる、自分たちの居場所は自分たちで作るという文化がありました。住民との対話の中で生まれた地域工房の建設プロジェクトを通して、現代におけるミンガとはどういうものなのだろう、ということを模索しています。

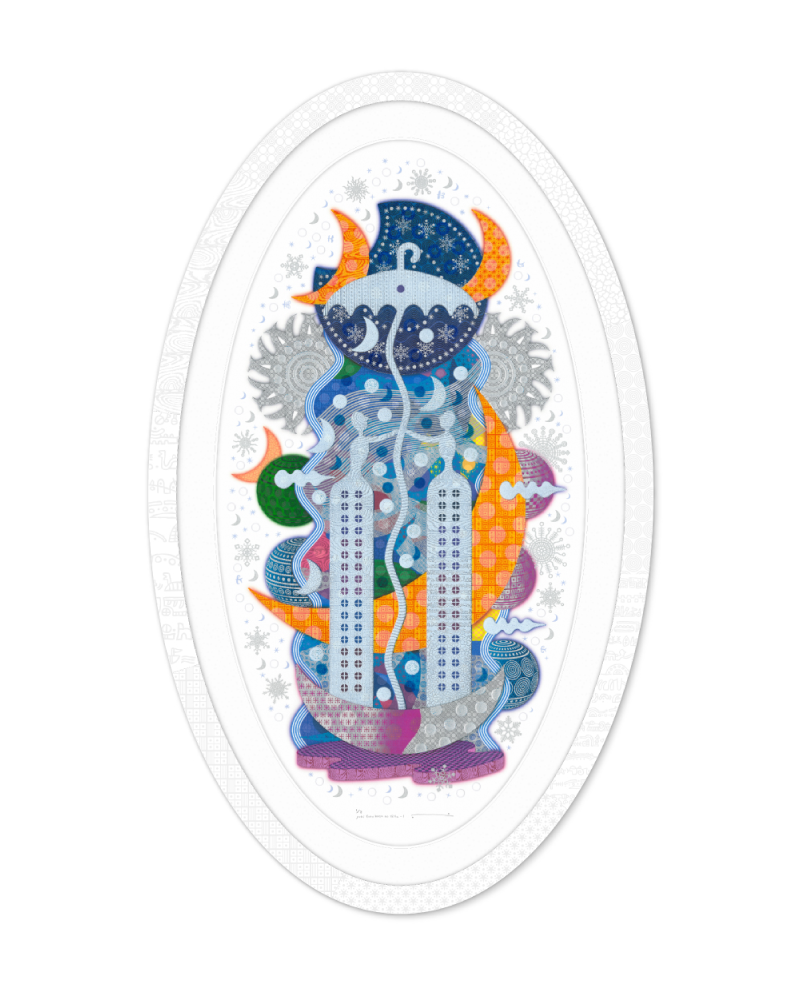

しろこま たお

Tao Shirokoma

第3期生

[ 版画 ]

神話的物語性・現代的装飾性・デジタル木版画という3つを主な思索主題とし創作活動を展開。

デジタル機材を導入した独自の木版画技法を提唱。

Illustratorなどのグラフィックソフトやレーザー加工機などの機材を木版画制作工程に導入している。

本展示では、“norimono”と”tokei”をモチーフとした作品を軸に展示空間を構成。

高本 夏実

Natsumi COMOTO

第3期生

[ プロダクトデザイン ]

【sapia】昆虫食を中心とした地球の恵みを探究するレストランANTCICADAとのコラボによる『昆虫食のためのテーブルウェア』をデザイン。

セミが木の幹に口を突き刺し樹液を吸う行為から着想を得た、虫の食事を追体験できるドリンク容器。内部にはふたつのカップがスタッキングされており、穴によって違う味を楽しむことができる。(sapiaは『樹液(sap)のある場所』をあらわす造語)

【折節見立櫃】日本では古くから茶の湯や枯山水としても知られるように、本来の用途から外れた道具や限られた素材を全く別のものに見立てることで、外界から隔てられた空間の中に豊かな季節の移ろいや独自の感性を演出する文化がある。

折節見立櫃(をりふしみたてびつ)は、この自由な見立ての精神をひとつの道具の中に閉じ込めた、季節の移ろいを楽しむための家具。

亀岡 嵩幸

Takayuki KAMEOKA

第3期生

[ テクノロジー ]

現在様々なテレプレゼンスロボットが提案されていますが、日常的に利用されているものはありません。本提案ではその理由として現地での携帯性、遠隔側の臨場感が不足していると考え、簡易テレプレゼンスロボットを試作し、来るリモート社会へ向け現状の打破と新しいライフスタイルを提案する。

muramatsu yoshiki

muramatsu yoshiki

第3期生

[ インスタレーション ]

1928年米、ラリーシェイ作曲、ウィリアムジェローム作詞でヘレンケインが歌った米歌謡「Get Out And Get Under The Moon」その後も数々の米人が歌い、日本でもヒット。米記者が昭和6年に替え歌「月を眺めよ」と題し歌い、日本で大ヒット。伊庭孝作詞により「月光価千金」と題しエノケンが歌いヒット。その後も数々の日本人歌手が歌う。明治~戦後の歌謡史から現代の切り貼り文化が見えて来る。

武田 穂佳

honoka takeda

第3期生

[ 短歌.俳句 ]

いままでに作った短歌の中から20首選んで手書きしました。

これはうまくいった作品を集めたベストアルバムではなく、最近の気分に合うもの、手書きしたらよさそうなものを選んで並べています。それで自然と最近作った歌が多いです。

MINA NAGAI

MINA NAGAI

第3期生

[ ヘアスタイリング ]

The origin of life

もしかしたら未来は根源にあるものかもしれないし、人間の理想は始まりだった細胞が知っているかもしれない。見て、触れて、聴いて、感じて、あなただけの五感で未来を映す第六感七感に出逢えますように。

《未来への調和》

生命のはじまり、人類のはじまり、未来のはじまり。そのはじまりは全て同じ。耳を澄ませば感じるあなたの鼓動。毎日毎秒はじまりが未来。

江川 主民

Kazme Egawa

第3期生

[ テクノロジー ]

サーフィンを誰もが楽しめる世界を目指し、トレーニングやエンターテインメントへの動作のデータの活用に取り組んでいます。

jellyheartはサーフボードに取り付けられるセンサデバイスです。取得したデータを処理し、LEDの光で情報をリアルタイムに提示してくれます。

本展示ではどのようなデータが取得され、どのように感じ方が変わるのかを体感して欲しいと思っています。

若田 勇輔

YUSUKE WAKATA

第3期生

[ 彫刻 ]

人の思考は周囲の環境に強制される。そう考えた時に、都市で生きる時間は動物として草木の中で過ごす時間に比べ、感性にどのような痼りを生じさせているのか。 この作品では先住民族が作り出すオブジェのように、手折りのピースを集積させることで造形物を制作し、その問いを投げかける。都心で集められた紙ゴミの塊が空間を横断している様子は、都市の中に潜む私たちの自然 ”野生” を体現しているようである。