インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.70 アンナ チョイ 「受け継がれていく服を作りたい」パリの展示会を経て、さらなる成長を遂げるファッションデザイナー

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

Anna Choi|アンナ チョイ

ファッションブランド「HAENGNAE(ヘンネ)」を手がける、デザイナーのアンナ・チョイ。 2021年AWでデビューコレクションを発表して以来、2023年JFW NEXT BRAND AWARD審査員特別賞受賞、翌年にはTOKYO FASHION AWARD 2024を獲得するなど、目覚ましい成長を見せている。昨年には、クマ財団の活動支援によって「ANNA CHOI」名義でパリにて初のコレクションを発表。現在はニューヨークを拠点にさらなるブランドのステップアップを目指しているという。ブランド創設からまだ5年しか経っていない中で、これほどまでに精力的な活躍を達成していく彼女の力強いモチベーションとは。幼少期から自然と身近にあったというアートとファッションの存在、そして海外のファッションスクールで味わった挫折から生まれた現在のクリエイションについて話を聞いた。

インタビュアー・ライター: YOSHIKO KURATA

———幼少期からアートやファッションに触れる機会が多かったそうですね。

アンナ・チョイ:そうですね。幼い頃から、祖母や母親と一緒に美術館やバレエなどの舞台を見に行く機会が多くて。祖母は海外旅行が好きで、小学生の頃には一緒にパリを訪れたこともありました。今振り返ると、さまざまな作品に触れたおかげで自然と自分の好みが確立したように思います。でも当時はまだ幼かったので「早く帰りたい」なんてよく言っていました。それでも祖母がいつも口にしていた「わからなくてもいいから本物を見ておきなさい」という言葉は、不思議と今でも心に残っています。

———ファッションに強く惹かれたきっかけはありますか?

アンナ・チョイ:洋服好きの母の影響が大きかったと思います。例えば、着たい服を自由に選ばせてくれていたり、コーディネートに何時間かけても見守ってくれていたり。自発的にファッションに興味を持てる環境を自然に作ってくれていた気がします。

———そこから、実際にファッションデザイナーの道を考え始めたのは、いつ頃でしょうか?

アンナ・チョイ:記憶に残ってるのは、中学生から高校生にかけての頃です。お店で洋服を見ていた時に、「欲しい服がない」と感じた瞬間があって。そのことを母に話したら、「じゃあ自分で作ったらいいじゃない」と言われて、ハッとさせられました。母の言葉を機に「服を作るってどういうこと」と漠然と考え始めたことが最初のきっかけです。

———その当時描いていたファッションデザイナー像というのは、どのようなものでしたか?

アンナ・チョイ:クリスチャン・ディオールやクリストバル・バレンシアガなど、歴史あるメゾンのクチュールデザイナーを思い描いていました。そう考えるようになったのも、やはり幼少期に祖母に連れられて、パリのメゾンの本店を訪れた体験が大きかったと思います。そこで目にした、非日常の空間の中で静かに佇む、美しくてどこか神聖さを感じるドレスたちが、日常ではなかなか着ることはできないけれど、心が奪われるような煌びやかな存在で。美術品を見ている時と同じ感覚で胸が高鳴ったのを覚えています。

———プレタポルテというよりオートクチュールに興味を持ったんですね。

アンナ・チョイ:そうですね。当時ファッションとして思い描くイメージは、日常着よりも、芸術のようなイメージだったと思います。当時は身近にそういった世界に触れられる環境がなかったこともあり、余計にその景色が建造物と相まって夢のように感じられたのかもしれません。だから自然と惹かれていったんだと思います。ただ、高校卒業後はすぐにファッションの道には進まず、まずは神戸で四年制大学に進学しました。

24AW RUNWAYSHOW

———意外ですね。これまでのお話を聞いている限り、真っ直ぐにファッションスクールに行きそうな気もしますが、どこか自分で迷いがあったのでしょうか?

アンナ・チョイ:周囲から見れば、洋服が好きでものづくりに熱中している子として映っていたと思いますが、当時身近にファッションの仕事をしている大人がいたわけではなくて、専門学校に進むという選択肢も、どこか現実味が持てず。だからこそ、「洋服を学びたい」と自分の口で言い切ることに迷いがありました。それでも心のどこかではずっと挑戦してみたい気持ちがあって。20歳のときに、思い切ってニューヨークでファッションを学びたいと両親に伝えたら、背中を押してくれて、そこから本格的に服作りの道に踏み出すことになりました。

———環境や文化すべてが異なると思いますが、表現において影響を受けたことはありますか?

アンナ・チョイ:自分の考えを言葉にして伝えることの大切さを、身をもって学びました。授業では、発言をしなければ出席にならないこともあり、先生やクラスメイトに対して自分の考えや意見を伝えることに毎日苦戦していました。それでも、あの環境にいたからこそ、少しずつ人に自分を伝える努力が身についていったと思います。今は自身の作品を届ける上でも、その経験が生きていると感じます。

———その後、ニューヨークから帰国して文化服装に通うことに。

アンナ・チョイ:ニューヨークの学校では、自分で縫製をしないプロセスでした。パターンや裁断までは自分で進めるのですが、その後は学内の縫製スタッフに引き継ぎ、翌日には形になっているというサイクルで。でも、そうした日々を重ねるうちに「自身の手で最後まで作りあげたい」という気持ちが湧いてきました。そこで改めて世界中のファッションスクールを調べるなかで、文化服装学院に出会いました。同年代がすでに就職している年齢だったので焦りもありましたが、それ以上に純粋に作ることの楽しさを感じられる毎日でした。たとえば、布地を深夜から朝までかけて自分で織り作品に昇華したり、ただひたすらにトライアンドエラーを繰り返す中で、ようやく自分の技術面での“原点”のようなものに出会えた気がします。

———その後、神戸のファッションコンテストの受賞記念としてイギリスのノッテンガムトレント大学へ留学していますね。

アンナ・チョイ:はい。特待生としてファッションデザイン専攻の4年生に編入させてもらい、現地の学生と共に卒業制作に取り組みました。そこで受けた教育は、東京ともニューヨークともまったく異なるものでした。たとえば、東京での制作と同じように、布地織りから構築しようとした際、教員から「あなたはテキスタイルデザイナーではないのに、なぜそこに時間を費やすのか」と、その場で作品を裁断されてしまったり。自分が積み上げてきた表現手法を根本から問い直されるような出来事で、強い衝撃を受けたのを覚えています。明確な正解が与えられない中で、毎週フィードバックを受け、その都度立ち止まる日々が続きました。次第に「自分にとってのクリエイションとは何か」「なぜ洋服をつくるのか」といった、本質的な問いと向き合うようになりました。その時間が、今の制作の軸を形づくるひとつの土台になっていると思います。

ノッテンガムトレント大学での制作風景

———その葛藤から切り抜けたタイミングは?

アンナ・チョイ:コレクションが完成した時ですかね。基礎に立ち返り、シルエットとパターンで勝負する削ぎ落としたデザインに取り組んだのですが、袖や襟ひとつとっても40~50通り以上のバリエーションを試作して、一つひとつ丁寧に選び抜いていくプロセスに時間をかけました。視野を広く持ち、数ある選択肢の中から最終的に「伝えたいこと」がぶれない形を選ぶ。その積み重ねが、自分の中でものづくりの手応えにつながった気がします。コンセプトを軸にして取捨選択することの大切さにも、その時はじめて気づけたように思います。

ロンドンで行われた卒業コレクション

———大きな転機になったんですね。卒業後にすぐにブランドを立ち上げたのでしょうか?

アンナ・チョイ:はい。その経験を通じて、自身の表現としっかり向き合いたいという気持ちが、いっそう強くなりました。ファッションの勉強を始めた頃から「いつかは自分のブランドを持ちたい」という思いはありましたが、当初からすぐに立ち上げられるとは考えていませんでした。卒業後はまず海外のメゾンで経験を積もうかなと考えていたのですが、そのタイミングでコロナ禍となり、日本に帰国することに。そんな中、私の活動を見てくれていた方に「ブランドを立ち上げないか」と声をかけてもらって。プレタポルテブランド「HAENGNAE(へンネ)」を立ち上げることになりました。

———実際にブランドを立ち上げてみて、また新たな気づきはありましたか?

アンナ・チョイ:当たり前のことなのですが「着心地の良さ」や「扱いやすさ」といった視点からものづくりを考えることが、新鮮でした。シーズン毎に表現したい世界観やコンセプトを守りながら、現実的な仕様に落とし込んでいく。そのプロセスには難しさもありますが、だからこそ奥深くて、ものづくりの新しい楽しさを知るきっかけにもなりました。そして何より、自分の手を離れた服が、さまざまな場所で誰かの日常に寄り添っている。その広がりを感じられることに、大きな喜びを感じています。

———「ヘンネ」が描く華やかなシルエットは一見すると、非日常的ですが、実は機能性も兼ね備えていますよね。

アンナ・チョイ:ありがとうございます。見た目には華やかでも、実際に袖を通したときになるべくストレスがないこと、身体に自然に馴染むことをとても大切にしています。特にヘンネでは、オートクチュール的な美しさや構築性をベースにしながらも、着心地や動きやすさといった日常着ならではの機能性を意識してデザインしています。ブランドとしての世界観は非日常的な美しさだけれど、一つのピースを身に纏ったときに日常に自然と馴染んでいくような。そんな服を届けられたらと思って製作していました。

21AW コレクション

———ブランドを立ち上げてからさまざまなアワードを受賞していますよね。なぜクマ財団の活動支援に応募したのでしょうか?

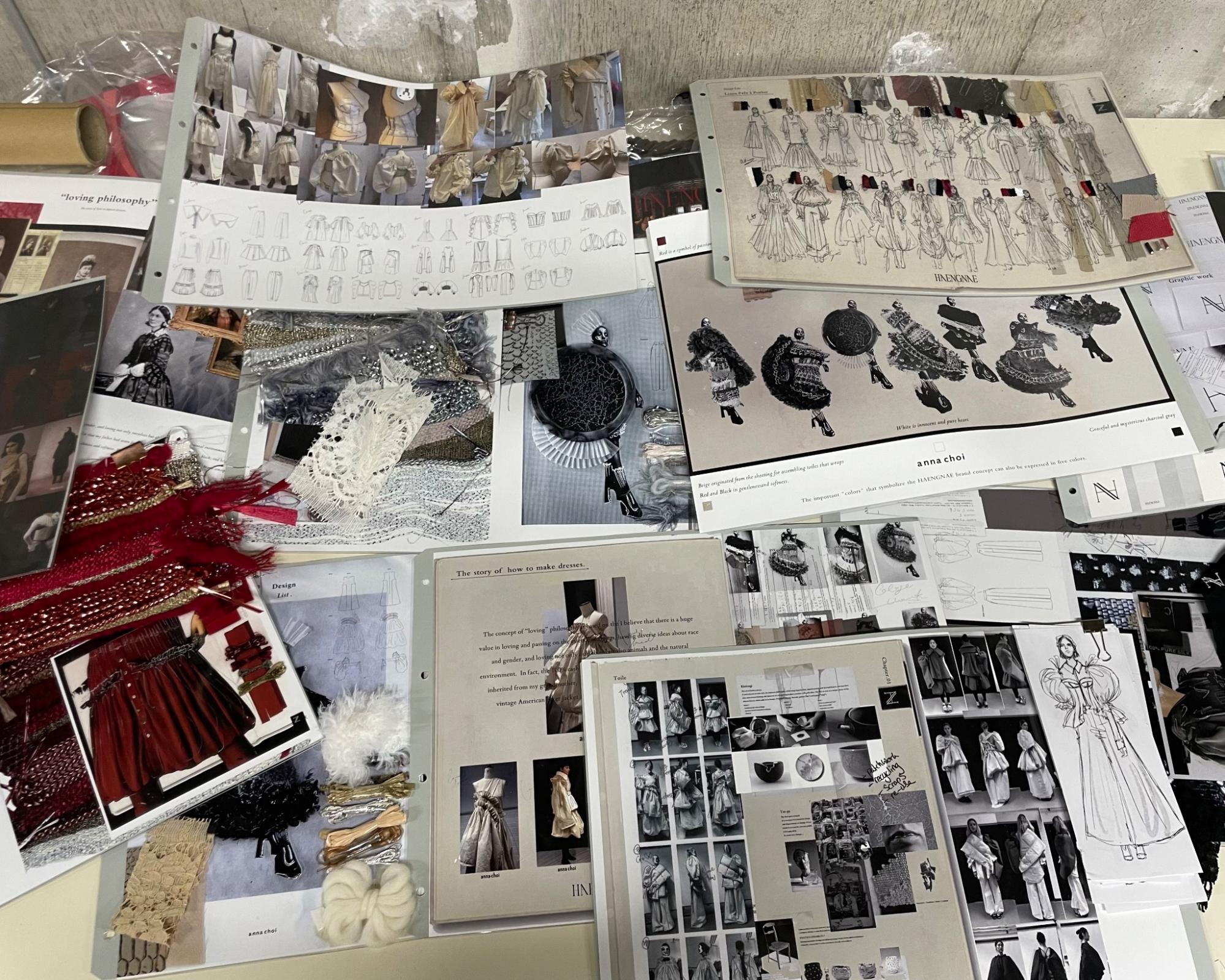

アンナ・チョイ:オートクチュールの歴史が最も深く、本質的な洋服の価値を伝えてきた場所であるパリで、歴史あるメゾンの技術に触れ、本質と向き合いながら自分の表現を深めることが必要だと感じ、応募を決めました。日本国内での実績を積み重ねる中、活動の場をさらに広げるタイミングでもあり、よりグローバルに活動していくためにも、「ANNA CHOI」名義に移行する決断をし制作に取り組みました。昨年はパリを2度に渡って数ヶ月間訪れ、1度目はインプットに集中し、2度目は名義変更後初のコレクションを発表しました。ファッションは消費されていくものという側面もありますが、私は「受け継がれていく服」をつくれる人でありたい。だからこそ、オーセンティックな価値を大切にしながら、文化や思想の厚みが問われる場所で、自分の表現がどこまで届くのか、通ずる部分はあるのか確かめたかったんです。

パリでの展示風景

———パリでの発表を経て、現在はニューヨークで活動してらっしゃいますね。今後はどのような展開を目指していますか?

アンナ・チョイ:今後は、海外での活動をさらに広げていきたいと考えています。現在拠点としているアメリカはドレス文化が根付いた土地で、レッドカーペットやメットガラ、ディナーパーティーなど、服が持つ力を必要とされる場面が多く、制作の現場としても日本とはまた異なった大きな刺激を受けています。

ニューヨークの自由な表現、日本の職人技術、そしてヨーロッパのオートクチュール。それぞれの都市で培った感性や経験を、自分という軸で融合させ、ブランドの世界観として表現していきたいと思っています。発表の場としては引き続きパリを視野に入れており、直近では10月に展示会を予定しています。これからも広い視野を持ち、多様な経験を積み重ねながら、国やジャンルを超えて活躍できるデザイナーを目指していきたいです。