インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.72 野沢 公暉「領域を横断して研究することで、人とは違った発見ができる」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

Koki Nozawa|野沢 公暉

筑波大学応用理工学学位プログラムに所属し、薄膜トランジスタ、ダイヤモンド合成、リチウムイオン電池、機械学習など、領域を絞らず研究に取り組む野沢公暉。学術論文を筆頭で8本発表し、世界最大の材料系国際会議「MRS2024 Fall Meeting」でMRS Graduate student silver awardをはじめ数々の賞を受賞するなどその活躍は目覚ましい。複数の領域をまたいで研究を行う理由や、研究者としての姿勢について伺った。

取材・執筆:飛田恵美子

自分が成長して物事が前に進んでいく感覚が好き

———野沢さんは現在、筑波大学大学院の博士課程に在籍してご自身の研究を進めているのですよね。子どもの頃から研究者を目指していたのですか?

野沢:いえ、小学生くらいまではむしろ理系科目より文系科目の方が好きでした。研究者や科学者になりたいという気持ちは微塵もなかったですね。散らかった部屋でひたすら研究ばかりして、待遇も良くなくて……というネガティブなイメージを勝手に抱いていました(笑)。子どもの頃興味を持っていたのは、通訳や弁護士、裁判官です。テレビドラマなどの影響もあったかもしれません。

———意外です。興味関心が変わったのはいつ頃からですか?

野沢:中学で物理分野を習ったときにおもしろいなと思って、高校は理数科に進学したんです。そうしたら、周りがすごく理科や数学が大好きな人たちばかりで。彼らと一緒に物理オリンピックや科学の甲子園に出場するうちにどんどんのめり込んでいきました。環境に恵まれたな、と思います。

———チームで取り組むことが楽しかったのですか? それとも、理系科目自体におもしろさを感じたのでしょうか。

野沢:両方です。みんなで意見を出し合って取り組むことも楽しいし、科目自体も楽しいし、いいことずくめだなと感じていました。解けなかった課題を解くとか、自分が成長して物事が前に進んでいくとか、そういう感覚が好きなんです。

プラスチック上に薄膜トランジスタを合成

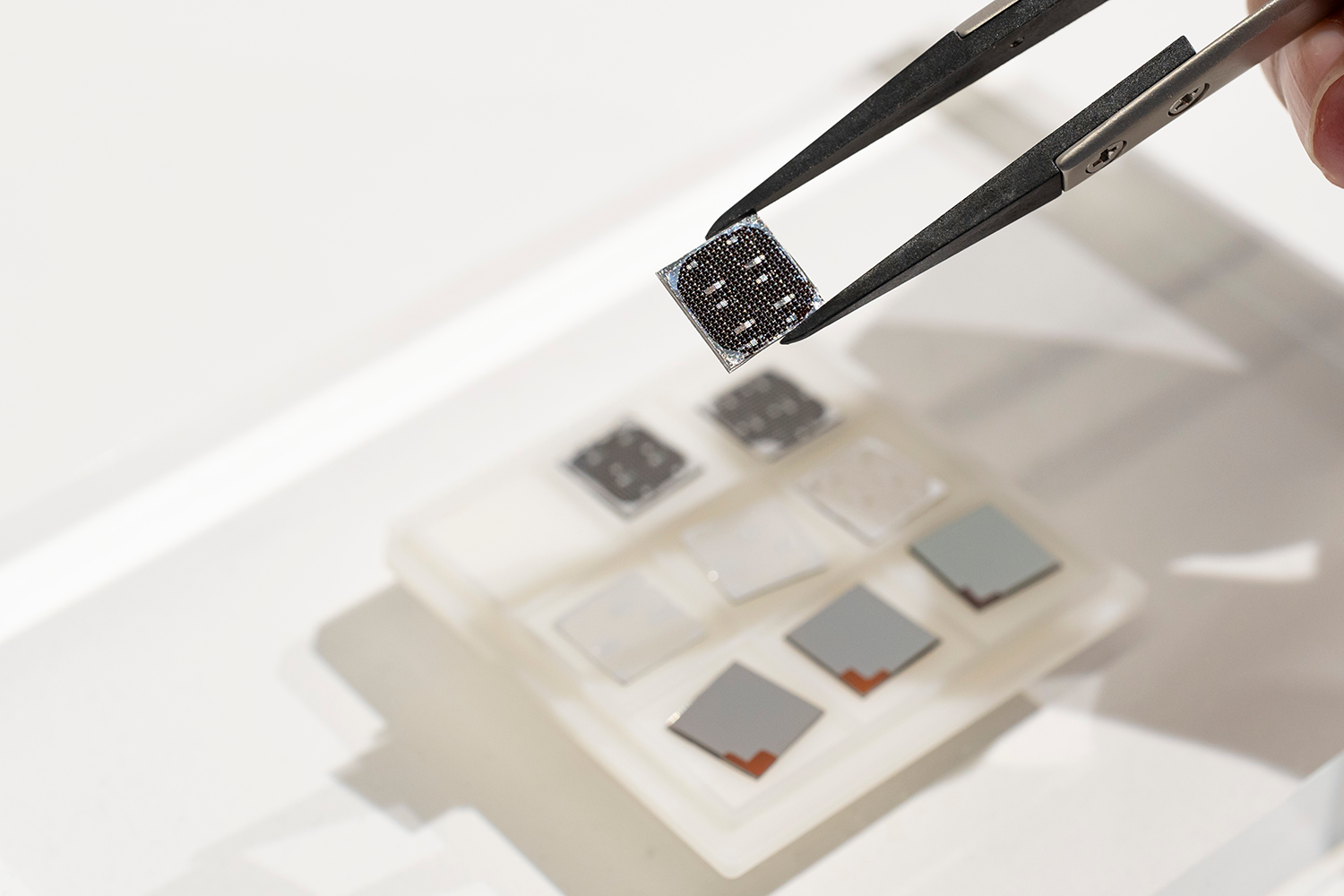

《 プラスチック基板上フレキシブルトランジスタ 》をクマ財団ギャラリーにて展示

———進学先として、筑波大学理工学群応用理工学類を選んだのはなぜですか?

野沢:理数系は好きだったけど、物理や化学など何かひとつに分野を絞ることができなかったんです。応用理工学類は理系科目を幅広く総合的に学ぶことができるので、自分に合っているのではないかと考えました。

———大学ではどのように学んでいきましたか?

野沢:座学だけではなく研究がしたいと思い、2年次から受け入れてくれる研究室を探しました。それが現在も所属している環境半導体・磁性体研究室です。この研究室のメインテーマは「結晶成長」。簡単に言うと、結晶内の原子を入れ替えるなどして新しい機能を持った材料を作る研究です。

一般的にはあまり知られていないマイナーな分野ですが、実は結晶成長っておもしろいんですよ。色々なものの縁の下の力持ちのような存在で、たとえばスマートフォンを動かすにも、いい結晶、いい材料がないとできません。僕たちがいいものをつくると、そこから世の中が発展していく可能性があるんです。近い分野では、名古屋大学の天野浩先生らは窒化ガリウムの結晶を世界で初めて綺麗につくることに成功し、青色LEDを発明してノーベル物理学賞を受賞しました。

———結晶成長という分野における野沢さんの研究成果について教えてください。

野沢:いくつかありますが、一番わかりやすいものを挙げるなら、安価な基板の上に機能性材料を乗せてフレキシブルデバイスを実現する研究です。ガラスやプラスチックなどの基板上に高性能な半導体デバイスを合成できれば、コストを抑えられるし、汎用性も高まります。この研究の中でプラスチック上に薄膜トランジスタを合成することに成功しました。研究が進めば、次世代電子デバイスの根幹技術になりうると考えています。

リチウムイオン電池のGe不極に関する研究でMRS Graduate student silver awardを受賞

———最近力を入れて取り組んでいる研究はありますか?

野沢:これまでダイヤモンドが合成されたことのない新領域でのダイヤモンド合成です。ダイヤモンド合成は基本的に5万気圧以上の圧力を必要とするのですが、これを2万気圧程度まで下げようとする試みです。理論的には可能とされてきたのですが、ダイヤモンドの人工合成に成功してから70年以上、この領域でのダイヤモンド合成に成功した例はありません。もしこの領域においてダイヤモンド合成ができれば、ダイヤモンド合成のハードルが大きく下がり、産業的なメリットも多大です。

授業でこうしたダイヤモンド合成をめぐる現状や合成の条件について学び、これまでの研究の多くがミリメートルスケールで進められてきたことに気づきました。そこで、僕がこれまで扱ってきたナノスケール領域での合成に挑戦しようと考えたんです。2年ほど取り組んでいてまだ成果は出ていませんが、成功すればダイヤモンドエレクトロニクスの基盤技術となるはずです。

ダイヤモンド合成実験で使う高圧装置。試料に5万気圧の圧力をかけ高圧下で安定な物質を合成する。

———研究がうまく進まないときは焦ったり落ち込んだりしませんか?

野沢:うまくいくことなんて、1年に1回あればいいほうです。失敗が続くとちょっと落ち込むこともありますが、それが当たり前だと思っているので、そんなに気にしません。また、僕は分野を横断して色々な研究に取り組んでいるので、ひとつの研究が行き詰まっているときに別の研究が進むことがあるんです。それがいい気分転換になっています。

———子どもの頃想像していた研究者のイメージは変わりましたか?

野沢:意外と華やかだなと思いました。研究者の収入は思っていたより低くなかったし、新しい発見をして特許を取ったらお金も入ってきます。国際学会のバンケットは煌びやかですし、色々な人と交流できて楽しいですね。研究室に閉じこもってずっと論文を書いているイメージだったけど、思ったよりも人とコミュニケーションを取る機会がたくさんありました。

———これまでの研究生活で、嬉しかったことや印象に残っていることはありますか?

野沢:たくさんあります。新しいアイデアを思いついたとき、実験がうまくいったとき、論文を出して通ったとき……基本的にいつも何かしら楽しいですね。仮説が外れてがっかりすることもあるけど、そういう波も含めて楽しんでいます。

そのなかでもとくに印象に残っているのは、世界最大の材料系国際会議「MRS2024 Fall Meeting」でGraduate student silver awardを受賞したこと。日本の大学からは12年ぶりの受賞でした。0から始めた研究だったので、研究者としての自分を評価されたように感じて嬉しかったです。

MRS Graduate Student Award受賞式で、当時のMRS会長・染谷隆夫教授と。

———何の研究で受賞したのですか?

野沢:リチウムイオン電池のGe負極に関する研究です。近年、リチウムイオン電池の大容量化が求められています。そこで従来の負極に比べて大容量なゲルマニウム(Ge)に注目が集まっているのですが、Geは寿命の短さが課題でした。こうしたなか、Geに対して原子サイズの大きな元素を入れると、寿命が劇的に伸びる現象を発見したのです。

———最初からそうした仮説を持っていたのですか?

野沢:いえ、もともとは全く違う仮説を立てていました。たまたま原子サイズが大きな元素を入れたところ、わけがわからないくらい良い特性が現れたんです。最初は手順を間違えたかと思いました。原子サイズを変えて追加実験をしたところ、原子サイズが大きいほど電極の硬さが柔らかくなり、それによって電池の寿命が伸びることが判明しました。きっかけは偶然ですが、電池に詳しくなければ気づけなかったと思うので、真剣に取り組んできてよかったです。現在、筑波大学と共に特許出願準備中です。

土日もずっと研究していたい

———若手研究者として成果を出すために大事にしてきたことはありますか?

野沢:自分のアイデアで研究を進めていくことを意識してきました。大学院生は、所属している研究室の先生が発案した研究を進めることがほとんどです。順当にやっていけば結果が出ることが多いのでありがたい側面もあるのですが、僕はそこに物足りなさを感じてしまって。「この研究は別に自分じゃなくてもできるな」と寂しい気持ちになるんです。ありがたいことに僕の研究室の先生は「自分のやりたいことに取り組みなさい」というスタンスだったので、自由にやらせてもらいました。0から研究の枠組みをつくっていくことに対する不安もありますが、その方が自然と手も頭も動くので、成長できるなと思っています。

ちなみに、世界トップクラスの学生が応募するMRS2024 Fall Meetingで僕が受賞できたのも、主体性の部分を評価されたところが大きかったのではないかと推測しています。審査時に、研究への主体性や貢献割合について質問されましたから。

多様なルーツの大学院生が集まったMRS Graduate Student Award

———野沢さんはひとつの研究領域にこだわらず、分野を横断するようにさまざまな研究に取り組んでいますよね。その理由や意義をお聞かせください。

野沢:興味の幅が広いので、自然とそうなっていくという側面も大きいです。授業や学会で新しい知識を得ると、「じゃあこうかもしれない」と仮説が浮かんで、研究を進めたくなるんです。

また、ひとつの領域に絞ってしまうと、若いうちは自分よりその領域に詳しい人、自分の上位互換のような人がたくさんいるわけですよね。そこで独創的なアイデアを出すのは難しいのではないかと思っています。自分が思いつくようなことは、ほかの人がすでに考えて試している可能性が高いから。でも、複数の領域で活動すると、その時点で自分と同じような人は極端に少なくなります。そして、「こっちの分野ではポピュラーな実験や機材だけど、こっちの分野ではあまり知られていない」ということが少なくないので、そこから画期的な研究や発見が生まれる余地がある。ダイヤモンドをナノスケールで合成するというアイデアも、学際的に研究していたから思いつくことができました。

———人と違うことをしていると、「ひとつの領域をコツコツと深掘りしないとダメだ」といった批判を受けることはありませんか?

野沢:ありますね。でも、批判してきた人が僕の人生に責任を持ってくれるわけではありませんから。僕の人生に責任を持っているのは僕自身です。人の意見は参考にはしますが、振り回されないようにしています。

———今後の展望を教えてください。

野沢:まずは新領域でのダイヤモンド合成を成功させて博士号を取って、その後はアメリカのUCバークレーに行って生体センサーについて研究したいです。これまで取り組んできた研究とは離れた領域の研究に取り組むことで、さらに学際性を獲得できれば。その後は、土日も研究できる大学や研究所に入れたらと考えています。企業だと土日はオフィスに入れなかったりするから……僕、フル稼働で研究したいタイプなんですよ。研究に没頭できる環境にずっと身を置いていたいですね。

アメリカノースカロライナ州で開催された「Electronic Materials Conference2025」のDinner party後の写真。韓国、台湾、メキシコにルーツを持つ学生と仲良くなり最後に写真を撮った。