インタビュー

学生ロボコンで培った技術を活かして、身近な課題を解決していきたい。〜4期生インタビュー Vol.32 森田崇文さん〜

クマ財団が支援する学生クリエイターたち。

彼らはどんなコンセプトやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。

今という時代に新たな表現でアプローチする彼らの想いをお届けします。

>>> 4期生のインタビューについての記事はこちらから。

4期生41名のインタビュー、始めます!

森田崇文

1995年愛知県生まれのものづくりクリエイター。

立命館大学在学時に「NHK学生ロボコン2017」に出場し、チームリーダー兼回路・制御班を担当。

現在、東京大学大学院 学際情報学府修士課程に在籍。

ロボコン出場がきっかけで、ハードからソフトまで幅広くものづくりに没頭する。

現在は自分の身近にある課題を解決できるようなものづくりに情熱を燃やして活動している。

https://kuma-foundation.org/student/takafumi-morita/

「NHK学生ロボコン」出場を目指し、ものづくりに夢中に

――自分の身近にある課題を解決するためのものづくりをしていますが、電子工作を始めたきっかけを教えてください。

森田 子供の頃からテレビで「学生ロボコン」や「鳥人間コンテスト」を観るのが好きで、それまで電子工作を一切やったことがなかったんですが、自分もチームで協力してものづくりをしてみたいと思って、立命館大学に入ってからものづくりのサークルに入りました。それからどんどん電子工作に引き込まれていった感じでしたね。

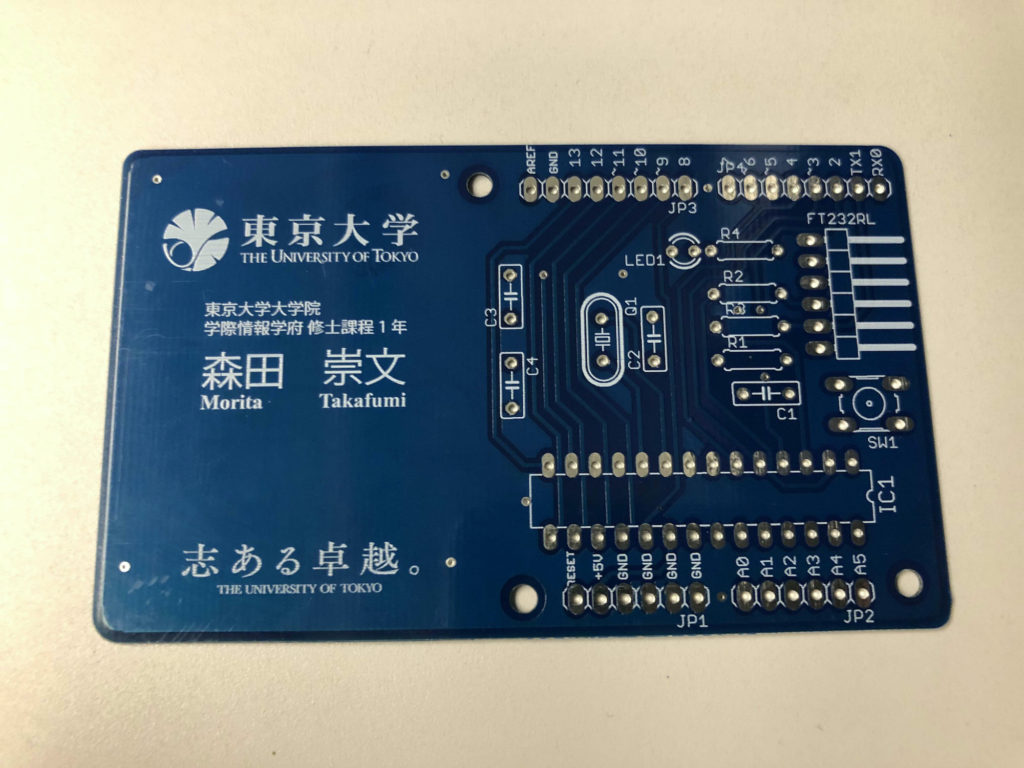

ものづくりが好きなのは変わらず、大学院に入学して電子工作で作成した名刺。(連絡先などは削除しているが、ちゃんと名刺としての情報は網羅されている)

――「NHK学生ロボコン2017」に出場していますが、どんな難しさや達成感がありましたか?

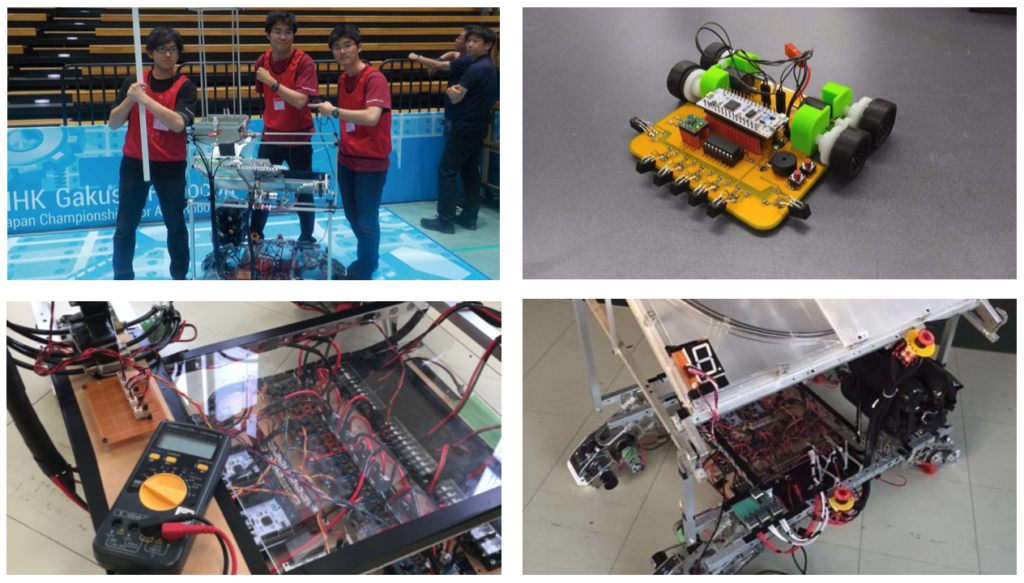

森田 立命館大学は毎年出場するような強豪ではなく、3年間出場できていない状況だったので、技術が体系化されていないことが難しいところでした。書類審査やビデオ審査に通らなければいけなくて、本戦に出場するだけでもかなり大変なんです。合格のメールを見たときは、主要メンバーのみんなとずっと泣いてましたね。これまでの人生で一番の喜びだったかもしれない(笑)。

――「学生ロボコン」ではチームリーダーを務めていますね。大学入学時は素人同然だったのが、どんなふうに技術を向上させていったんですか?

森田 「学生ロボコン」に出場する前に個人の大会によく出ていたんです。初めて出場した「関西合同ロボコン」の新人の部で優勝したのがうれしくて没頭するようになったんですが、サークルの作業スペースが24時間使えたので、気づけば徹夜で作業をしていたということを大学入学から2年間くらい続けているうちに、いつの間にか技術が向上していた感じでした。

――ロボコンで得られた経験で大きかったことは?

森田 やはりチーム競技として、ひとつのものをみんなで協力して作るというのが一番大きな経験です。自分ひとりでも時間をかけて勉強すれば作れるのかもしれないけど、チームで作ると自分の想定以上にいいものができたり、みんなで議論することでより深い知識が得られたり、自分が気にもかけてもいなかった重要なポイントが見つかったするんですよね。チームで作ることの意義を学んだと思います。

ロボコン出場時の様子。チームリーダーとして、立命館大学のチームを牽引した。

――結果はどうでした?

森田 予選で負けてしまったんですけど、もともと優勝を目標にしていたわけではなく、ちゃんと得点を積み重ねられることをコンセプトに一個ずつ着実にフリスビーを飛ばすために、フライホイールを用いた機構でロボットを設計していたんです。自分たちとしては、立命館大学が3年ぶりに出場して6年ぶりに競技で得点を得たので、結果には満足しています。

――ロボコンの一方で、身近な課題を解決するためのものづくりをしていますが、最初はどんな課題を解決しようとしましたか?

森田 僕が通っていた立命館大学のキャンパスは滋賀県の丘の上にあって、自転車事故がすごく多かったんです。その課題を解決したいと思って自転車事故について調べると、交差点で出会い頭の衝突事故が多いことがわかったので、補助ブレーキで素早く停止できるようにしようと考えて、『Challienge』の機構を作りました。一般的なブレーキはハンドルから指を離してレバーを握ることでブレーキがかかりますが、この機構ではハンドルから指を離した瞬間に減速するようになっていて、一般的な大人(65kg)が時速15kmで走行したときの停止距離を3.1mから2.0mに、約35%減らすことができます。実用化されるといいなと思っていて、特許の出願もしているんですよね。

――やはり最終的には実用化させて社会に役立つものを作りたい?

森田 ロボコンのときに思ったことなんですけど、フリスビーを投げるロボットを作って、いいものができたという喜びもあったし、要素技術を磨くこともできて、自分にとってはプラスばかりでした。でも、それが直接、人の役に立つものかというと、そうじゃないですよね。それからものづくりの対象を課題解決に変えていったところはありますね。

0から1を生み出すものづくりクリエイターでありたい

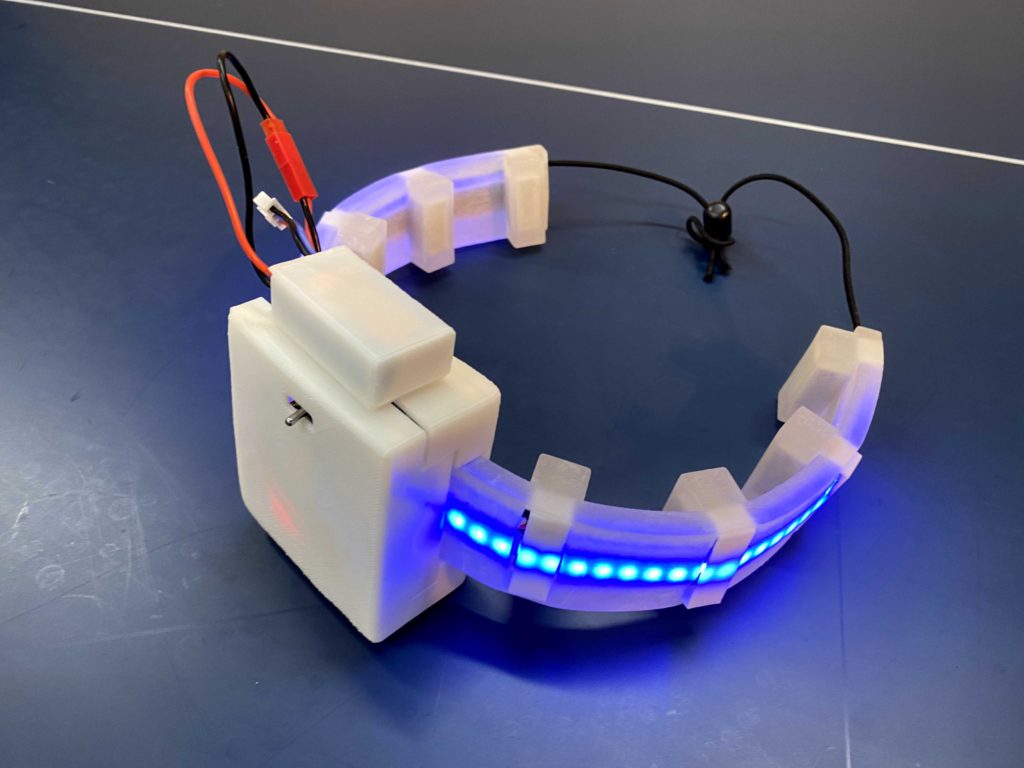

――チョーカー型触覚デバイス『FAMITOCHI』は音を振動で伝えるというものですが、これはどんな課題から生まれたものなんですか?

森田 片耳難聴者の先輩がいまして、普通に飲みに行ったり研究していたんですが、やっぱり話すときは左側に座る必要があったり、背後の気配が片側だけ感じられなかったりするんですね。その課題を解決したいと思って、耳から聴こえる音を補綴するものとして触覚で情報伝達しようと考えました。

もともとは聴覚障がいを持った方々に対して補綴するものを作って現実世界により近づけるというところから始まったんですが、没入感をさらに高めて一般的にも使えるものにしたいと考えています。耳が不自由な方の情報量を80%から100%に近づけると同時に、僕たちが感じている100%の世界を120%に拡張するということをやろうとしています。

――たとえばどんな使いみちが考えられますか?

森田 手や頭に付けるデバイスがいろいろありますが、なぜ首に付けるデバイスにしているかというと、常にハンズフリーであることや、首は360度に感覚があるというメリットがあります。また、首は身体の中心軸にあって心臓に近いところで振動を感じ取れるので、センシティブな触覚が得られるというメリットもあります。たとえば後ろの気配を感知して危険察知ができたり、歩行のナビゲーションに役立つのではないかと考えています。その他にもゲーム機で流行っているリアルな振動を伝えるデバイスとしても使えると思っています。テントの雨音を振動で伝える実験をしてみたんですが、本当にその空間にいるような錯覚が得られるんですよね。この首の触覚がめちゃくちゃ楽しくて(笑)。

――高齢者や聴覚障がいの方が困っていることを助けるものづくりですが、そこにはどんな思いがあるんでしょう?

森田 母が精神障がいを持っていて、心が安定せずに感情の起伏が激しくいつも苦しんでいる状況を小さい頃から目の当たりにしてきたので、そうしたハンデを抱える人の手助けをしたいという想いが自分の根本にあります。課題はあるんですが、それを解決できるものがあまりないので、自分の力で課題を解決したいというモチベーションがありますね。

――課題に対して、いろんなアプローチの解決法が考えられますよね。どんなふうに解決法を考えていくんですか?

森田 最初は顧客理解のステップとして、課題の背景をきちんと理解するために高齢者の方や聴覚障がいの方にたくさんインタビューします。ろう学校でインタビューしてわかったこととしては、聴覚は補聴器で補えるわけですが、スポーツをするときに瞬時の音が聴き取りづらくてチームプレイがうまくできなかったり、補聴器が汗に弱いためスポーツのときは使わないという人がいたので、聴覚障がいの方々がスポーツのときに使えるものという課題感からプロトタイプを作り始めました。それが2段階目の仮説探索のステップで、その後、プロトタイプを実際に使ってもらい、どんなリアクションがあるかを検証する3段階目の仮説検証のステップに移ります。この3つのサイクルを回していくんですが、今作っている『FAMITOCHI』は8個めのプロトタイプなんですよね。トライ&エラーを繰り返すことで技術的な課題が見えてきたり、学ばなければいけない技術が明確になるので、改善していくことはすごく面白いです(笑)。

――現在は東京大学大学院でローカル5Gの研究をされているそうですが、今後の展望を聞かせてください。

森田 博士課程に進みたいと思っています。分野を変えてヒューマンコンピュータインタラクションの研究をしたいと考えているんですが、課題ベースでものづくりをしていきたいという気持ちは変わらないです。

エンジニアや技術者というと、大企業の中で専門技術に特化してものづくりしていく印象を持っているんですが、僕としてはせっかくスキルセットを持っているなら、それを自分たちで用いて課題解決をしたり、自分が望む社会を作るために活かしたい。1を100にするだけじゃなく、0から1を生み出せるものづくりクリエイターがもっと増えればいいなと思っていて、最終的にスタートアップをやりたいという野望があります。アントレプレナーの勉強をしたり、ビジネスコンテストに応募するといった学生生活を送ってきたので、これからもその夢は追い続けていきたいですね。

――本日はありがとうございました!

新型コロナウィルス感染防止のため、オンラインにて取材。

森田崇文 information

■MITOU2020 Demo Day/2020年度(第27回)

未踏IT人材発掘・育成事業 成果報告会

2月20日(土)、21日(日)

https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2020/seikahoukoku27th.html

Text by 大寺明