インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.49 岡 碧幸 「戦争と1日——観察の条件を変えることで伝わってくるもの」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Miyuki Oka | 岡 碧幸

2023年10月4日-10月11日の期間北千住BUoYにて開催された、岡碧幸の個展「借りた眠り/写真を撮る (000000-235959, 20210224-20230224)」。本展は、2022年2月24日から始まった「ウクライナへのロシアの軍事侵攻」という現在進行形の戦争をテーマにしている。岡碧幸は、ウクライナとロシアの出身の人々がスマートフォンで撮影した写真を収集し、それらをデータに基づいて再構成することで、彼らが直面した戦争と日常の風景を可視化した。サイエンス・アート・デザインの多領域の方法を用いて展開してきた岡の中でも、今回の作品はとりわけ政治的なテーマを含み、明確な解答のない暴力的状況に踏み込んでいる。私たちは、戦争に恐怖すると同時に無関心である。現実の戦争は、映画やドラマのように決められた期間で終わってはくれない。わかりやすい終結は来ないかもしれない。具体的な暴力は、現実=ゲームの規則を捏造し、私たちの考えを拘束する。善悪のマーブリングは、時間が経つごとに複雑化・曖昧化していく。戦争は以前と以後をどう変えてしまうのか、また時間は私たちの関心をどう奪っていくのか。作者が何を考えてこのシリーズに取り組み、作品のシステムにどのような想いを託しているのかなどを聞いた。

聞き手:石川卓磨

直線的な時間を解体し、私と他者を混同する

展示風景

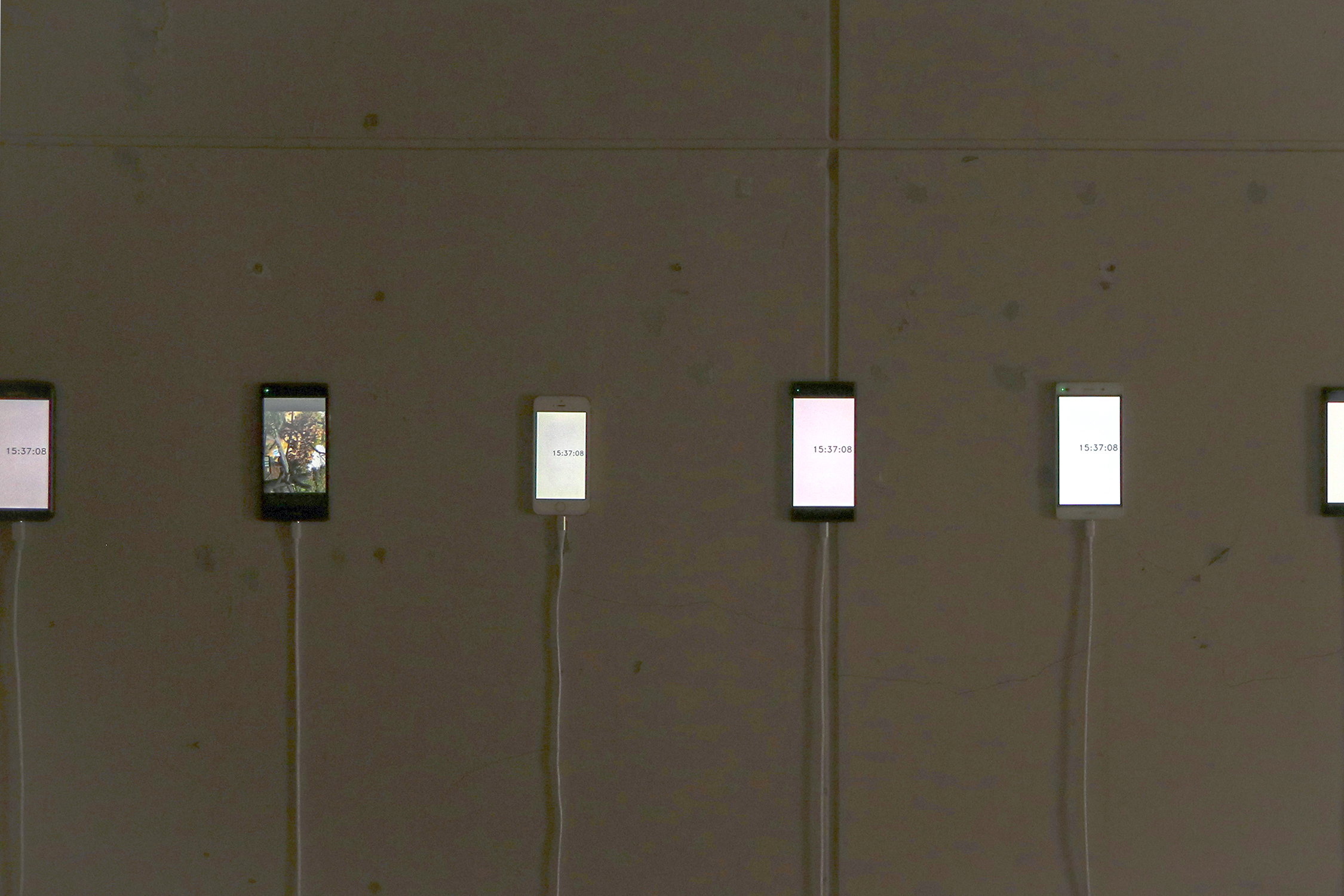

━━BUoYでの個展では、スマートフォンで撮影した写真が映される24時間の上映時間を持った作品を発表されています。本展示は、1面の壁に17台のスマートフォンが展示されています(隣の部屋に、もう1台展示されている)。スマートフォンの画面は、基本時計を表示していますが、写真データに記録されている撮影時刻に基づいて、写真が1秒だけ表示されます。対面する壁にはピントがぼかされた写真による2画面のスライド映像があります。この会場は2部屋ありますが、展示されている作品は、すべてウクライナとロシア出身の17人と岡碧幸さんがスマートフォンを使って撮影された総数4000枚以上に及ぶ写真のアーカイブに基づいていますね。

岡 碧幸(以下、岡):本展は、プロジェクト『写真を撮る (hhmmss-hhmmss, yyyymmdd-yyyymmdd)』(2022-)の1シリーズにあたります。「hhmmss」と「yyyymmdd」は、「Hour・Minute・Second(時間・分・秒)」、「Year・Month・Day(年・月・日)」を意味しています。「借りた眠り/写真を撮る (000000-235959, 20210224-20230224)」は、ロシアが本格的な軍事侵攻を開始した2022年2月24日を基準にし、その1年前から1年後の期間に撮影された写真で構成しています。これらは、作品のために撮られた写真ではなく、個人的に撮影していた写真を収集しました。シリーズで扱っている期間ごとに、この部分の数字を変えています。

━━『写真を撮る』のシステムは、写真データに残っている撮影時刻に合わせて時系列に並べ直すことで撮影者の写真はシャッフルされ、そして撮影時刻と鑑賞時の時刻と合わせて、写真がモニターやプロジェクターに映し出される。つまり、鑑賞者は撮影者が撮影した時刻と同じ時刻にイメージを目撃するようになっています。 ところで、展覧会タイトルにつけられている「借りた眠り」とはどのような意味なのでしょうか。

岡:「借りた眠り」は、堀辰雄の『旅の絵』(1933)に由来しています。『旅の絵』は堀が旅に出た時の様子を描いた、エッセイ調の文章です。このなかの、旅先のホテルで見知らないものに囲まれながら目覚めた描写に「自分はぐっすり眠っていたのだという感じを私に与えはしているものの、同時に、まるで他人の眠りを借りていたかのような気にも私をさせないことはなかった。」という記述があるんです。 『写真を撮る』の関心のひとつに、誰かが撮った何でもないような写真と、自分が撮った何でもないような写真が似ているという感覚があります。その写真を自分が撮っていたとしてもおかしくないという錯覚が生まれる。この錯覚に含まれている自他の境界や、記憶と記録の混同が、眠りのなかで記憶が曖昧化することとつながると思いました。それで、堀の文章が頭に思い浮かんだんです。

━━『写真を撮る』は、ミラーレス一眼やコンデジなどではなく、スマートフォンである必要があったのはなぜですか。

岡:このプロジェクトのシステムを思いついたのは、写真自体に特別な興味があるというよりも、日常や生活の痕跡としてスマートフォンに残されているデジタルデータに関心があったからです。たとえばGoogleフォトなどでは、過去に撮影した写真が自動でまとめられて表示されますが、6年前に撮った写真も1年前に撮った写真も同じくらいの古さに見えますし、そんなに時間が経過しているとは思えませんでした。また、当時私は無職で学生や会社員でもなかったため、曜日感覚が失われていて、1日という時間単位だけがすごくリアルに感じられていたことが結びつき、直線的ではない時間感覚に興味を持ちました。そこから24時間を基準にして、写真データを並べ直したらどう何が見えるのかを知りたくなりプロジェクトを始めました。

━━データに関心があるとおっしゃいましたが、本作に限らず岡さんが「ログを取る」行為にはいつごろから関心がありましたか。

岡:意識的にログを取るというよりも、痕跡として残されていくデータに関心があります。私は、北海道大学の農学部で環境科学を専攻してから、大学院でイギリスにあるロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)の情報体験デザインというコースに進学しました。在学時の経験や学習から、自分や周囲の人や環境がどのようなデータを残してきているのかに興味を持つようになりました。

非日常的な危機と持続する日常

展示風景 15時37分8秒

━━以前の『写真を撮る』では、岡さんと岡さんの家族(母と亡くなった祖父)の写真データを扱った個人的なものがテーマになっています。今回は深刻で大きなテーマを扱っており、これまでの岡さんの作品のなかでも特にポリティカルな内容を持っています。

岡:ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対して、メッセージや主張、何が正しいのかは、私自身もわからないことが多くて、言いたくないというよりも言えない感覚があります。ただ『写真を撮る』のシリーズで、私と母と祖父の3人の写真を使った理由は、個人と身近な個人との関係性に興味があったからですが、今回の作品も個人と個人の関係に興味があるという意味では共通しています。私は7月までドイツにあるシュテーデルシューレという学校に所属していたのですが、今回のシリーズは、ウクライナ出身のクラスメイトから侵攻の日の話を聞いたことがきっかけになっています。彼女は侵攻が始まった次の日、朝3時くらいにウクライナからドイツに家族で避難してきたと言っていました。それは明らかに非日常的な状況ですが、『写真を撮る』のシステムは、侵攻によって生まれる非日常の出来事を扱えるフォーマットなのではないかと思いました。私と私の家族をテーマにしたときも、「非日常的な危機」が浮かび上がってくることがありました。飼っていた犬が亡くなる直前くらいに、母がずっと犬の写真を撮っていた1日があったため、24時間の映像にすると、その日が際立って見えたんです。このシステムは、日常の日と非日常の日の写真を掛け合わせることで、その期間に起こった出来事に新たな見え方を示せると思っていました。

━━岡さんは、軍事侵攻が始まったその日、どこにいらしたのですか?

岡:私自身は侵攻が始まった時、北海道の札幌にいました。戦争はロシアの西側で起こっていることですが、北海道とロシアは近いので、日本への牽制のためにロシアの軍艦が近くまで来るなど、その緊張を身近なものに感じました。戦争は、私個人が何かをしようとしてもどうしようもできない大きな出来事です。しかし『写真を撮る』のフォーマットによって、そういう大きな出来事との新たな関係を構築できるのではないかと思いました。また、侵攻が起こっていくなかで、何もできないという感覚は、当事者の彼らも私と同じようにそうだったのではないでしょうか。個人と個人がどう関係できるかに関心を向けようと考えました。 ただ、結果として非日常の存在が強く見えたかというとそんなにわかりやすいものではなく、じっくり観察しないと見えないものでした。ちゃんと見てみると軍人が写った写真などが時々出てくるのですが、ぱっと見てすぐに戦争の状態がわかるわけではない。むしろ戦争が始まっても日常が続いているという当たり前のことがよくわかりました。

━━イスラエル・ガザ戦争もそうですが、戦争が開始され、甚大な被害が生まれたとしても、人々の日常が続いている事実を知るのはとても重要ですね。

岡:断っておかなければいけないことは、ロシアの侵攻はそれ以前からずっと続いているという事実です。ただ2022年2月24日は、ロシアが本格的な軍事侵攻を開始した決定的な日であるのも確かなことです。その日を境に何が変わったのか変わらなかったのかを観察したかった。わかりにくくても変わっている部分はあります。実際撮影者を募集する際の基準として、この戦争によって生活に大きな影響を受けた人たちという条件を一応ですが設けていました。住む場所を変えざるを得なかった人もいます。また、撮影者の1人にパティシエの方がいました。侵攻前彼女は、1日中ケーキの写真を撮っていたのですが、侵攻後の写真にはケーキの写真がひとつもなくなってしまいました。その理由を本人に聞けていないのですが、そのような大きな変化もあります。

━━今回17人のウクライナとロシア出身の人の写真だけでなく、自分の写真も作品に取り入れたのはなぜですか。

岡:今回のプロジェクトを友人に話したとき、スーザン・ソンタグの『他者の苦痛へのまなざし』(2003)を紹介されて読みました。ソンタグは戦争やテロなどの映像を日常的にテレビなどで見ることや、戦争写真における写真家の立ち位置などについて書いています。今回のシリーズは、他者の具体的な痛みや苦痛を扱っているので、私の作家としての立ち位置が一体どこにあるのかを改めて考えさせられました。私はこのプロジェクトに写真家として参加したわけではありませんが、そこに自分はどうやって関われるのかを考え、私も同じものを差し出すことで、同じ位置に立とうと思いました。

戦争が作り出す差異や区分を解体し、別のルールによって再構築する

展示風景 戦前と戦後の写真が分かれて現れる

━━戦争とは、国境、国籍、人種、民族などの境界線を明確にし、それを壁のようにして、人々を対立的な関係性に置くものです。暴力によって客観性を奪い、ウクライナ人はウクライナ人であり、ロシア人はロシア人であるといった同一性や集団性を強固にしてしまう。岡さんはウクライナとロシアの区分を消去し24時間の条件によって、シームレスに接続している。これは結構大胆な試みだと言えます。

岡:おっしゃられたように、戦争は差異や区分を強固にし、対立させるものです。私は、そのような現実社会で、固定された文脈や配置を一度バラバラに解体し、別のルールによって再構築することで、いろんなものの関係性が、近接化したり、遠隔化したりと見え方が変化するものを作ろうとしています。 スマートフォンは、地球上の広い範囲で普及しているメディアです。スマートフォンで写真を撮影することは世界中で行われている。文化的にも地理的にも離れた場所で起こっている出来事を、メディアを通してつなげて関係づける有効性があると思っています。

━━確かにそうですね。また、スライド映像を見ていると、突然日本の風景の写真が入っていて驚きました。その理由は、撮影者の1人が来日していた時期があったからと岡さんが言われていました。

岡:それは偶然でした。撮影者に日本美術の研究者がいたので、来日されていたんですが、このことが結果としてすごく面白かった。実は、日本に避難されているウクライナの方ともやり取りをしていたのですが、写真の提供はかないませんでした。今回日本で展示するうえで、他人と自分、遠さと近さを混同させる目的がありました。日本の風景が差し込まれることは良い効果を生んでいます。

━━近さと遠さの条件とは、作品内部に生まれる心理的な距離感だけでなく、現実の距離とも関係します。ドイツでも活動されている岡さんであれば、この作品をドイツで展示することもできたはずですが、なぜ日本で発表をすることにしたのですか。

岡:当初はドイツで展示することも考えました。しかし、ドイツは今回の戦争が起こっている地域と地理的に近く、文化的にも日本より近い部分が多くあります。今回の作品はすごく生っぽさを持っているので難しいのではないかと考えました。そのため協力者とも話し合って、私の出身国である日本でやろうと決めました。 現実的な距離を持つことは、冷静に見られるという利点があります。今後、この作品を何か別の形で展示するときも、もしかしたら遠いところでやる方が面白いかもと思います。実は、私と私の家族の写真を使った『写真を撮る』のシリーズは、逆に日本ではなくドイツで展示しました。文化的に空間的にも遠く離れた国の家族の写真でも、作品で何が起こっているのか、何が見えてきているのかは理解や共有できる。それは、彼らも同じようにスマートフォンを使っている経験があるからわかるのだと思います。

見えることと見えないことの間で

展示風景 24枚の紙に圧縮された写真

━━撮影時刻を再現する24時間の上映時間のフォーマットについてふたつ質問があります。ひとつ目は、先ほど曜日感覚が失われた状態での時間感覚について話されましたが、それは時計を用いなくても表現でき、その場合より内在的な時間を感じられたかもしれません。どうして時計によって示される時間を重視したのでしょうか。ふたつ目は、全ての写真を見られるのは、ほぼ作者のみとなり、人によって目撃する写真が異なることで、誰も正確な全体像を把握できない条件についてはどのように考えていますか。

岡:時刻に合わせて写真が現れることで、撮影者と鑑賞者の瞬間が同期することに注目しています。これはクリスチャン・マークレーの《The Clock》(2010)と構造的に重なる部分を持ちます。《The Clock》は、世界中のあらゆる時代に作られた何千もの映画から、時計が映されたシーンを集めてモンタージュした24時間の映像作品です。映像のなかの時刻表示と、現実時間が同期するようになっています。私にとっては、鑑賞者が見ている現実時間と撮影時刻を同期させることで、私たちはみんな同じ時間を使っているから関わらざるをえないよ!という強制的な接続を生み出すことが重要でした。ですから、観客が断片的にしか見られなくても、観客が会場に行った時間帯に、誰かが撮影したという事実、この同期による接続を体験する。それだけで作品の全体を見ていると言えると考えています。

━━映された写真の撮影の時刻と同期する体験の意味がよくわかりました。ここにも、岡さんの近さと遠さのシステムの組み立て直しが強く現れているんですね。それは作品を見たときの感覚をうまく説明していると思いました。

岡:私の作品的行為は、解釈やメッセージを作っているわけではなく、データを整理し直すルールを再構築するところで終わっています。そこから何かを見て、何を解釈するのかは、鑑賞者に開いて残しておきたいんです。あるいは、私が作ったフォーマット自体が私の解釈であるという方が、正しいのかもしれません。これを解釈と呼んでいいのかわからないのですが、それをそのまま渡したい。こういうふうに物事を見たらどうでしょう、と。だからこそデータ、情報に手を加えず、できるだけ生なものを残しておきたいのかなと思います。自分が何かを解釈して主張みたいな形にしてしまうと、それに同意できない人はもう関係することができなくなってしまう。反論できないようにと言ったらかなり暴力的ですが。でも整理の仕方だけを変えて、そこを解釈としてそのまま渡したいんです。

━━作品はイデオロギーではない。

岡:そうですね。でもニュートラルなわけではないと思っています。データの分析の仕方は、それ自体主張的なものだと思っていて。解析方法自体、その人の主張が実は強く入り込んでいるものであり、私が全く何も主張してないわけではありません。

━━「データをそのまま渡す」という観点がとても面白いですね。ただ一方で、鑑賞者としての私は、この展示が、先ほど岡さんが言われた戦争に対するわからなさや言葉にできなさの改めて体験するものだと思いました。わからなさと向き合う「ネガティブケイパビリティ(消極的受容力)」を意識する作品なのだと。岡さんは、サイエンスとアートをつなぐものとして「見えないものを見えるようにする」ことへの関心を話されています。ここではむしろ「見えないものは見えない」というモヤモヤが「何かが見えた」実感と同等の力を持っているように思いました。わからなさの原因は、時間だけでなく、写真がボケているなどの見えにくさや、写真自体が持っている曖昧さや不明瞭さにもあります。 今回の作品は、データサイエンスやデータビジュアライゼーションとは目的や意義が異なる情報体験を経験したように思います。私にとってこれはネガティブではありません。戦争を消費するのではなく、見えなかった、わからなかったことの消極性を前提にするからこそ、改めて見えたものを頼りにして考える契機になり得るのだと思いました。

岡:写真をぼかしたのは、プライベートな写真なのではっきり見せたくなかったことがあります。ただそれだけではなく、はっきり見えるバージョンも作って比べると、不鮮明な写真の方が何かが面白かった。スマートフォンの方は、加工せずはっきりした写真を使用していますが、それは1秒しか現れないので問題を感じませんでした。でも、より長い時間大画面で映し出すプロジェクターのスライド映像の場合は、はっきり見えすぎるとわかりすぎてしまうというか、それで逆によく見ようとしなくなる。何が写っているのかも考えようとしないのではないかと。

━━この見えにくさは、全ての写真を24枚(24時間)の紙に圧縮しプリントした作品でも顕著に感じました。全てがプリントされると、特定の時間帯で撮影された写真の量を理解することはできますが、写真の内容自体が見えなくなっています。午前3時のプリントだけ、2年間で1枚しか撮られなかったために━━この事実には驚かされます━━、写真をはっきり見える。それ以外のプリントでは、写真は何が撮られているのかほとんどわかりません。

岡:そうですね、見えなくなってほしかったんだと思います。1枚の写真の内容が見られなくなった一方で、全体的な色味や線の多さなどのリズムや、別の情報が可視化されてくる。写真というと、何が写っているのかが話されることが通常ですが、この1時間にどれだけ撮影されていたかを示すデータの特徴を可視化したかったので、中身が見えなくなることを受け入れました。

━━慣習や既成概念によって、私たちが思い込んでいるものを解体し、別のルールによって新しい見方を与えるわけですね。戦争の状況において写真は偏ったメッセージやステレオタイプなイメージを再生産する部分がある。そのような期待やイメージを奪い、別の理解を促しうる。

岡:そうですね。写真を写真として同じように見させない、見たくても見させないようにすることが大切でした。

データであることの面白さ

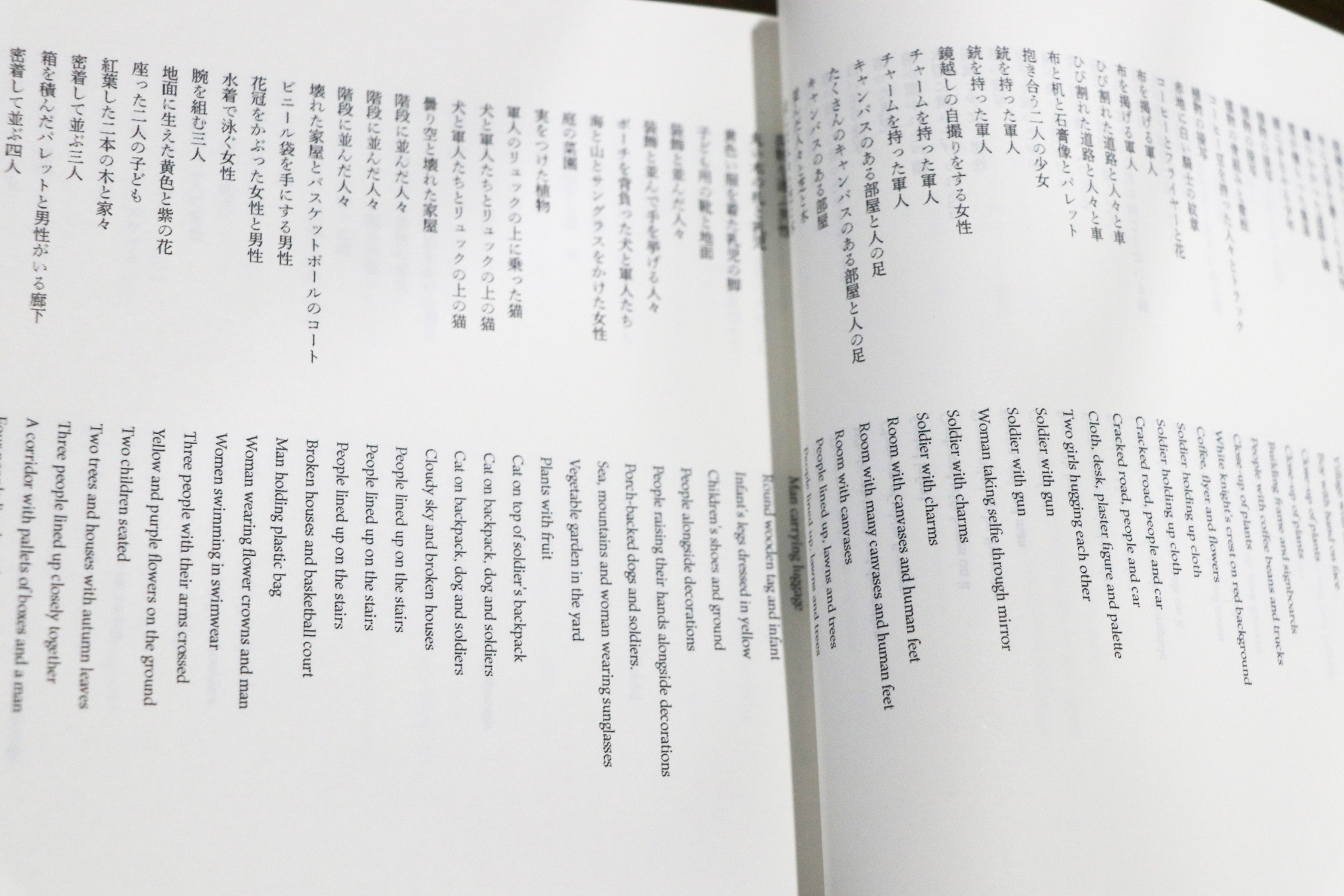

展示風景 全ての写真を時刻順に並べ、目録化した作品

━━説明されたように、鑑賞者が写真の細部を見たり、全ての写真を見られない一方いっで、制作者である岡さんは全ての写真をちゃんと見ていることが伝わってきました。そのひとつが4000枚を超える写真を全て記述し、目録化している作品です。

岡:24時間のスライド映像が生成されるようにプログラムを書いたので、1枚1枚写真を見る必要がなかったんです。でも見ないことはすごく問題じゃないかと思いました。これが全ての写真を文章化した理由です。提供してもらったものを私が収集して、責任をひとつも負わず、作品にしてしまうことへの抵抗感がありました。そしてただ見るだけでなく、見たという証拠を作ろうと思いました。1枚ずつ文章にしてリストを作り、あえて紙に印刷して束ねる形にしたんですが、それが面白かった。機械的でもあるけど、機械ではないんだという、データとはまた違う形態になりました。

━━博物館で作成される目録のようであり、また無関係で断片的な文章が並んでいるので長篇詩のようでもある。作者の意思とは別に、データと詩的表現の両立は、コンセプチュアルアートにおいても見られます。たとえば河原温のブックアート作品『One Million Years (Past) 』は、百万年分の西暦がタイプされているだけで、データそのものと呼べる作品ですが、それを読んで泣いちゃう人もいる。岡さんのあのリストは、簡単な記述の文章が、並列されているだけですが、文章の反復や無関係さが、不思議なリズムや想像力を作り出していると思います。

岡:私も河原温の作品は好きです。データや単純な記述であることで、読み手にとって関係しやすさが生まれるのかもしれません。あとデジタルデータは、複製や共有の過程で保存されている内容が更新され、表面上は生のデータと変わらなくても信用できない部分が生まれるのも含めて面白いと、今回改めて思いました。写真を収集し、データを整理する上で、自分は全然予期していなかった障壁に出会う時があるのですが、それはでもデータの性質としてすごく興味深いものです。このことはまたいつか別の作品として、成立しうると、今回の制作を通して発見しました。