インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.59 小林 颯「おしゃべりという可能性、それと失敗」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

hayate kobayashi|小林 颯

東京駅至近に位置するBUGというスペースにて、映像作家・小林颯による展覧会が開催された。この展覧会が「ポリパロール」=複数のおしゃべり と題されていたように、小林の活動では常にいくつもの語りが核となって観者の眼に、耳に問いかける。折々に気楽な発語が入り混じるこれら会話の中に、はたして小林が探すものとは何なのか。展示会場に赴き、(すこし遠くから)インタビューを行った。

聞き手:吉野俊太郎

ひとりごと/からジャンプする

大通りを挟んで向こう側から、会場内にいる小林颯に問いかける。この声はWeb会議用のアプリを通してオンラインで交換され、互いの姿は会場の窓を隔ててわずかに見えるのみ。

——ちゃんと聞こえていますでしょうか、本日はどうぞよろしくお願いします。まずはじめに、あらためて「ポリパロール」展がどのような展示であるかを伺えますか?

小林:まず、2020年10月から僕はベルリンに移住したんですけど、そのベルリンで制作したものによって構成された展示になっています。ええと、始まりの起点としてはひとりごとが規定になっていて……ベルリンに行った時に見知らぬ言語に囲まれてエクソフォニー=母語の外にある状態……まさしくそのような状態を体験して。それで、そこから自分の身を守るようにある種の防御反応のごとく、自分の母語である日本語によるひとりごとを結構な声量で街中でぶつくさ呟くんですけど、いつしかそれが習慣になっていって。そのひとりごとから、制作につなげられないかなと思って作っていったものによって構成されています。

——そうなると、本展が対象としているのは明確にひとりごとなのでしょうか。

小林:なんだか作品全体を通して、出てきているものは結局ひとりごとというか。たとえば詩人へのインタビューを経た多言語詩であっても、作られたものはその多言語詩の朗読であったり。過程は他者とのやり取りや会話のようなものが多いかもしれないですけど、そこから出てきたものがひとりごとへと繋がっていくみたいな形を取ってるのかなと思いました。

——なるほど。今回の展覧会を拝見して小林さんは最終的に詩の形式に持っていくという作品タイプが多いなと思いました。会話に比べて、詩というものはある程度完成してしまっているものだと思うのですが、一方で会話は言い換えや言い直し、言い間違えなどアソビや余裕も多いなとは思うんです。そういう意味で会話は詩よりももっとフラジャイルで、終わりが規定されていない点で比較的柔らかな印象があるんですけれども……小林さんが詩に対してどういう捉え方をされていて、なぜここまで詩にこだわるのかという点が気になりました。

小林:ええと……出発点としては《つぎはぎの言語》っていう制作物があるんですけど、それを制作したときの出来事がきっかけになりました。それはええと、冬。2020年12月とか翌年1月ぐらいですかね?ベルリンで一人暮らしをしている時に、廖亦武さんという四川出身でベルリンに亡命された方の『武漢病毒襲来』っていう小説を読んだんですね。それはドイツの歴史学者が故郷の武漢へと帰国する話なんですけど、その中でその歴史学者の主人公がおもむろに隔離先のホテルで宋詩にまつわる本を手に取る場面がありました。李清照の詩『声声慢』を引用して書かれているシーンで、その詩を読んだ後に涙がぼろぼろ出てしまったみたいな描写があったんですけど……なんかその詩を読んだ感覚が面白くて。

それは宋代の詩なので凝縮された意味を持った漢字がギュっと詰め合わされたような構成なんですけど、それを中国語がわからない自分が読んだときに、なんだかその意味合いはなんとなく理解できてしまうみたいなところが個人的に面白いなと思って。そこから詩の中でも多言語詩に興味を持つようになりました。その、なんとなくわかる状態のようなところが自分が今興味を持っているところなのかなと思っていて。

《つぎはぎの言語》(©️Eiri Motoyoshi)

——ありがとうございます。多言語詩とは、我々がパッとイメージするような……単言語詩とでも呼べばいいんでしょうか……ひとつの言語のルールに沿って書かれた詩よりも、もっと可塑的で自由度の高いものみたいな捉え方をされてるってことでしょうか?

小林:そうですね…Eugene Jolasという編集者兼作家の多言語詩に結構影響を受けてもいて。その人はドイツ系の移民というバックグラウンドがあるんですけど、アメリカの工業地帯の移民の様子を表した詩を一行ずつその言語を変えながら作ってみたり、あとは彼がやっていた『Migration Dictionary』っていう彼自身の造語による辞書みたいのを作っていて。いろんな言語が一つに組み合わさったような造語で構成された辞書なんですけど、そういった可塑性は自分が面白さを感じているところなのかもしれません。

ドイツ語って一つの言葉に対していろんな言葉をもう粘土みたいにガチャっと組み合わせたみたいなところがある気がしていて。たとえばホームセンターに行った時になんか薄くて背の高い木の板があったんですけど、それが飛行機板(Flugzeugsperrholz)って呼ばれていて。それはおそらく尾翼の形を模して飛行機板って名付けたのかなって思うんですが、そういう「なんとなくわかる」みたいな、そういう理解を自分もしている。いろんな言語を組み合わせた結果出てくるなにか、意味のジャンプだったりだとかそういうのが結構気になってたなって思います。

——意味のジャンプですか。お話を伺うと、実際に会場内でも入り口近くに設置してある《Condensed Coffee》などはあらためて象徴的だなと思わされますね。渋谷のライブカメラに映る様子をコーヒーに置き換えた旧作の映像作品ですけれども、それを今回の大規模個展の一番最初に持ってきていることとの関わりを感じるセンテンスです。

《Condensed Coffee》(©️Eiri Motoyoshi)

小林:そうですね。あの制作物は自分の中でも今回展示して消化しなおしているみたいなところがあって。もともと「三密」が叫ばれていた時期に作ったもので、「三密」が持つ曖昧さとその裏腹、外出規制などの厳しいルールが敷かれているドイツとのコントラストを消化するために作っていたみたいなところがあったので。でもなんだか今も昔も人通りは変わってないな、っていうか。

——「三密」の際にこれを作った背景っていうのは、他のインタビューでも答えられていた「生活の地続きの作品」であったりだとか、あとは今回の展覧会で「個人的なことは政治的なこと」という有名な一節を引用されていたこととも結びつきがありそうですね。

小林:留学先でクィアやフェミニズムにまつわる授業を取っていくにつれて、なんだか思った以上に生活と制作を地続きにしていいんだなみたいなことを思って。

たとえばAnetta Mona Chişa & Lucia Tkáčováというルーマニアの女性アーティスト二人組の映像作品《Dialectics of Subjection #2》なんですけど、これは二人の異なるビエンナーレの男性ディレクターにまつわる……「二人のうちどっちがホットだと思う?」と“恋バナ”を繰り広げるんですが、映像自体は作家の二人がお菓子とか食べながら横たわってカジュアルに話している。そういう映像を向こうで見て「カジュアルに個人的なことを話していいんだ」みたいな驚きがありました。

そこから、自分の中でも「大きい制作」と「小さい制作」みたいな区切りを作っているんですけど、たとえば《dailylog》であったりPodcast シリーズ《Süß》のようなふらっと気楽に録れるものは生活と地続きになっているような制作で、それと、あとは移動するアイデンティティにまつわる制作は「大きい制作」と分類して取り組んでいる感じですね。

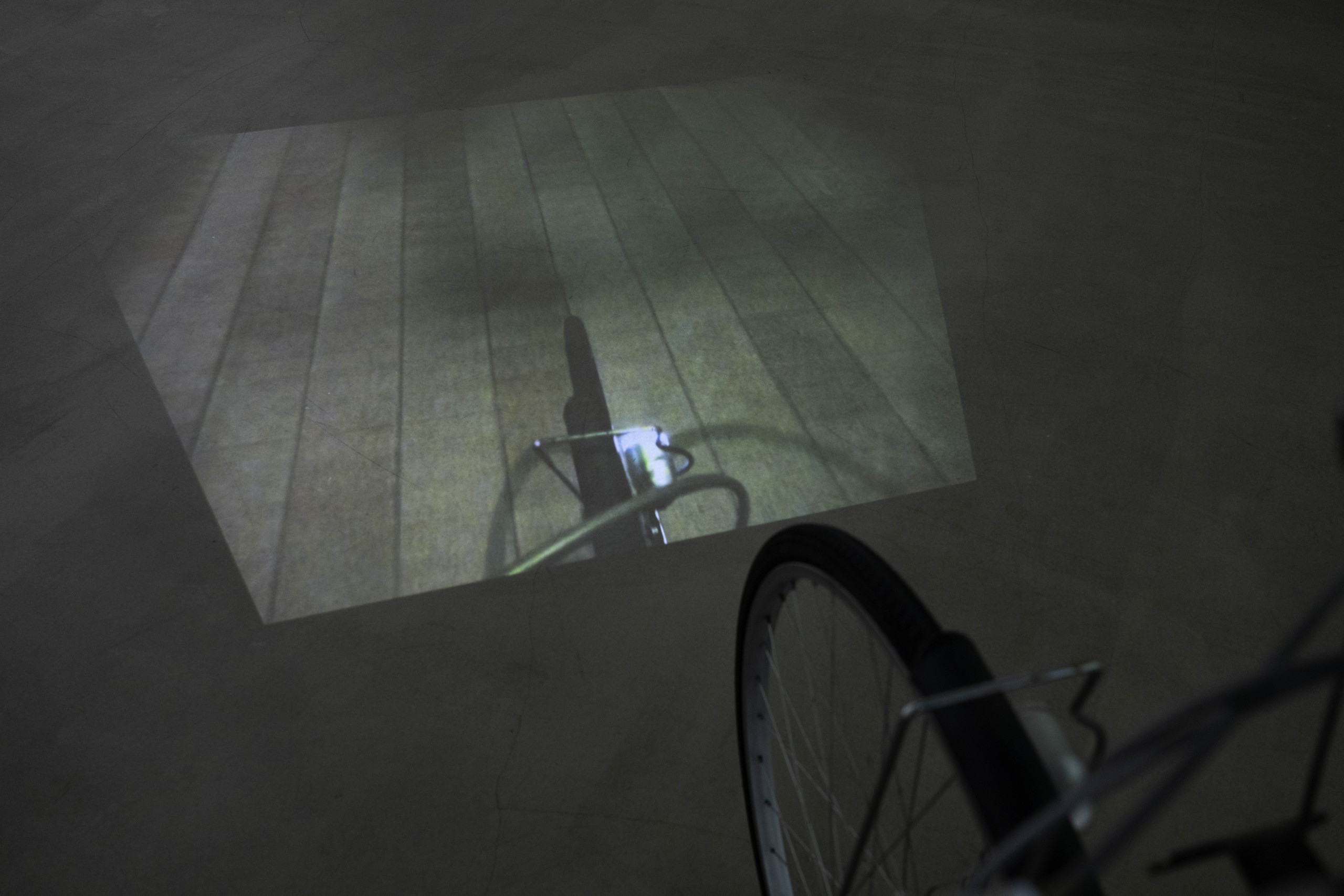

——ふむふむ。展示作品《Appeartus》はその展覧会場の奥で一番広い空間を占めていますが、これはまさに「大きい制作」に当たるものですよね?

《Appeartus》(©️Eiri Motoyoshi)

小林:そうですね。この制作物は自分がこれまでやってきたマスク型の投影装置を自転車のヘッドライトに見立てて、喋るたびに自分の唇が地面に投影される装置を作り、それを装着して撮影した映像によって構成されているものです。

——ふむふむ。

小林:今回はその装置を用いて、ベルリンに住んでいるHan Gil Jangっていう韓国系のアメリカ人の友人と、同じく韓国系アメリカ人のTheresa Hak Kyung Chaが書いた『Dictee』という実験的な本にまつわるおしゃべりから、自転車を漕ぐ自分が発する呟きから詩のような言葉が拾えないかなと思って作っています。

——向かって右側に投影されている映像が、その発話した内容が詩になった状態ですよね。その詩というのは、具体的にどのような制作過程になるんでしょうか?《つぎはぎの言語》などと同じように、第三者が関わる形で創作されているのか、あるいは小林さんが単独で編集して作っているのか。作り方について伺いたいです。

小林:そうですね。基本的には自分が今は作っていて。そうですね……彼とはその他にも結構いろんなことを話したんですけど、彼のその移民としての経緯だったりだとか、あとは彼と兄弟のその言語や言語運用能力の違いみたいな話だとかをしたんですけど、その中でも今回の展示に際して一番しっくり来たのが『Dictee』にまつわることを話していた時だったので、そこから自分の中で編集していって、このような形になったっていう感じです。

——今回のマスク型の装置もこの作品のために初めて作ったことになるんですよね。

小林:原型となる装置は結構……もうそれこそ

——《134万人の口へ》に登場するもの、とか?

小林:そうですね、などで作ってきていて。で、ヘルメットにしたのは今回が初めてでした。

《134万人の口へ》(©️Eiri Motoyoshi)

——ははあ。その現物をレセプションのときにお持ちになっているのは拝見しました。具体的にヘルメット型に変更したのはどういった意味があるんでしょうか?自転車に乗りやすいからとか、そういうぐらい?

小林:ええと…そうですね。自転車に乗るっていう条件はあったので、それに合わせた結果ああなったみたいなところがあって……あの装置は結構重いんです。作ってみていろいろわかったんですけど、たとえば車のヘッドライトってとても明るいと思うんですが、あのように明るくするためにはそれなりのリフレクターが必要であったりだとか、ヒートシンク……

都知事選の選挙カーが大音量で通り過ぎる。

小林:演説ですね……そう……で、そうですね。高出力のLEDを使うために、その熱を逃がすためのヒートシンクだとか、様々なものを組み合わせるとすごく重たくなってしまって。それが運べる自転車に乗りながら運べるのか結構ヘルメットがだんだんってなって作ったっていう感じです。

個人的なことが守られる空間

《Appeartus》部分(©️Eiri Motoyoshi)

——見た目は結構怖いですよね。《134万人の口へ》の装置自体についてもペストマスクとの関連を書いている記事があったと思います。なんだか、私たちがコロナ禍を経て昨今装着したりしなかったりしているあのマスクよりも数段怖いような、日常をちょっと超えはじめてしまったかのような、複雑なマスクのイメージが入っているような気もしていたんですけど、それよりも。今回の《Appeartus》で使用されているマスクはより仰々しく、一見何やっているかわからない……今から戦いにでも行くのだろうかと思わせる衝撃がありました。そのビジュアルについてはいかがですか?

小林:正直に言ってしまうと、自分もあのマスクの形になっていったことには強い抵抗があって。これまでは木材を使って制作してきていたんですけど、そこには幻灯機をリファレンスしていたことへの応答がありました。ただ今回それを廃して、自転車に乗ることを優先してあの形になっていったので……いまだに抵抗があります。

——ダラダラと会話する印象がある「小さい制作」の印象に比べて、「大きい制作」の方の会話とか言葉は、その装置を介することによって別の意味を孕みはじめているような気もしていて。あの装置があるからこそ「個人的なことは政治的なこと」とか、かなり闘争の色を帯びた話にも見えてくるところもあります。あのマスクが生まれてきた理由を邪推してしまうと、小林さんはもしかして言語に対して恐怖を覚える瞬間がこれまで何回かあったとか、対話をするときに警戒心を持つことがあったのかななんて思ったりもしてしまいますね。

だから、「ポリパロール」のタイトルでかなりゆるっとしたひとりごとや対話のまとまりっていう……だけじゃなくて、あの《Appeartus》の展示空間が暗室に設定されているのも、夜道というのとは別の意味でなんだかすごく雰囲気が違って見えました。《134万人の口へ》に対してはおそらくマスクを外してる状態が映像にも映るからか、別にそんな印象は持っていないのですが……《Appeartus》では割とずっとマスクを外している瞬間はなかったですものね。

小林:そうですね……すごいぼんやりした話なんですけど、話者の中のリミッターが外れたかのように、突然本音のようなことを喋り出す瞬間が自分は結構好きで。それはその人にしか見せない関係、その人にしかしてない親密さみたいなところがあると思うんですけど。その状態に近づく恐れみたいなものも自分の中にはあったと思います。

基本自分一人で喋るときなら流暢に喋れるんですけど、二人とか二人以上で話すときにすごい……なんかもう本当にシャイになってしまうというか。そうやってたくさん殻を作った状態で話す機会ってとても多くて、でもなんだかやっぱりそういう親密な会話に憧れていて。《Tracing You》でのホームビデオの引用もそういうところから来ています。いかんせんそれを自分から起こすのが苦手っていうのもありますね。

会場風景(©️Eiri Motoyoshi)

——たとえば「腹を割って話す」という表現がありますが、言い方を変えたら切腹にもなるように、親密さの中にはそうやって一歩間違えれば本当に自身を掻き切ってしまうようなダメージを発生させてしまうパターンもある。陰口とかも親密さの中に発生するものだと思います。最初小林さんは対話することに抵抗感がないのかなと思っていたんですが、今話を伺って、ダラダラとした会話への憧れと同時に、アンビバレントな感情があるんだなと発見がありました。

小林:3年間をドイツで過ごしてみて、なんだかものすごくポリコレ色が強くなっていて。たとえば、白人がその向こうにいるアジア人をアジア人っていうくくりだけで好きになってしまうみたいな現象を“熱にうなされた”という状態に準えた言葉として、“Yellow Fever”っていう言葉があるんですけど。何の気なしに「なんか、逆“Yellow Fever”もあるよね」みたいな話を向こうのクラスメイトにふっかけた時があったんですね。それはドイツでも永住権目当てに白人の人と付き合うみたいな流れはあるよねみたいなことを言っていたつもりだったんですけど、それが思いのほかすごいディスられまくって。「全然そんなことないけど、何言ってんの?」みたいな。

その出来事だけじゃないとは思うんですけど、そこから自分の本音を閉じ込めてる感覚がずっとあって。だから対話を制作に取り入れているけれど、どこか対話は怖いみたいなのもあると思います。

——今回の展示ではひとりごとの話があったと思います。ひとりごとであればこそ、だらりとした発語にスムーズに移行できるっていうのがまずあって、「ポリパロール」という状況もある種複数のひとりごとがある空間になっていると思うんですね。そうなるとこの空間がそういった対話に対する恐れや会話による失敗が軽減された、理想的な空間として構築されているのかなとお話を伺いながら考えていました。特に入り口に近い側になるほど楽園的なイメージを持っているような。

小林:結構そのイメージが近い気がします。自分は向こうで、結構な声量の日本語でひとりごとを呟きながらサイクリングするみたいなことをよくやってるんですけど。それは誰にも聞こえる心配内容が聞かれる心配もなくって、半ばラジオ番組のごとくひとりごとを喋っているんですけど。その喋っていること、個人的なことが守られる空間みたいなイメージがあったのかなと思いますね。

——そうか、小さい制作を小さいままにしておけるんですね。Podcastの垂れ流しというのもあまり見かけることのない作品形式だなというふうにも思います。これだけ個展としてしっかりとして華々しい機会にもかかわらず、脱力した状態のものを脱力したまま出力できているようで。

客を招き入れるために

Podcast シリーズ《Süß》(©️Eiri Motoyoshi)

——一方でだらだらとした語りの問題点。私も小林さんも実際の会話では「なんか」とか「ええと」とか、発語の最中に場繋ぎのような言葉が多用されているくらい、それはまあゆっくりとした進みで会話が行われていますが、これを展示空間にそのまま投げてしまったら、聞く者は結構苦痛だろうなって思ったりするんです。それと同じことが今回小林さんが挙げられているエクソフォニーという状態が「ポリパロール」を見に来ている鑑賞者にも小さく起きうるのではないか。

ある意味インタビュワーをしている私の、小林さんの展示空間に対する立ち位置もそうですが、小林さんや小林作品が持っている言語空間とは違う出自を持った人間がそこに来た時の戸惑い、疎外感みたいなものは存在するはずで、そうした他のエクソフォニー/よそ者を生み抱えてしまっているかもしれない状態に対して、小林さんがどう考えていらっしゃるのか気になります。いかがですか?

小林:自分としてはおしゃべりや会話から打破できないかなみたいなこと考えていて……おしゃべりとかそういう言葉はスッと入ってくるというか。とっつきにくいようなテーマや主題っていうものたちをおしゃべりやカジュアルな言葉を経由して、なにかどこかわかるとか、どこか近いところがあるような気がするみたいなレベルにたどり着けないかな?みたいなことを考えて作っていると思います。

《dailylog》(©️Eiri Motoyoshi)

——それは会話に招き入れるといったようなイメージですか?

小林:そうですね。ドイツではリサーチベースの制作をしている学生が結構多くて、発表では理路整然としているんですが、それでも「なんだか入れないな」と感じてしまったことがあります。それはトピックが一見自分と関係ないようなものに見えてしまうとか、そこで話されている言葉にあまりにも専門的すぎるとか、そういう問題を抱えているのかなと自分では思うんですけど。

また、クィア映画にまつわる授業をとっていた時にCandice Breitzっていう南アフリカ出身のアーティストのスタジオビジットに行ったことがあったんですけど。彼女の作品はカジュアルな言葉、おしゃべりでも用いられるような平易な言葉で、その政治的なことを訴えかけるみたいな作風なんですけど、その時に彼女が言っていた「自分の制作はお母さんでもわかるようなその作品にしている」みたいなことや「鑑賞者のことを信じていれば制作も伝わる」といったようなことを言っていて、そこからも結構影響を受けているのかもと感じています。自分の中で一旦とっつきやすいような言葉に変換してみて、自分の言語空間に観客を招き入れる、みたいなことをしているかもしれません。

小休止を兼ねて途中、小林とインタビュワーの位置とを入れ替えてみる。小林の耳に聴こえていた駅前の雑踏は、今度はインタビュワーの方にも聴こえはじめる。時折途切れてしまう互いの発言を確認しあいながらインタビューは続けられる。

——そういえば、文化庁メディアクリエーター育成支援事業の面談レポートの中で「誰に対して作品を作ってるんだろうっていう疑問が浮かぶことがある」という発言をお見かけしました。今回の「ポリパロール」では基本的にも、先ほどから出ているようなひとりごとのアイデアから構成されている作品が多いとは思うんですけど、誰に対して作品を作ってるんだろうか?あるいは誰に向けているんだろう?みたいな疑問って今回の展示ではどう解釈されているのかなとは思っていたんです。

小林:逆に吉野さんにも尋ねたいんですけど、作っているときに明確な対象は設定しますか?

——私は鑑賞者がいるから作っているみたいなところがあります。見る人が、伝達対象がいて初めて制作へのモチベーションがちょっとだけ出るみたいなところがあって。でも個人的な解釈だと、小林さんの作品って別に鑑賞者自体をそんなに前提として配置していないんだろうなっていうふうに思ったりはしていて……誰に対しても別に作ってないんじゃないかと。この「対象がいない」というのが小林さんの作品の特性なんじゃないかなと考えはじめています。

《Appeartus》部分(©️Eiri Motoyoshi)

普通、言葉とは相手がいて、相手に伝えるものでしょうけれど、そういう使い方で言葉を使ってないんじゃないかなって思ったりはするんですよね。《134万人の口へ》でも《Appeartus》でも唇の形にフォーカスされているじゃないですか。言葉を即物的に捉えるというか……ただ、そこにあるものとして捉えようとしているんじゃないかなと思っていて。でも言葉とか言語って形にはならないものだから、それを無理やりでも形として捉えるために唇の形っていうのもついてるのかなっていうふうに思ってたんです。Samuel Beckettの《Not I》との関連は指摘されることもあったかとは思うんですが、あれも自分の口とか言葉っていうのを客体化して文字通り“わたしじゃない”ものとして捉えていて、それをこう舞台/画面上に乗せるみたいなことをやってると思うんですね。それと同じようなことを小林さんが行っているんじゃないかって思うんですけれど、いかがですか。

小林:そうですね。先ほど「対象を考えていないんじゃないか」みたいな話をされていたと思うんですけど、それはたしかにあるなと思いました。ただ、それを認めることが自分の中でなんか「良くないことなんじゃないか」と思っていたところがある気がしていて。

あといろいろなところで言っていることなんですけど、ある時に宇多田ヒカルのインタビューを読んでから精神分析が気になっていて。精神分析は医者と向き合わずに……たとえば患者がベッドの上で仰向けになって、リラックスして問題を共有していくような方法があると思うんですが、宇多田ヒカルも自身の作品をセラピーのように捉えているらしくて……その状態で作るのもいいんだなみたいなふうに思ったことを思い出しました。

おわりに

——今回の展覧会について、ほかに言っておきたいことはありますか?

小林:なんかそれ以前に一瞬ガザ停戦が頭に思い浮かんで。レセプションの時に「ガザの一刻も早い停戦を祈っています」と言えなかったことを後悔していたので、今ここで言っておきます。

あとは、個人個人のひとりごとが受け入れられる、尊重されるような社会が作られてできていってほしいな、みたいな。X見てても今ひどいなと思うので。個人の喋りよりも過激な投稿ばかりがたくさん出回ってくる状態とか、どんどんインプレッション重視になってしまっていることとか。もっとたわいもないことが言えるようにならないといけないなと。

——これまで小林さんの声を聞こうとしている中で、通行人の声がよく入るんですよ。タクシー運転手に言う「ありがとうございました!」って声とか、横を通り過ぎたサラリーマンたちの会話であったりだとか。もちろん、途中横を通った選挙カーのように多くに対して語りかける言葉っていうものも大事ですけれど、それとは別で、小さく小さく存在している個人のあり方を小林さんご自身がとても大切に拾おうとされてるんだなということを、小林さんの言葉とは別の方角からも感じ取る時間になりました。

本日はここまでとしましょうか、ありがとうございました。

関連情報:

1995年北海道生まれ。ドイツ・ベルリン在住。東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。公益財団法人江副記念リクルート財団 アート部門 リクルートスカラシップにより渡独。2024年にベルリン芸術大学大学院アートアンドメディア科修了。器として映像を捉え、自作の装置から新たな語りの形を探る。近作は、翻訳とアイデンティティの観点から、装置、映像、詩作を通じて、エクソフォニーと語りについて再考している。2020年制作の「灯すための装置」が第24回文化庁メディア芸術祭アート部門新人賞を受賞。Forbes 30 Under 30 Asia 2022 The Arts に選出された。