インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.62 石島 響 個人の物語が「私たち」の物語になる

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

Hibiki Ishijima | 石島 響

多摩美術大学大学院からベルリン芸術大学大学院に進んだ石島響は、ベルリンを拠点に日本と世界のアクティヴィズムを見つめてきた。彼女の作品はアート・アクティヴィズムというよりも、アクティヴィズムをみんなのものにするためのアートと言えよう。現在は映像とインスタレーションを用いて作品制作を行う彼女が、なぜ日本で「いきづまり」、どのように解放されたのか。そして、アクティヴィズムのイメージを変えるために美術ができることとは。

聞き手・書き手:村上 由鶴

「いきづまり」がとれるまで

——石島さんは現在はベルリンで制作されているということですが、ベルリン芸術大学大学院で学ぶことに決めたきっかけや思いなどから、まずお話しいただけますか。

石島:初めは多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コースで勉強をしていて、感情などが描かれているものではなく「動き」を通じて情報を伝えることに興味があり、キネティックアートの作品を修士課程まで制作していました。でも、制作の過程で「動き」の他にも、色々考えていることがあるのに作品にできていないと感じることもあって「どうして私作っているんだろう?」という行き詰まりがありました。

その中で、修士1年の時に、ベルリン芸術大学のニューメディアクラスに交換留学をしました。テクノロジーについて考えていくようなクラスだったので、そこでも私は引き続き動きについての関心をもとに作品を作っていたのですが、何より、こちら(ベルリン)が、議論ができる場であるということに衝撃を受けました。日本で制作していた時には、私の周りには自分の原風景や心情についての制作をしている人が多くて政治に関係するような作品を制作している人は殆どいませんでした。でも、こちらでは作品制作と政治や社会が当たり前のようにつながっている。クラスの中で政治の話をすることも普通だし、学生間でも意見の交換が行われているのを見て、こういうところで勉強したいと感じてベルリンに来ました。

——現在、ベルリンでの作品制作では、「動き」についてではなくフェミニズム的なテーマを扱っていらっしゃいますね。

石島:ベルリンに来てから最初に制作したのが《Statue of Peace》(2020年)です。この作品は、「あいちトリエンナーレ2019」の企画「表現の不自由展・その後」のなかで展示され、後に同企画の展示中止のきっかけになったキム・ウンソン、キム・ソギョン《平和の少女像》をオマージュして制作しました。ベルリンに来る直前に日本で展示を見て、表現の規制についての強い危機感と、歴史の否定に衝撃を受けました。それからベルリンに来て、何を作ろうかと考えた時に私は日本人としてこの問題に言及するべきではないかと感じて、表現規制と歴史否定を批判する意図でこの作品を作りました。

〈《Statue of Peace》画像〉

——その後、石島さんが政治や社会に関するテーマを扱うようになったという意味では、この作品が、創作活動の転機になったのでしょうか。

石島:そうですね。メッセージやコンセプトについて深く考えるようになったのはベルリンに来てからでした。この作品を作ってから気がついたのは、私自身が日本にいた時に、政治的なテーマや社会問題と作品制作を結びつけないようにしてきてしまったということです。自分が社会に対して抱いている意見と制作は分けなくてはいけない、美術は見ていて気持ちよいものでないといけないというような意識が無意識下にあったのかもしれません。だから作品制作が行き詰まっていったんですよね。自分は草間彌生タイプではなかったのに、そういうアーティストを知らず知らずのうちに目指してしまっていたのかもしれません。

——「行き詰まり」という表現がとても興味深いですね。言いたいことがあるのに、石島さんが選択して来た表現の手法ではそれがうまく言葉にできないという状態は、「息が詰まる」という苦しい感覚でもあったかなと思います。

石島:息が詰まっていましたね。動きについての作品は、もちろん好きで作ってはいたけれども、そこに自分のメッセージや思いを込める方法がわからなかったんです。日本にいた時には、制作以外の場面でも友達と政治の話をしようとすると「そういう話って友達とする話題じゃないよね」と言われたり、「なんか難しいね」って言われてしまうことが多くて、政治的なことや社会的なことを話すことができない経験が積み重なっていたことも影響していたと思います。

——特にベルリンに行ってから、フェミニズムをテーマにした作品が増えていますね。作品内でも、日本の人権感覚についての言及がありますが、日本を離れてから気がついたことはありましたか。

石島:ベルリンに来て、日本では女性はこうあるべきというような「理想の女性像」のイメージがその影響を深く考えずに発信されていたことに気がつきました。細くてファッショナブルでいなくてはいけないとか、体毛があってはいけないとか、いつも笑顔で反論せずに男性から好かれるように振る舞うことが好ましいとか…。好ましい振る舞いや好ましい外見を常に求められる女性への抑圧を無意識のうちに内面化してしまっていたのだと思います。それによって劣等感を覚えたり、自己肯定感を得られなかったりすることが自分自身にもありましたが、それを意識できていませんでした。

ベルリンでは、女性でも多くの人はメイクしてないしラフな格好で街に出ていくし、女性や男性、そのどちらでもない人も、自信を持って発言する人が多いと感じています。だから、日本での経験を振り返ると「わたしって気にしなくていいことにプレッシャーをかけられていたんだな、気づいてなかったけど辛かったんだな」と感じて、悔しく思い涙が出てくることもありました。

それから、日本にいたときには、「馬鹿のふり」をしてしまっていたことにも気がつきました。例えば、作品制作に関する技術についても、あまりものを知らないふりをして、自分ができることをアピールするのではなくて「教えてください」というような態度を示さなくてはいけないように感じられていたと思います。そうして自分自身を表現することを否定されているように感じ続けてきたことが発言することへの自信をなくしてしまった原因になっていたのかもしれません。だから、ベルリンに来てだいぶ息がしやすくなった感覚があります。

——息を詰まらせていたものがなくなった?

石島:そうですね。息がしやすい状態になったのはフェミニズムの影響が大きいと思います。その頃に読んでいたのはイ・ミンギョン著『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』(タバブックス)でしたが、それから、フェミニズムに関する本から言葉をもらって自分でも考えられるようになっていったし、言葉にできるようになっていきました。

「私が私たちになる」

——《Statue of Peace》は日本の問題に着想して制作されていますが、その後の《WE WILL NOT BE SILENT》(2022年)も日本の問題をテーマにされているのでしょうか。

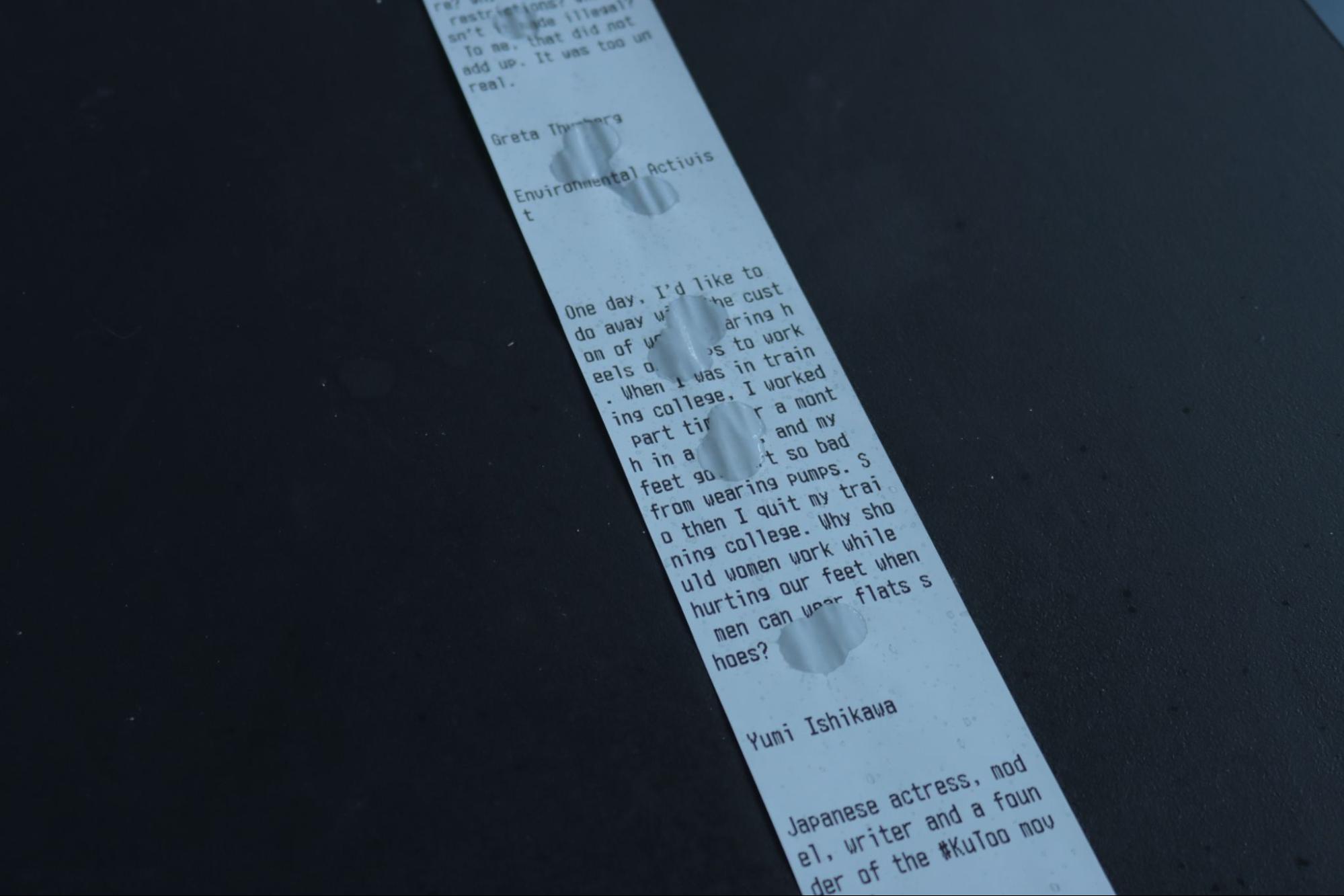

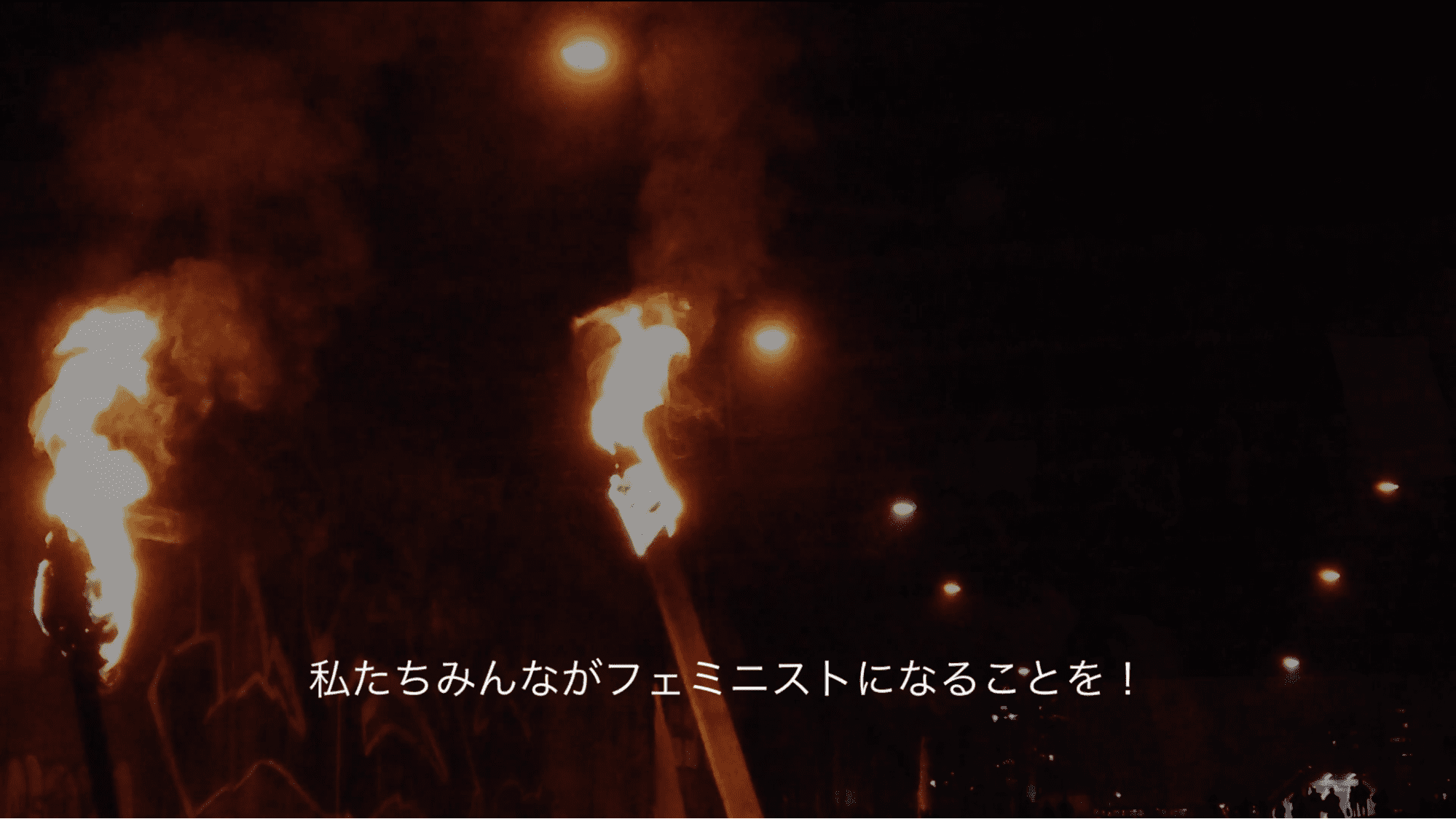

石島:《WE WILL NOT BE SILENT / 私たちは黙らない》は、政治的なことについて発言しづらい日本の風潮に抗いたいという気持ちで作り始めた作品ですが、日本のことだけ取り扱っているわけではありません。この作品では、ゆっくりと動く紙の上に落ちる消毒液(Sanitizer)で、検閲(Sanitization)を表現しました。紙には著名なアクティヴィストの方たちの言葉がプリントされています。消毒液があたるとその部分の文字は消えてしまいますが、消毒液が乾くと再びその文字が浮かび上がってきます。アクティヴィストとして活動していらっしゃる人たちが何に問題意識を抱いたのか、どのように活動を始めたのかといったストーリーを収集して制作しました。

〈《WE WILL NOT BE SILENT》 画像〉

——今回の企画《Be Activa》は2023年にコロンビアのアクティヴィズムを取材して制作されたとのことですが、制作のプロセスや背景について教えてください。今回の企画《Be Activa》は2023年にコロンビアのアクティヴィズムを取材して制作されたとのことですが、制作のプロセスや背景について教えてください。

石島:《Be Activa》は、2023年3月にコロンビアに行ってリサーチした内容を元に制作を始めました。コロンビアは警察がマフィアと通じているなど、市民が政府や警察をあまり信用できない社会なので、個人のつながりやコミュニティの意識が強いという特徴があり、アクティヴィズムもさかんです。コロンビアで国際女性デーのデモに参加したのですが数万人が参加していて、参加者の多さに驚きました。日本で行われているウィメンズマーチの参加者は数百人単位なので、コロンビアのアクティヴィズムがいかにさかんか、ということがわかると思います。

このリサーチでは、ミューラリズム(muralism:壁画運動)の活動家の方たちへのインタビューを行いました。コロンビアはレイプも多く、活動家の女性が殺害されてしまうこともあります。特に国境付近では女性が「消える」ことも多いそうです。でも、こうしたことはなかなか記録に残らない。彼女たちはミューラリズムの活動で、フェミニズムに関する情報を壁画として公共の場に描くことで情報を発信しています。作品のなかには消えてしまった女性のポートレートがあったりして、アーカイブの役割も果たしています。

——《Be Activa》の企画コンセプトのなかに「私が私たちになる」という言葉があります。この言葉は《WE WILL NOT BE SILENT》のキャプションのなかにも登場した言葉で印象的でした。具体的にどのような意図やイメージを持って使ってらっしゃるのでしょうか。

石島:《Be Activa》として始めたプロジェクトは《WE WILL NOT BE SILENT》の続きのような作品です。「私が私たちになる」という言葉は、鎌田華乃子さんの著書『コミュニティ・オーガナイジング――ほしい未来をみんなで創る5つのステップ』(英治出版、2020年)からヒントを得ました。著者の方が、どのように社会運動をかたち作っていくかという話のなかで、まずは個人が語り出すのが重要だと語っていて。はじめに誰かが話した言葉に周りの人が「ああ、それ私も思っていた」「私もそう思っていた」というように、共感が広がることで、個人の物語が「私たち」の物語になり、それが社会運動になっていくというメソッドがあります。私も制作を通じてアクティヴィズムを起こしていくために、個人の語りをみんなの語りにするような作品を作りたいと考えているので「私が私たちになる」という言葉をテーマにしています。

〈《Be Activa》 画像〉

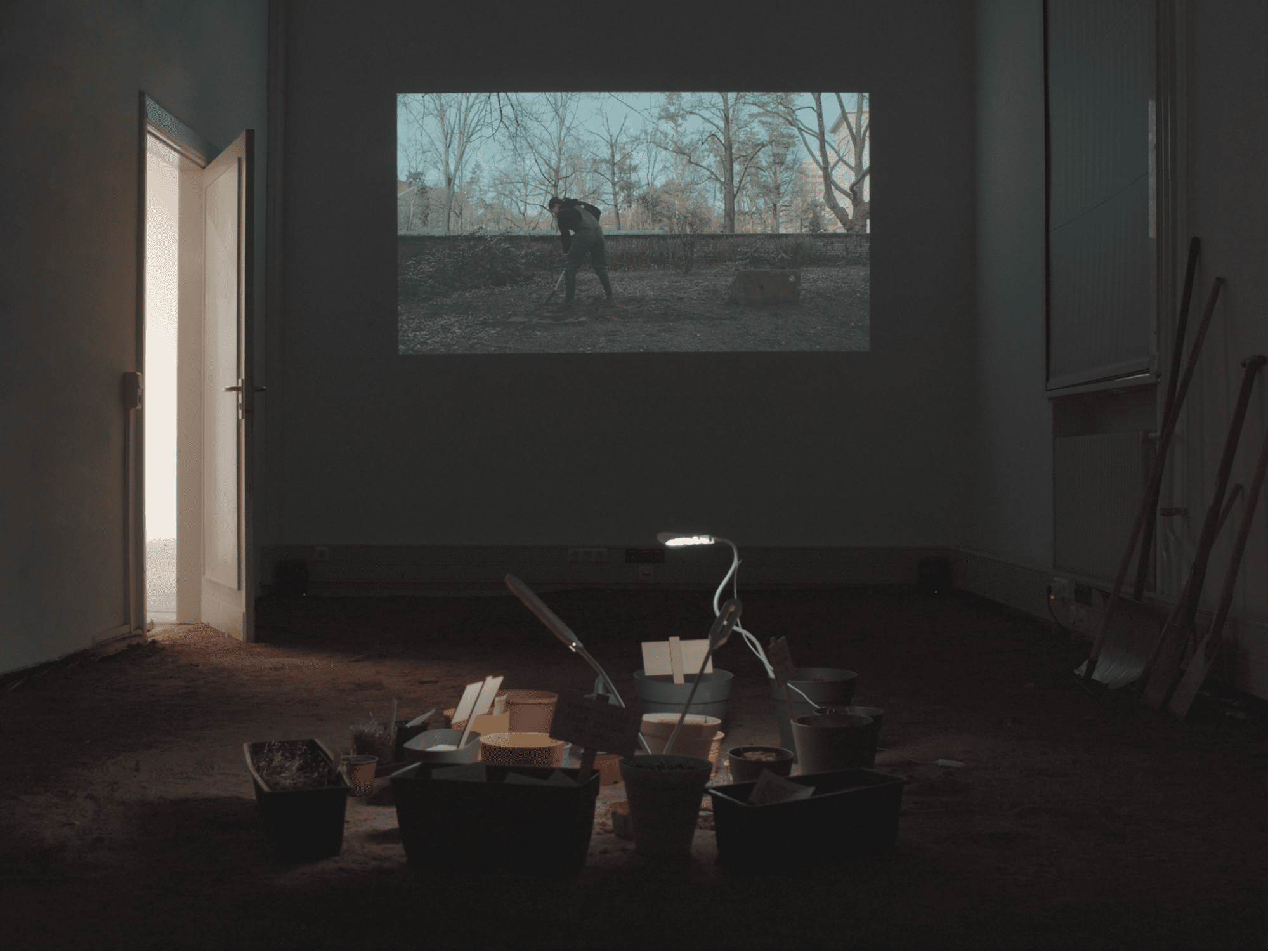

——その後に卒業制作として発表された《cultivate my/our garden》(2023-24年)では、はじめにヴォルテールの言葉の引用がありますが、この引用の意図について教えていただけますか。

石島:この言葉はアヴァンガーデニングについての論考(ピーター・ランボーン・ウィルソン/金田智之訳「アヴァン・ガーデニング」、『 VOL〈01〉政治とはなにか・アヴァン・ガーデニング』以文社、2016年、116p)を読んでいて知りました。その論考の中では、コミュニティー・ガーデニングやラディカル・ガーデニングなどの政治性の高いガーデニング運動のことが書かれていて、筆者はこの様な農耕運動を表すためにアヴァン・ガーデニング(前衛的ガーデニング)という言葉を使っていました。そこで筆者はヴォルテールの『カンディード』という風刺小説を引用して、『庭園を育てるということは一つの抵抗行為となるのだ』と論じていたんです。

『カンディード』は、1700年代のポルトガルで起きたリスボン地震の後、当時の哲学界で主流になっていたライプニッツの楽観主義的な世界観を批判するために書かれた小説です。ライプニッツの楽観主義がどのような考え方かというと、この世界は神によって作られたから全てはベストになるようにできているとする理論です。これは最善説とも呼ばれています。ライプニッツを師に持つヴォルテールも当初は同じように考えていたのですが、リスボン地震の惨状を見て「これが最善な世界であるわけがない」と、ライプニッツの楽観主義を批判します。『カンディード』は基本的にはフィクションで、主人公が受動的にひたすら酷い目に遭い続けるという物語なのですが、最後に行き着いた場所で主人公は「ぼくたち、自分の庭を耕さなきゃ」と言って自分の周りの土地を能動的に耕し始めて終わるんです。この「自分の庭を耕す」という行為はアクティヴィズムのメタファーとして読むことができます。それまでの理論では神が作った世界だったら、ベストにできているから何もしなくても大丈夫という発想だったけれども、「私達は自分たちでプラクティカルな活動を起こしていかないといけない」、「活動を起こしていこうよ」ということだとその論考で指摘されていて共感しました。

——《cultivate my/our garden》の映像のなかでは、アクティヴィズムでよく言われる「種を蒔く」とか、「耕す」というメタファーを石島さんご自身が実践していますね。最後のシーンでは、その庭に生えた芽をなでているのが印象的でした。

石島:「耕す(cultivate)」という単語にはとてもたくさんの意味があって、植民地主義の文脈で使われることもあるんです。でも、私の中での「耕す」は生きるための行為であり、自分が自分を食べさせていく(feed)ための行為でもあるし、自分の身の回りの環境を変えていくという行為でもあります。もちろん植物に対するケアでもあります。展示の際にはインタビューのなかの一節がついた種を鑑賞者が持ち帰ることができるようにして、実際に持って帰ってくれた方もいました。

〈《Cultivate my/our garden》 画像〉

——室内に土を敷いて映像作品を見るインスタレーションとして展示されていたんですよね。

石島:土を敷いたのは、ただのホワイトキューブに展示されているというのではなくて「その場にいる」ということを意識できる場所を作りたいという意図からでした。鑑賞してくれた人からは土のにおいがすることについて、ポジティブなコメントを多くもらいました。あと、展覧会の会期中に部屋の中に敷いた土から芽が出て来たんです。生命の力を感じました。

——会期中に芽が出てくるということには、誰かにメッセージが届いて「芽が出た」ことを象徴しているように感じてしまいます。

石島:確かにそうですね。私自身は展覧会では種を持って帰ってもらえるようにするところまでしかできなかったけど、実際に持ち帰った種を植えたことを教えてくれる人もいました。中には、会場の土を掘り始めた人もいて、それは予想外だったんですが、その場で実際に行動を起こしてくれたことは嬉しかったですね。

運動だけに注力できる人たちだけがアクティヴィストになっていいというわけではないはず

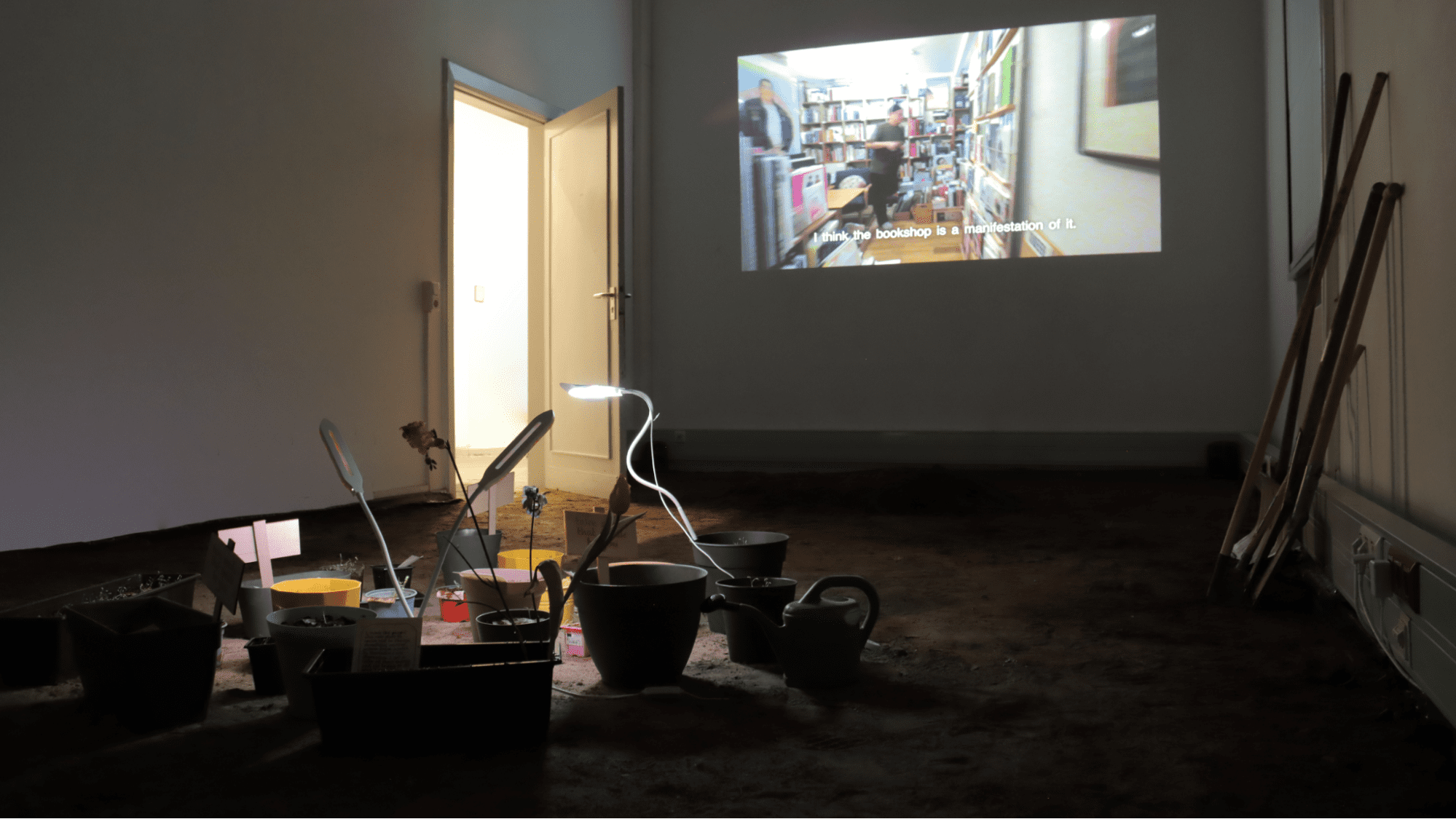

——当初《Be Activa》として始まった卒業制作は、複数の国でのアクティヴィズムの様相を比較するという企画として構想されていたそうですが、実際の卒業制作は日本でのインタビュー映像を中心としたインスタレーション作品《cultivate my/our garden》として発表する方向へと変わったそうですね。

石島:制作過程で、マイクロアクティヴィズムに関心を持ちました。マイクロアクティヴィズムとは、ひとりや少数でできる小さなアクティヴィズムのことです。メディアでは大勢の人の前で声をあげている人や大きな運動が取り上げられがちで、そういうものだけがアクティヴィズムと考えられている傾向がありますが、個人がやっていることもアクティヴィズムと呼ぶことができるということを示したいと思いました。その為に、日本でのインタビューをまず一つの作品としてまとめました。

〈《Cultivate my/our garden》 画像〉

——とても共感します。この社会には生活でいっぱいいっぱいみたいになっている人や、思うように体を動かすことができない人たちもいますが、その人たちが言葉を発することができない状況であること責めたり、自分たちとは違うとレッテルを貼ったりしてしまったらそれこそ「私から私たち」にはなれなくなってしまうので、まずは個人が考えることから始めようよということを伝えていきたいですよね。

石島:あと、今、思い出しました。制作の過程で《Be Actica》としては全てのリサーチをうまくフレームできないなと思ったことのきっかけのひとつに村上さんの『アートとフェミニズムは誰のもの?』があります。村上さんが本に「声をあげるだけがフェミニズムであるとするならば、やはりそれは、それぞれに悩みを抱えながら、さまざまな事情を抱えながら、なんとか折り合いをつけて暮らしている、積極的な行動に参加できる状態にない人々をとりこぼしてしまいます」と書かれていて、本当にそうだなと思ったんです。《Be Activa》という言葉の力強さは好きなのですが、この方向でまとめてしまうと「アクティブになりなさい」「アクティブになるべき」というような、アクティヴィズムをやらない人を責めるニュアンスがあるようにも読めてしまうと思い、そういう方向にはいきたくないと思いました。いま現在行動していない人を責めるような言葉とか、アクティヴになることを強要するようなメッセージを発したいわけではなかったので、《Be Activa》とは別の方向に進むことになりました。

——ありがとうございます。私自身も自分の本の中でとても大切にしている部分なので嬉しいです。石島さんの作品では「私が私たちになる」、「個人的なことは政治的なこと」などといったスローガンに象徴されるように、アクティヴィズムにおける個人の経験やその語りの価値を重視されていますよね。石島さんの作品がまさにそうした個人の語りと同じように共有されるべき価値のあるものだと感じます。

石島:私が作品を通してやりたいことは、アクティヴィズムのイメージを変えてみんなのものにしていくことなのだと思います。特に日本では、アクティヴィストとは1960年代の学生運動の時に広まった過激で暴力的な人たちだと考えるステレオタイプがあるので、アクティヴィズムに取り組んでいる人たちを、地続きの存在にしたいと考えています。そのために卒業制作では個人で活動をしている人やメディアで大きく取り上げられないような活動している人たちの言葉を届けたいなと思いました。

例えば、フェミニスト・アーティストやアクティヴィストとして生計を立てられる、生活ができる人はとても限られていますよね。でも、運動だけに注力できる人たちだけがアクティヴィストになっていいというわけではないはずです。アクティヴィズムが、もっと小さなことも含むようなイメージに変わっていくといいなと思います。