インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.69 金子 太一「ファンタジーとリアルの両輪で建築の新境地を切り拓く」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

Taichi Kaneko|金子 太一

2025年、金子太一が風呂桶に着想を得て発表した新たな建築工法「桶箱工法」が第18回コロキウム構造形態の解析と創生2023若手優秀賞を受賞した。この工法は、金子が学生時代から構想、検証を繰り返し、現在ではバージョン3までアップデートされている。こうした新たな建築工法の開発をはじめ、クリエイターの展示制作のサポートなどを手掛ける立場から、デジタルファブリケーションの知見を生かして「より簡易に、よりわかりやすく」建築の技術を広めていきたいと金子は考えている。その際、大事なのはファンタジーとリアルの相反する要素だと言う。言葉の真意について、昨今の活動を絡めて話を聞いた。

取材、執筆:小泉悠莉亜

「もののつくり方」をもっと広めたい

———設計事務所の取締役を務める傍ら、学生時代から継続している金子さんのプライベートワークに焦点を当ててお話をお聞かせください。その内容は、建築のより根本的な部分に対してのアプローチだとお伺いしています。

金子:そうですね。建築の構造についての知見を活かして、建築に限らずものが成立する仕組みやつくり方を考えながら作品を発表するほか、作家のアイディアを拡張させる設計の同伴者として活動しています。

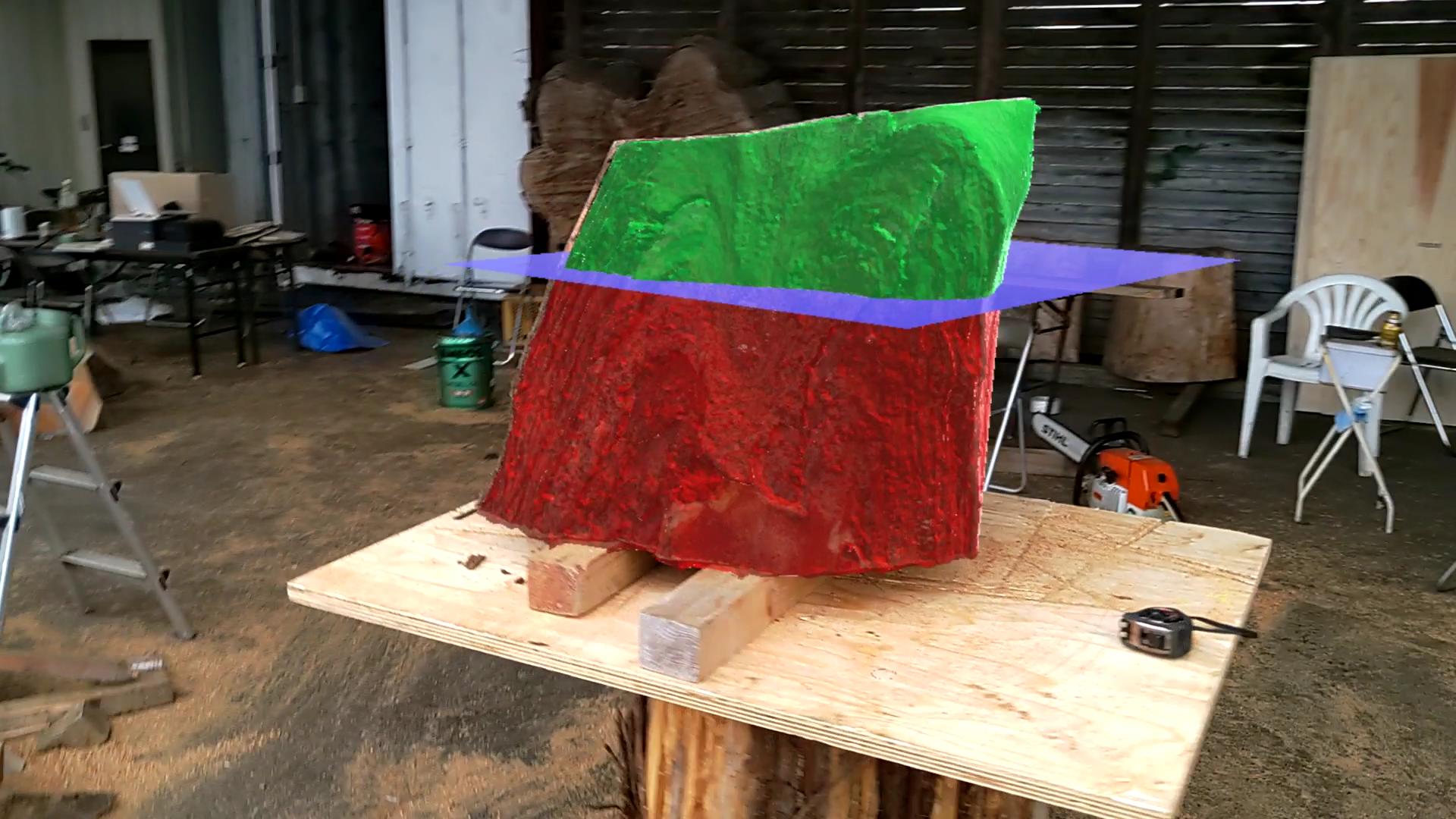

株式会社ADXとの共同制作〈voronoi wood AR〉。MR技術を用いた木材加工により、複雑な形状の家具の実装を提案した。

———いわゆる伝統工法に軸足を置かず、デジタルファブリケーションの知見を活用する点も金子さんのプライベートワークの特性です。

金子:デジタルを使って世の中にある既存工法をどのように拡張できるのか、あるいは建築家はどのようにクリエイターの制作をサポートできるのかという2点に個人的な興味があります。特にこれまで職人技といわれてきた技術をより簡易に、より理解しやすくできるよう働きかけていきたいんです。

———建築知識のオープンソース化への貢献とも言えそうですが、金子さん自身がなぜその方向に関心を向けたのかが気になります。建築業界には、ご自身の名前で建築物を建てることに興味が強い方もいらっしゃるかと思いますが。

金子:必要だと思ったから。それが素直な回答です。大きい建築をつくりたいという欲はありません。材料やプロセスを自分が提案するので、あとはその知見を活かして各位が活用してくれたらというのが本心です。

———ご自身の建築は裏方であるというスタンスを徹底していらっしゃいますよね。

金子:そうですね。これまでもアイディアを具現化する以前の段階で「(構想作品を実装する際の)作り方がわからない/思いつかない」といった悩みをもつクリエイターに声をかけられて協業することが多くありました。回数を重ねるうちに、どうすればクリエイター自身が高いクオリティでアウトプットしやすくなるのかを考える機会も増え、専門領域出身だからこそ気づけなかったこと、たとえば簡易化できそうなプロセスや技術などについて考え直す機会を得ました。

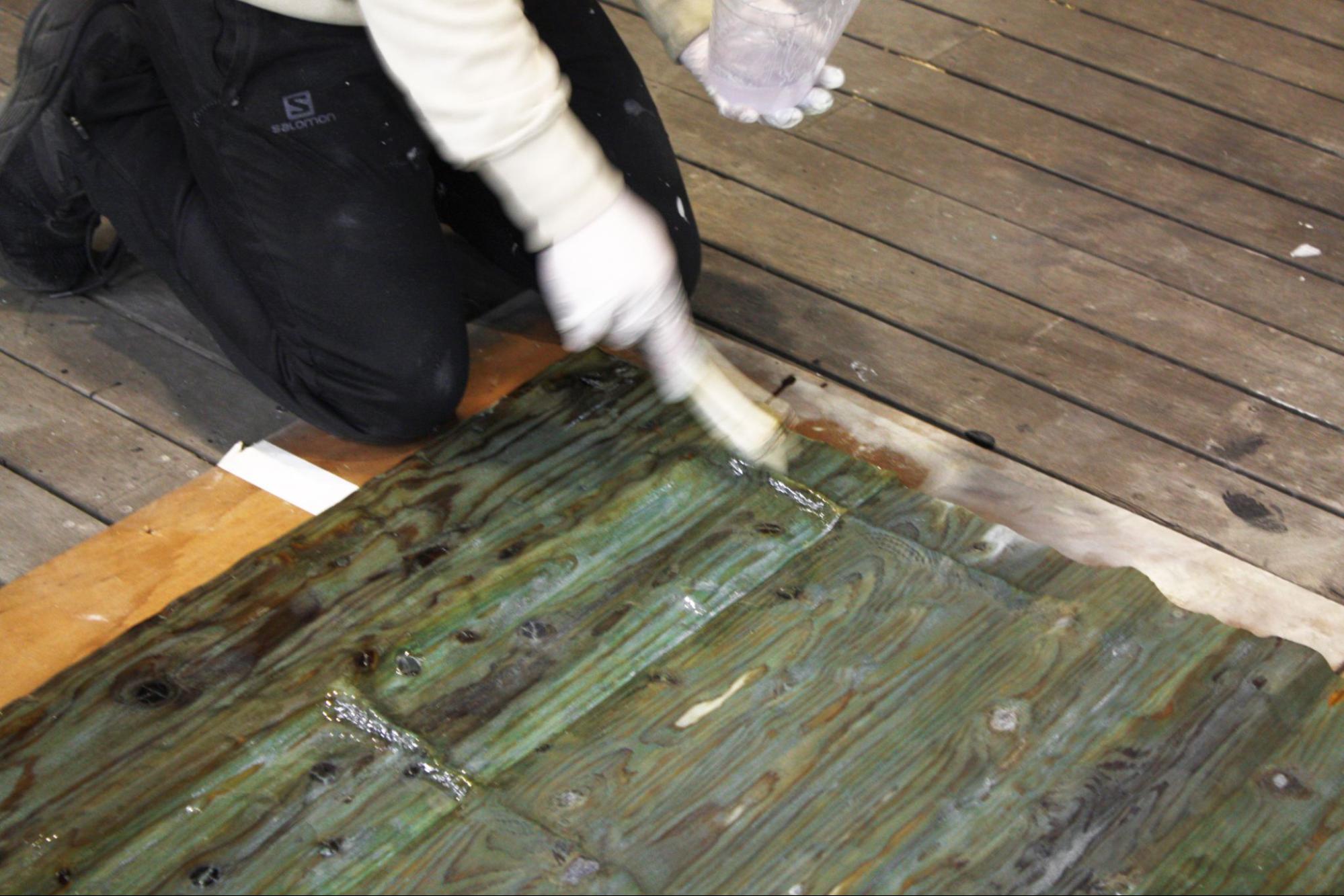

株式会社ADXとの共同制作。建築施工における廃材のコンクリート型枠をアート化するプロジェクト。コンクリートがアルカリ性であることに着目し、BTB溶液を利用した塗料を開発。

———クリエイターがアウトプットを具現化するための知識や知恵を備えていれば作品の見せ方や完成度、質が底上げされる可能性があるということでしょうか。

金子:そう思います。いまではアーティストや別のジャンルのアーティストのプレゼンテーションに対して、「自分だったら〇〇の素材をもっと使うだろうな」、「この発想を別の素材で作ってみたらもっと面白くなっただろうな」という視点で見ることが自然になりました。

ポストテンション工法をアップデートした「桶箱工法」

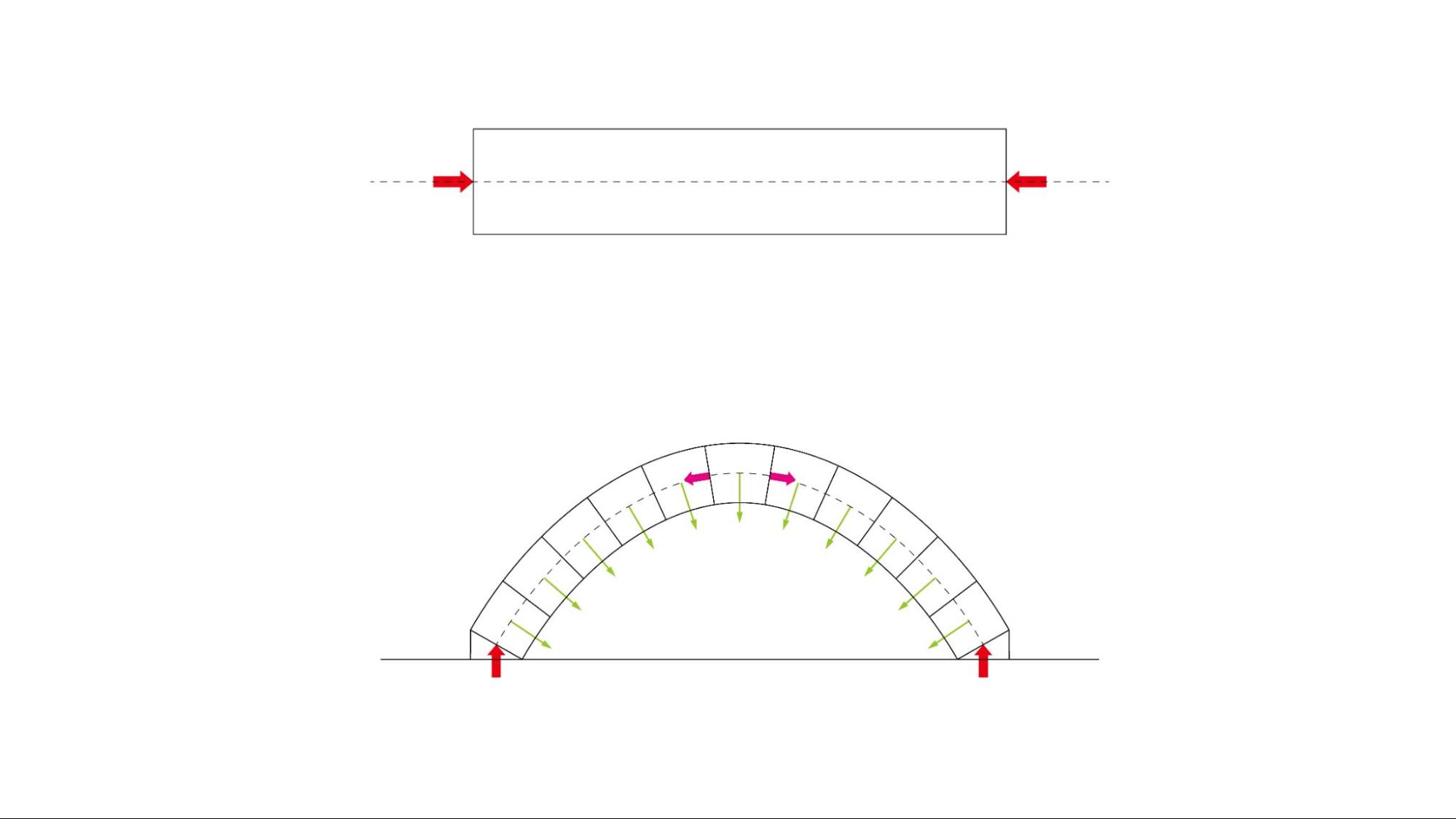

ポストテンション工法の図解。 一体物に対して1軸方向のプレストレスを与え、引張応力に対する強度を上げる仕組み。

———さて金子さんはクリエイターの制作サポートのほかに、ご自身で新たな建築工法の応用開発にも力を入れていらっしゃいます。2025年、金子さんが発表した新しい建築工法「桶箱工法」は第18回コロキウム構造形態の解析と創生2023最優秀賞を受賞しました。風呂桶に着想を得てポストテンション工法をアップデートしたこの工法について詳しく教えていただけますか。

金子:桶箱工法は、ちょうど3年ほど前から構想をはじめた建築の構造提案です。桶や樽のように、複数の板を外から締め上げて成立する構造体の場合、平面幾何だけではなく立体的な自由曲線も描けるのではないか? そんな問いからはじまりました。

金子:端的に言えば、ポストテンション工法と建築の組積造を複合した工法で、構造体の内部を貫通するテンション部材を締めることで特定の形状を実現します。ポストテンション工法には大きく2種類あり、ひとつはコンクリートを圧縮することで強度を上げてゆくもの、もうひとつは複数の物体に対してテンションを与えて一体化するもの。フォーカスしたのは後者です。複数のオブジェクトに対して張力を与えることで構造的な強度を増してゆく桶箱工法では、従来のポストテンション工法の制約を突破することを目指しました。

———従来のポストテンション工法は、アーチや円など力をかけやすい形状に限定して採用されてきました。

金子:強度を上げずらい構造を避けていたのでしょう。しかし桶箱工法の場合、ポストテンション工法の考えをベースにしながらも、より自由な形状を扱うことを可能にしました。2025年現在、改良を重ねてバージョン3までアップデートしています。

———バージョン1からバージョン3までのアップデートの内容を教えていただけますか。

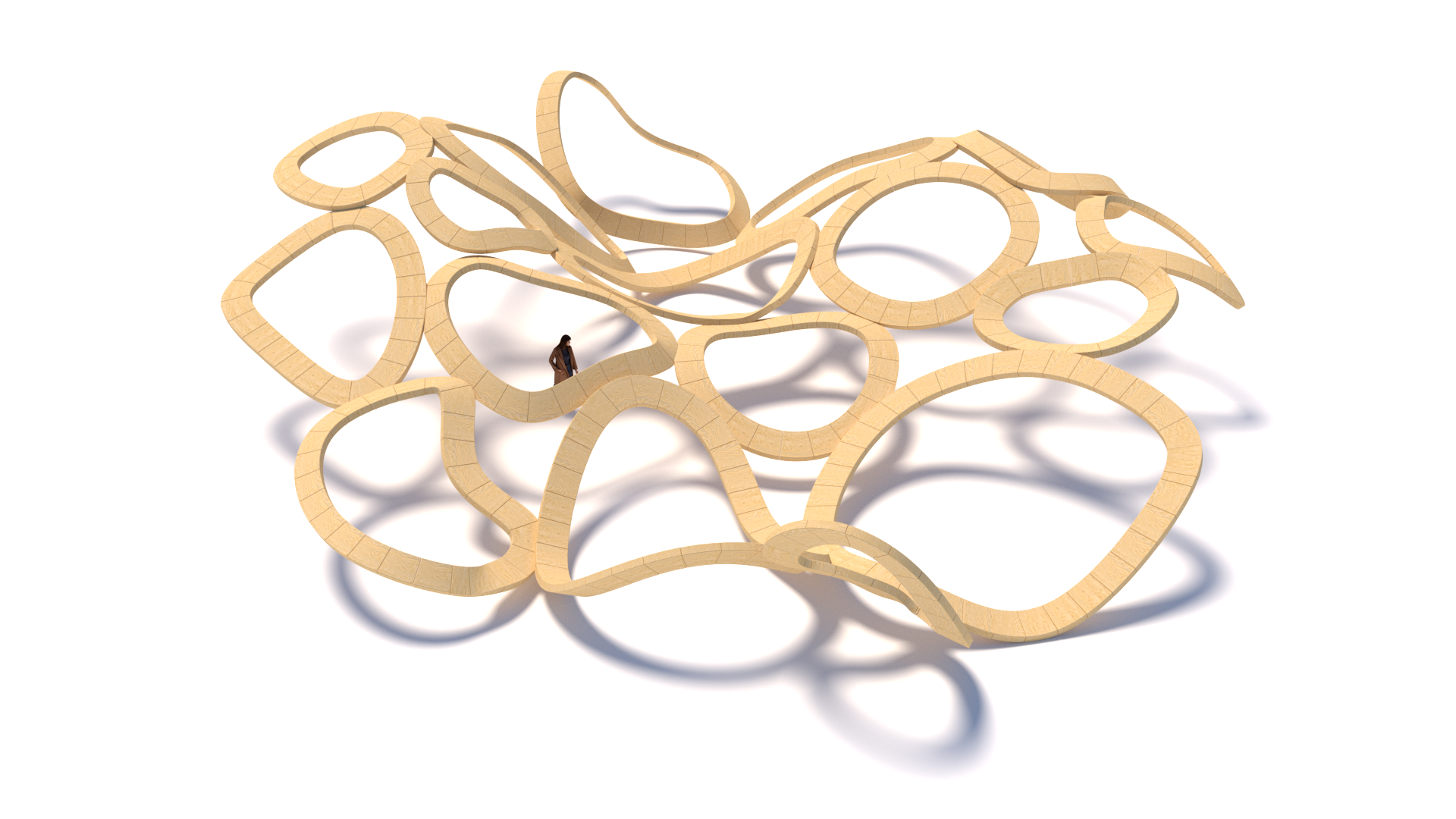

金子:大前提として、桶箱工法の考え方は全てに適用されています。変更点は、実装できる形状です。バージョン1は横から見るとサイン波のような波状、真上から見ると円形の構造体で、バージョン2では横から見ても真上から見てもぐにゃぐにゃとした形状をつくることが可能になり、バージョン3ではバージョン2でつくったパーツを複数連結して、ひとつの構成体としてシェアラブルに展開できるようになりました。

———1年に1回アップデートをされている計算になります。スムーズな応用展開に見受けられますが、ボトルネックはなかったのでしょうか。

金子:バージョン1からバージョン2への展開にはかなり苦心しました。バージョン1の実装はあんまり何も考えずに作っていたと言いますか、構造的な工夫もなく手を動かしたら完成していました。バージョン2はそうはいかず、形を制御するルールや形状を確定させる方法を力学的に計算する必要に迫られましたし、それ自体も新規性のある力学を目指さなくてはいけませんでした。上から見た時の形状がランダムな自由形になるだけで難易度が爆上がりした印象です。

———新規性のある力学という点について、詳しくお伺いしたいです。

金子:桶箱工法のバージョン1、バージョン2はどちらも5〜60枚のパネル板をテンションで連結しているんですが、それらをどういった向きにするのかで強度が変動するんです。地面に対して垂直にするのか並行にするのか、45度傾けるのか。さらに部位ごとにかかる力の圧も様々でしたので、特定のパーツにおけるひとつひとつの最適な面の傾きを探るのにいちばん骨を折りました。

翻ってバージョン3のように複数の構造体を連結させると、構造体の成立は意外に簡単で、単体で変な構造物を作る方がよほど難易度は高かったです。

———現在構想されているバージョン4ではどのような形状を計画されていますか。

金子:構造体が大きくなればなるほどつくりやすくなることに対して、逆のアプローチで切り込んでいきたいと考えています。要するに、ひとつひとつの構造物が複雑で自由な形状を担保しながらも、全体的に見れば建築物として成立するようなものです。

環境に完全依存する「建築物」というファンタジーへ

———桶箱工法を検証する段階で生まれた、もうひとつの建築概念があると聞いています。

金子:“Environmental Structures”ですね。基本的には桶箱工法と同じ考え方です。ただし構造を成立させる力の発生源が異なります。

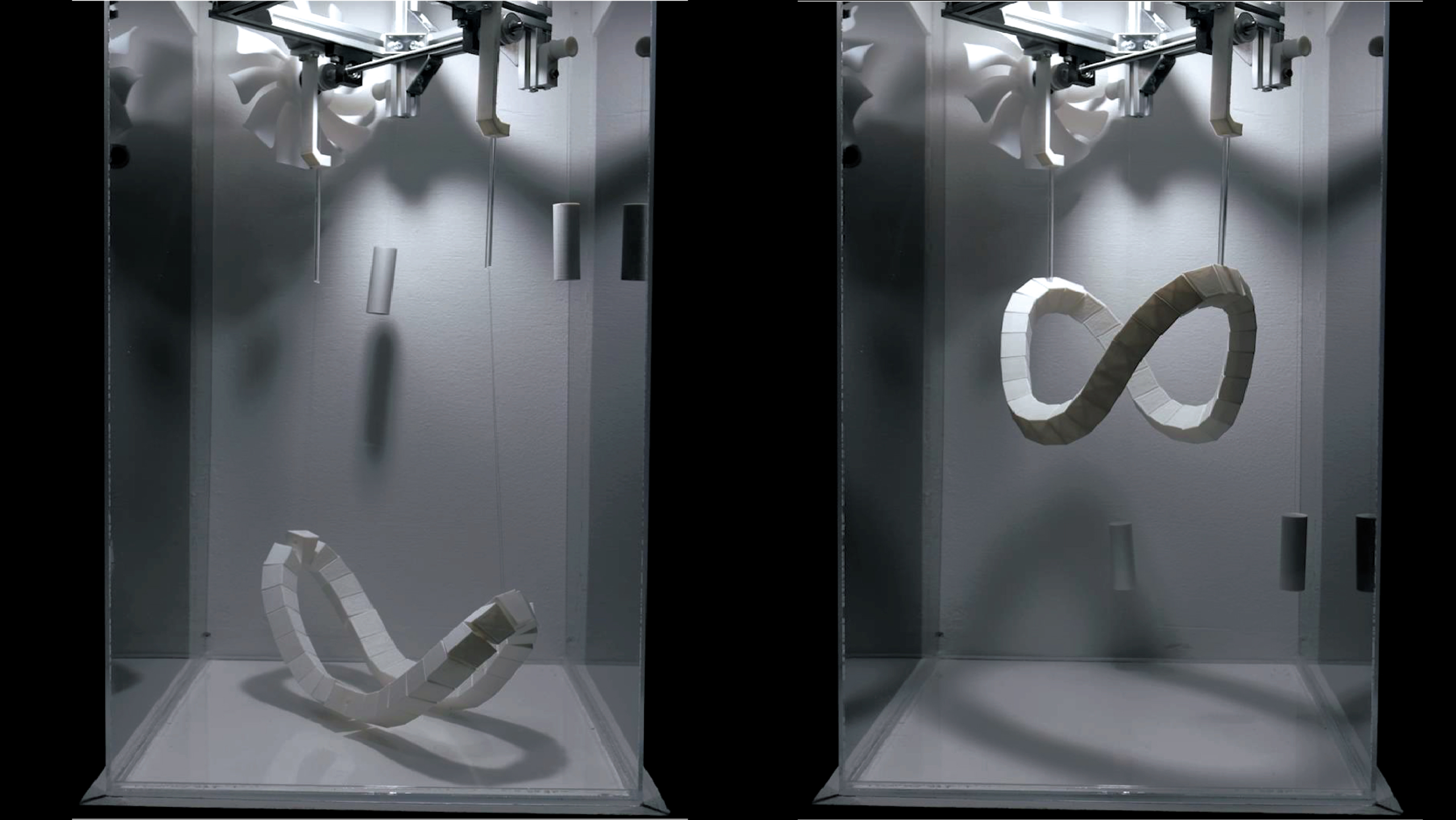

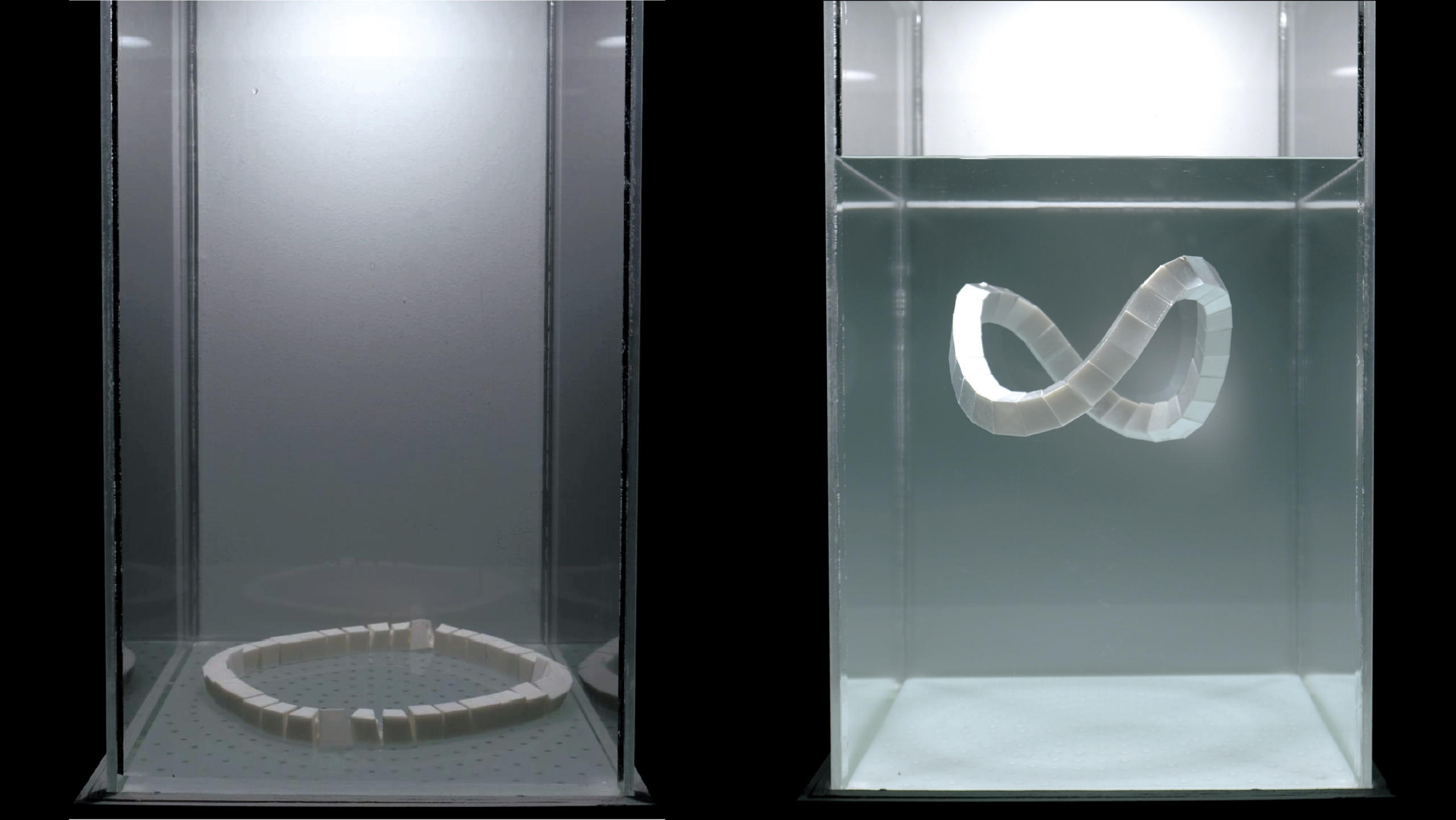

〈wind bridge〉風力を利用したポストテンション工法、風が吹くと風力により形状が成立する。

〈wind bridge〉浮力を利用したポストテンション工法、水深が上がると浮力により形状が成立する。

———地球上に建造された建築物は、基本的に重力を力の発生源としますね。

金子:そうです。要は地平線に対して垂直な力が働くという大前提のもと、地球上のあらゆる建築物は成立しています。その意味で、現存する建築物は建造先の土地の環境条件に左右されず全て同質だと言えます。

けれども砂漠なのか、森なのか、あるいは水中なのか、建造先の環境要因を取り込んだ、風土特有の力学に支えられた建造物があってもいいはずだと僕は考えています。今でももちろん居住先の環境への配慮や意識はあり、この条件をもとに設計がされています。しかし、それ以上の価値にはなり得ません。それを考えた時に、特定の環境が持つエネルギーの力によって建築物や建造物を成立させることはできないのか? という問いが、“Environmental Structures”の出発点です。

———世間的にもヴァナキュラー建築に関する意識が高まっていますが、それに関連する考え方なのでしょうか。

金子:そうとも言えます。ただヴァナキュラーであることにどれだけの意味があるのかは実際のところよくわかりません。“Environmental Structures”が成立したとして、果たしてどれだけのメリットがあるのかはあまり考えたことはありませんでした。ただ建築のあり方として良さそうである、というふわっとした妄想を描いているだけというのが正直なところです。

成立させるにしても、人間の直感から外れた力学が働くでしょう。重力以外のものってエネルギーとしてあまり等価ではありませんし、地球上では重力以上に身近に感じる力はありませんから。それに対して自然環境がもつエネルギーは人にとって直感的じゃない力学や動きをすることが多い。そういったものを利用した構造物を通じて自然環境の力を可視化するというか、体験する仕掛けとする。必ずしも建築物である必要はなく、造形物としてその土地がもつポテンシャルを垣間見られると面白そうだなという予感だけがあります。

株式会社ADXとの共同制作〈生と化の表在〉。建築施工における廃材のコンクリート型枠をアート化するプロジェクト。

コンクリートがアルカリ性であることに着目し、BTB溶液を利用した塗料を開発。

Photo : Yikin Hyo

———クマ財団の成果発表の際、該当モデルのイメージを発表してくださいましたが、人が出入りするようなスケールになるにつれて、どこかファンタジーめいてゆくのでしょうか。

金子:自分にとってファンタジーとリアルはどちらもすごく大事な要素です。“Environmental Structures”のリアリティをギリギリ担保してくれているのが桶箱工法で、“Environmental Structures”は僕にとってファンタジーを担保してくれるもの。現実世界でどうするかについてはあまり突き詰めてはいません。

ある意味、“Environmental Structures”というファンタジーをすこしでもリアルに近づけるために他の作品を作っているのかもしれません。

そもそもこの構想は自分の力だけでは手に追えないくらい壮大なことを言っている直感が当初からあったんです。きっと自分の知識や技術以上の技術革新が起きなければ実現できない。常に世界中で生まれている新しい潮流や発見に期待しながら、いつか“Environmental Structures”につながっていけばいいとゆっくり構えています。