インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.72 東 弘一郎「生きた(パブリック)アートをつくるために」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

Koichiro Azuma|東 弘一郎

大地の芸術祭で発表された巨大重機アート〈人間エンジン〉を生み出した東弘一郎は、地域との対話を軸に作品を生み出す。彼にとってパブリックアートとは置物ではなく、記憶や交流を生む「生きた彫刻」であるべきという信念のもとに。地域の声を取り入れ、不要とされれば撤去もいとわない。自転車を原動力に、人々が力を合わせ動かす作品は、身体性と協働の喜びを引き出す第三の鑑賞法にもなる。そう語る東のアーティストとしての態度、パブリックアートへの考え、今後の展開について話を聞いた。

取材、執筆:小泉悠莉亜

地域にとって「不要なアート」への疑問符

廻転する不在

———大地の芸術祭で発表された〈人間エンジン〉や、〈廻転する不在〉をはじめ、東さんはチームでつくる、地域でつくる、対話を重ねることを大事にされています。裏を返せば、作家の存在が特別視される制作プロセスを回避しますが、その理由からお聞かせいただけますか。

東:そうですね、そもそもにおいて僕が手がけるパブリックアートはただの置物ではなく、「その土地で設置させてもらう」ことが前提の命題です。その時点で、作品の背景には地域の人たちの存在が混じっているんです。「生きた彫刻と化石」という言い回しをよくするんですが、街中にあるブロンズの人物像とかはまさに化石だと思っています。10年後も20年後も変わらずに存在するけれども、それを起点になにかが起きるわけではないように感じます。

けれどもある作品がそこに存在することで、地域の人の記憶の集積地になったり、定期的に催しの起点になったりするならば、その作品は、「生きた彫刻」たり得る。その土地で暮らす方々との関わりや対話なくしてそれは作れません。化石をつくること———押し付ける行為になるならばそもそも要らないとさえ僕は思うんです。あるいは対話を重ねるなかで「これは要らないね」と結論されたら、それはそれで別にいいんです。アートを置きつづけることが目的ではありませんから。

———どこまでいっても、パブリックのアート作品とは、設置する土地と人との結びつきありきであると。

東:はい。パブリックアートというのは、地域の人と関わりながら、その地域にあるべき必然性があって、長く愛されてゆくべきものなんです。「長く愛されるために作る」の問いを掘り下げると、それは地域の人との関わりがすごく大事になってくるわけです。見てくれがかっこよければ十分だろう、というような言説はちょっと違うのかなと思いますね。

———以前、東さんが「作家先生ではありたくない」とおっしゃっていたのが印象的でした。

東:いわゆる作家と鑑賞者の生きている世界に隔たりをつくって、その落差を意図して見せようとする展示やスタンスとは距離を取りたいんです。作家には世界が特別に見えていて、鑑賞者にはそれが還元されないという類の態度ですね。

そもそも地域で要らなくなった自転車を集めるところからスタートした僕の制作プロセス自体、そういった発想とは根本的に逆行しているように思います。「これこれこういうことがやりたいんです、協力してくれませんか」と自分の足をつかってひとりひとりに頭を下げてお願いする行為は、いわば地産地消と言いますか……。

———協業が絶対的なベースにありますよね。はじまりだけでなく、制作のプロセスにおいても積極的に地域の方々の意見を採用される点が興味深いです。民主的であるほど、作品のコアコンセプトがぶれる心配などはありませんか。

東:鳥の目、虫の目という表現を参照すると、僕にとって大事なのは虫の目なんです。要はいちばんローカルなところにいる方々の視点や声を重視すべきだと。アーティストとしての肩書きから入るのではなく、同じ人間同士、同じことに向かって考えてゆくのが大事で、僕はあくまでもアイディアをぽろっと最初に小さく置くだけの役割なんですよと。そういうことをわかっていただけるような立ち回りは意識しています。

その態度を前提として、いただいた意見に関してもなんでも採用するわけではなく、納得できた場合にはどんどん採り入れていく感じです。〈人間エンジン〉の、遊具のような黄色を決めたのも地域の職人さんですね。作品のモチーフである除雪車もメーカーによっていろいろな黄色があるんですけれども、そのなかからいちばん映えると十日町の塗装職人さんが紹介してくださって。大正解でしたね。実際にこの色が採用されたことで、職人さんにとっても、自分の知識と選択が作品に生きたという喜びがひとつある(「俺が塗装のコーディネートをしたんだ!」)ので、その声や輪によって生まれた有機的な関係性を持って、いろんな方々が手伝ってくださるきっかけになったと思います。

大きいはすごい、大きいを駆動させようとする団結の力はもっとすごい

人間エンジン

———〈人間エンジン〉は全長8メートルもある巨大重機で、この大きさがまず圧巻ですよね。

東:まずもって大きい作品って面白いって思うんです(笑)。その上で、僕の作品を構成する最小要素の自転車は一台、幅2メートル、高さ1メートル、奥行き70センチですから。必然的に作品はでかくなりますよね。

で、でかい作品の魅力というのは見上げるですとか、圧倒される点にあるわけですけれども、〈人間エンジン〉においてはこのデカさによって街を守っているんですよね。豪雪地帯に暮らす人々にとって、死活問題である道路の降雪問題を素早くパワーで解消してくれる地域のヒーロー的な側面がある。この何十トンもある、通常はエンジンで動かすものを人力で動かすとなれば、一人で動かせないことは間違いない。そうは言っても、何人掛かりになるのかの想像もつかない。そうなると地域の人たちを「俺も力を貸さなきゃ作品が動かないぞ」って思わせる理由になるし、力を合わせていざ作品が前進した時の達成感も極まる。大きさのパワーが、ひとりひとりに働きかけたし、なにかを掻き立てたってことはあるんじゃないでしょうか。これが半分のサイズだったら、果たしてみなさん協力してくれたのかなと、たまに想像することもあります(笑)。

人間エンジン

———東さんの制作の原点に立ち返ると、いわゆるキネティック・アート(動く美術作品または動くように見える美術作品のこと。アニメーションや動画は含まない)への関心があったとお伺いしましたが、この分野において、人を動力にする作品はあまり多くはない印象があります。

東:まさにそうですね。世に言うキネティック・アートの多くは、風やモーターで動くもので、シンプルな動きの面白さや意外性に帰結することがままあるような気がします。

それに対して、人間が原動力であること、言ってしまえば、作品を通じて体を動かす面白さがあるものは、鑑賞のレベルがひとつ上がると考えているんです。受動的に「見る・聞く」に加えて、足で重さを感じながらペダルを漕ぐという、フィジカル的な行動を経由したものというのは。自転車はだいたいの人が漕げますし、漕ぐ動きについては子供も大人も直観的に理解できるシンプルな動きであることも、第三の鑑賞法の要素になりやすかったように思います。

———東さんの作品の変化とオーバーラップする要素もありそうですね。初期作品では自転車の造形をモチーフとして扱っていましたが、昨今では動きをとらえるために、必ずしも自転車を用いないケースも登場しました。

東:自分自身の自転車の捉え方が変わってきているんです。学部生の頃に制作した〈自転転転転転車〉は、自転車をほぼシルエットとしてしか見ていませんが、いつの間にか、自転車とは車輪が組み合わさったもの、回転を人間から取り出す装置、あるいは人間の力を変換する装置という認識になっていきました。自転車への理解度が上がってきたところがあって、だからこそ作品のモチーフとしてつかい続けているのかもしれませんね。噛めば噛むほど美味いじゃないですけれども。

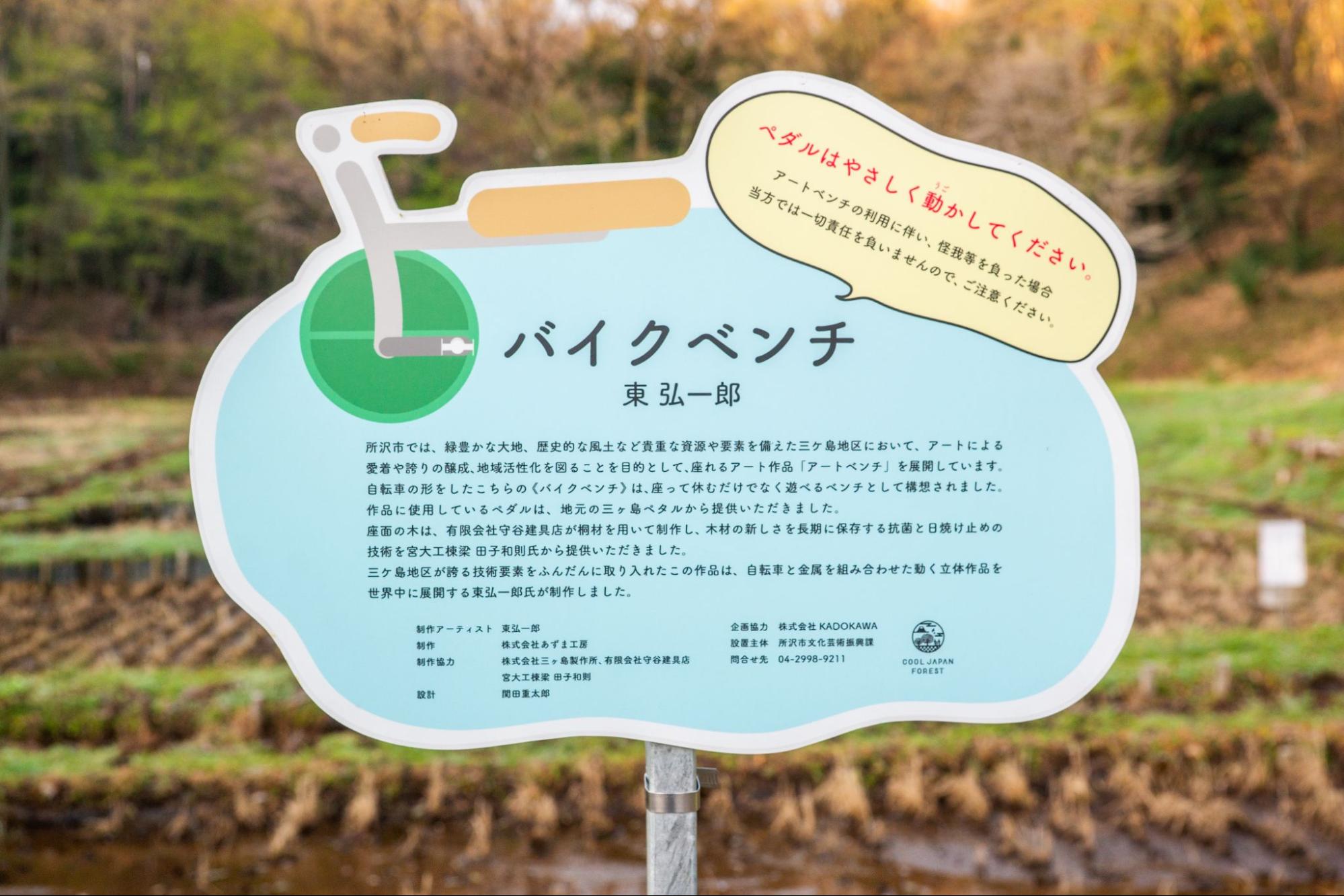

茶畑のサイクリスト

———ペダルだけを作品にあしらった〈バイクベンチ〉、プロペラを回す〈茶畑のサイクリスト〉などがその一例ですね。解像度が上がった結果、いろんなものに転用しても作品にとってエッセンシャルな部分は盤石であると。

東:そう言えると思います。実は来年からアメリカで作品制作研究ができるかもしれないんです。勤めている筑波大学の若手教育の研究の一環で。そのプロポーザルで提案したのが、〈ロンゲストバイク〉です。これはですね、とにかく人がたくさん乗って漕ぐ超絶に長い自転車なんですけれども。いわゆるタンデム自転車で、60人乗りのジャンボジェット機のサイズの作品です。自転車をつかった街づくりをしているポートランドで、タンデム(=協力)の理解度が、恋人、家族、友人、ご近所さんと拡大していったときにどうなるんだろう?と想像して生まれた作品です。

———機械化、デジタル化が猛烈に進む時代に逆行するかのような、人力の逆襲ですね(笑)。

東:まさに。本当にできるのかすらわかりませんが、数年単位の時間をかけてやりきりたいですね。非合理と言えば非合理かもしれませんが、お金が多少かかっても、時間がかかっても、こうやって人の力を結集させて、人と関わってつくるほうが、完成した時の喜びを分かち合えるレベルが違うなと思うんです。会社の社長としては失格かもしれませんが(笑)、いちアーティストとしては、そういう方向性であることが重要だと思いますね。

———速報ですが、アメリカでの滞在制作が決まったそうですね。おめでとうございます!

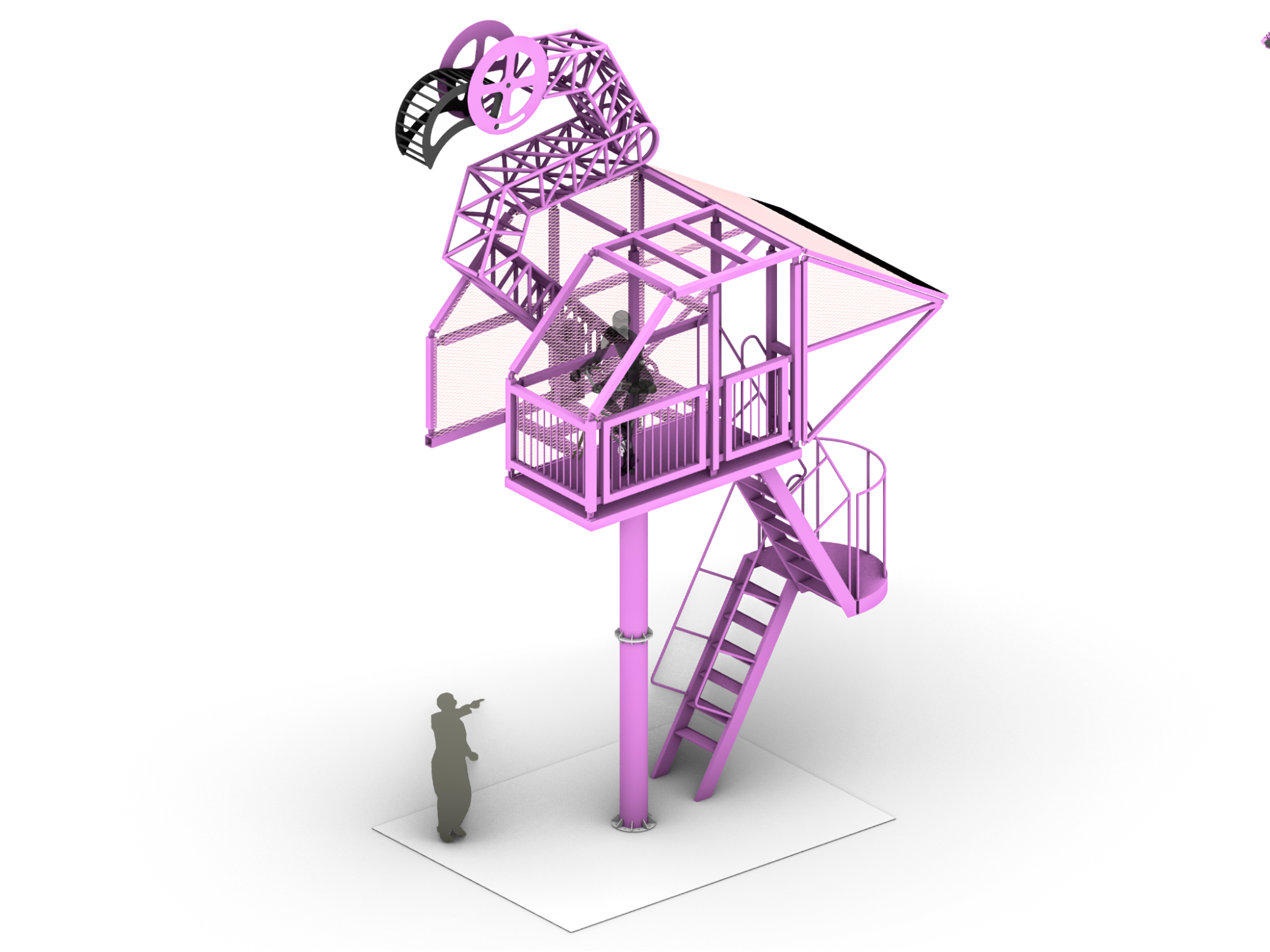

東:そうなんです。マイアミビーチ市の公募で勝ち取ったもので、<The Flamingo Machine>と名付けた作品です。マイアミビーチに設置される巨大なフラミンゴ形の体験型作品で、人間が乗って自転車を漕いで動かす仕組みは活かしつつ、地域のランドマークとなるような可愛げなシルエットを採用してみました。

重機である“クレーン”が鳥の名前に由来することから、「もしフラミンゴという重機が存在したらどうだろう?」との連想ゲームから生まれた作品です。

2026年、アメリカ合衆国マイアミビーチ市に設置予定の〈The Flamingo Machine〉。

———日本を飛び出し、アメリカサイズの巨大作品が誕生するのですね。現地での制作を経て、作品の根幹がどのように変貌してゆくのか楽しみにしています。