インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.73 中澤 ふくみ「線によって追求される新たな身体性」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

Fukumi Nakazawa|中澤 ふくみ

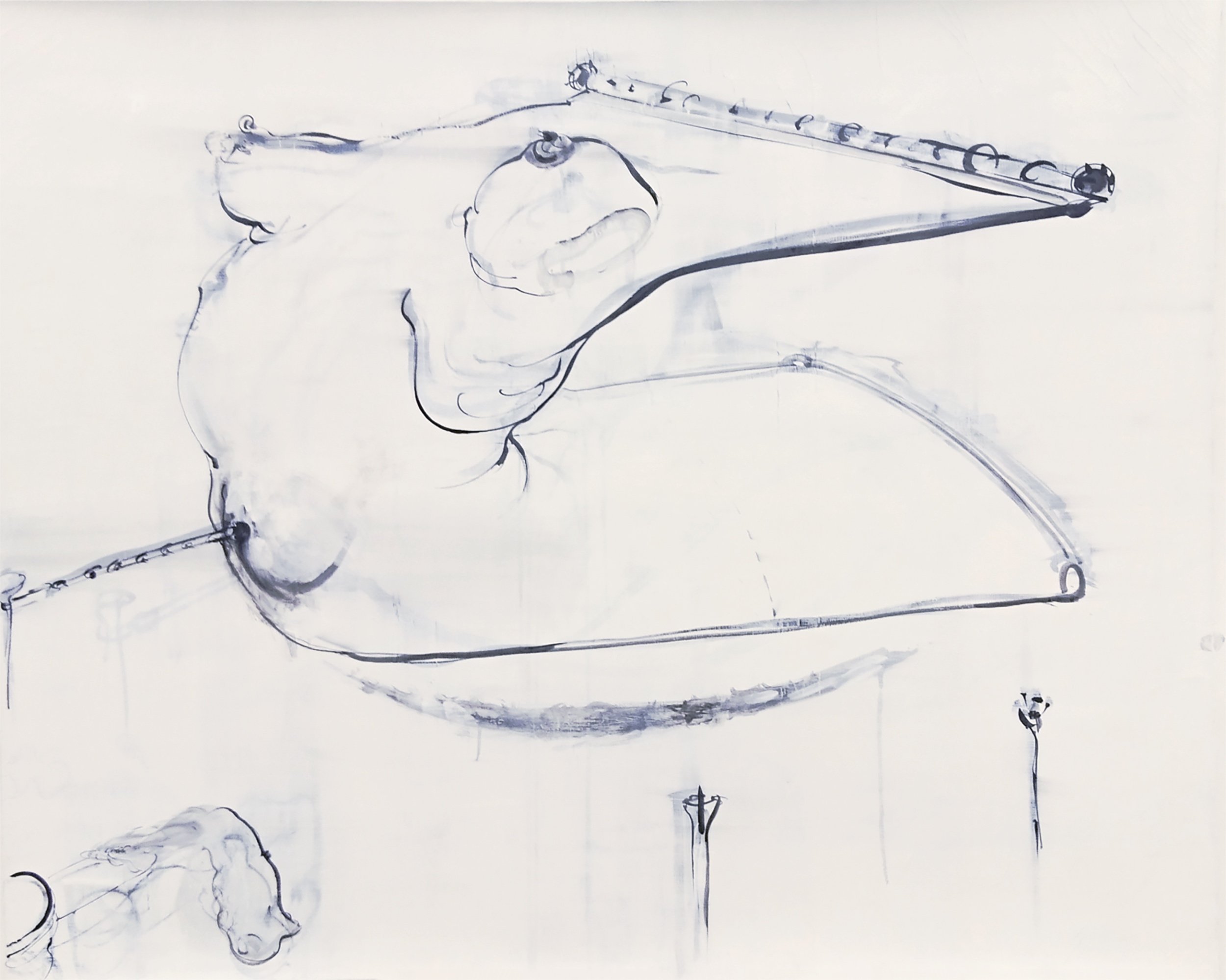

中澤ふくみは線によるドローイング表現を平面やアニメーションによって追求する作家だ。そのストレンジな人体は、人とモノの境界線上にある新しい身体を表現している。2024年の個展を経て、さらに活動を展開しようとしているタイミングで話を聞いた。

聞き手:塚田優

ドローイングからアニメーションへ

———中澤さんは人間の身体の境界を探るようなアニメーションやドローイングが特徴的です。現在の作風に至るまでの変遷をお話いただけますでしょうか。

中澤:もともと絵を描くのは好きだったので美術大学に進学しました。そこで油絵を描いていたんですが、いろいろと試しているうちに色を使っていることに違和感を覚え始めたんです。見る人に対して良く見えるよう色を選択している気がして、嘘をついているふうに思えてきたんですね。私はヌードデッサン部に所属していたんですが、クロッキーが好きだったということもあって、墨一色で線を描きたいなと思ったんです。なのでまずは、筆でいろんな人や群像を描いていくということろから始めました。

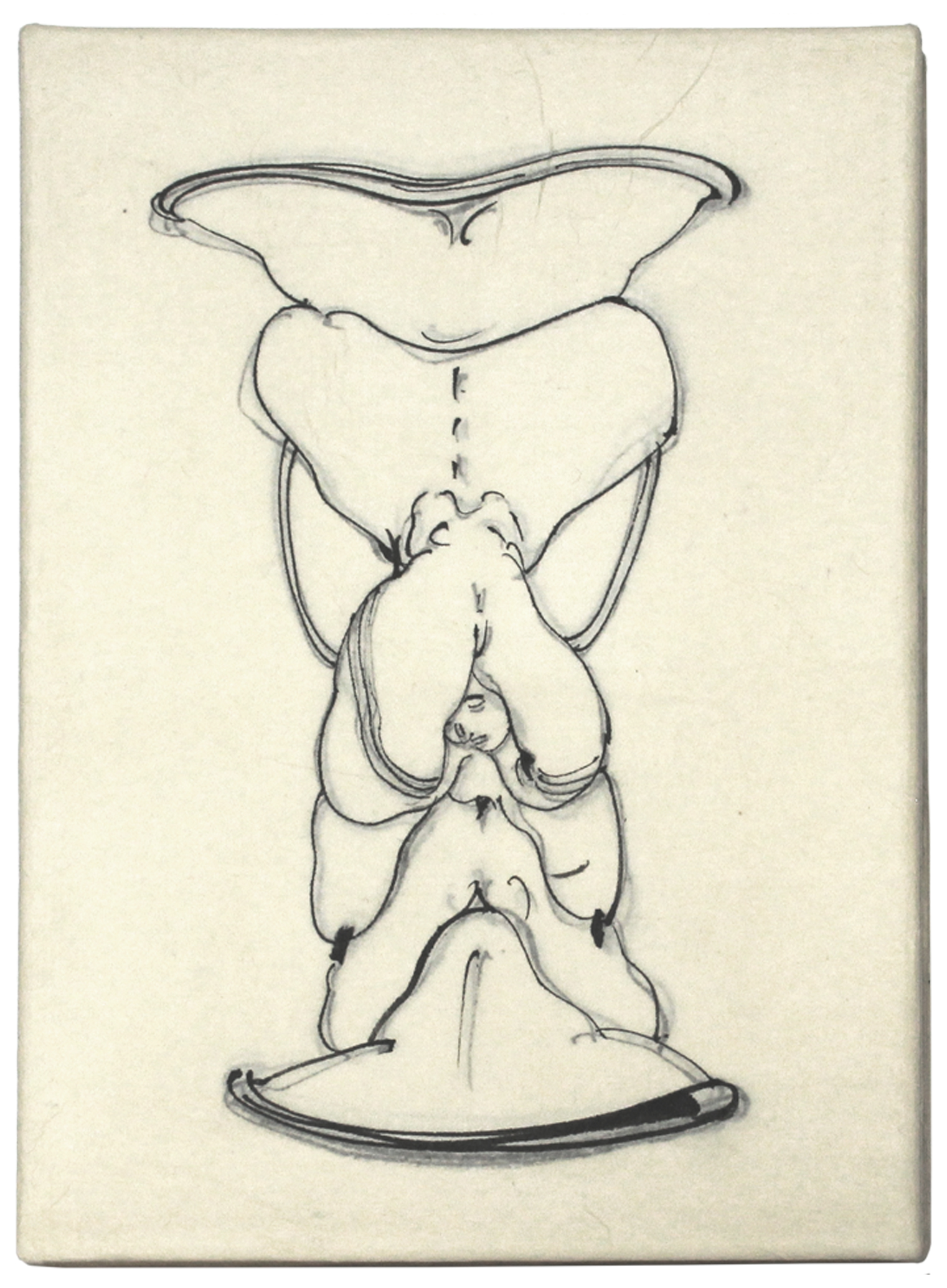

ただそれも続けていると人間を描くのに飽きてきて、いろんな人間の描き方をするようになったんですね。そこで線を省略したりいろんな方法をやってみた時に、人間に見えるけど人間じゃないみたいな形に魅力を覚えると同時に、道具など人が使う物に人間の輪郭線が含まれることに気づいたんです。こうしたことをきっかけに、人とモノがどんどんつながっていくようなドローイングを制作するようになりました。

———ではそこから、どのような発想でアニメーションに展開したのですか?

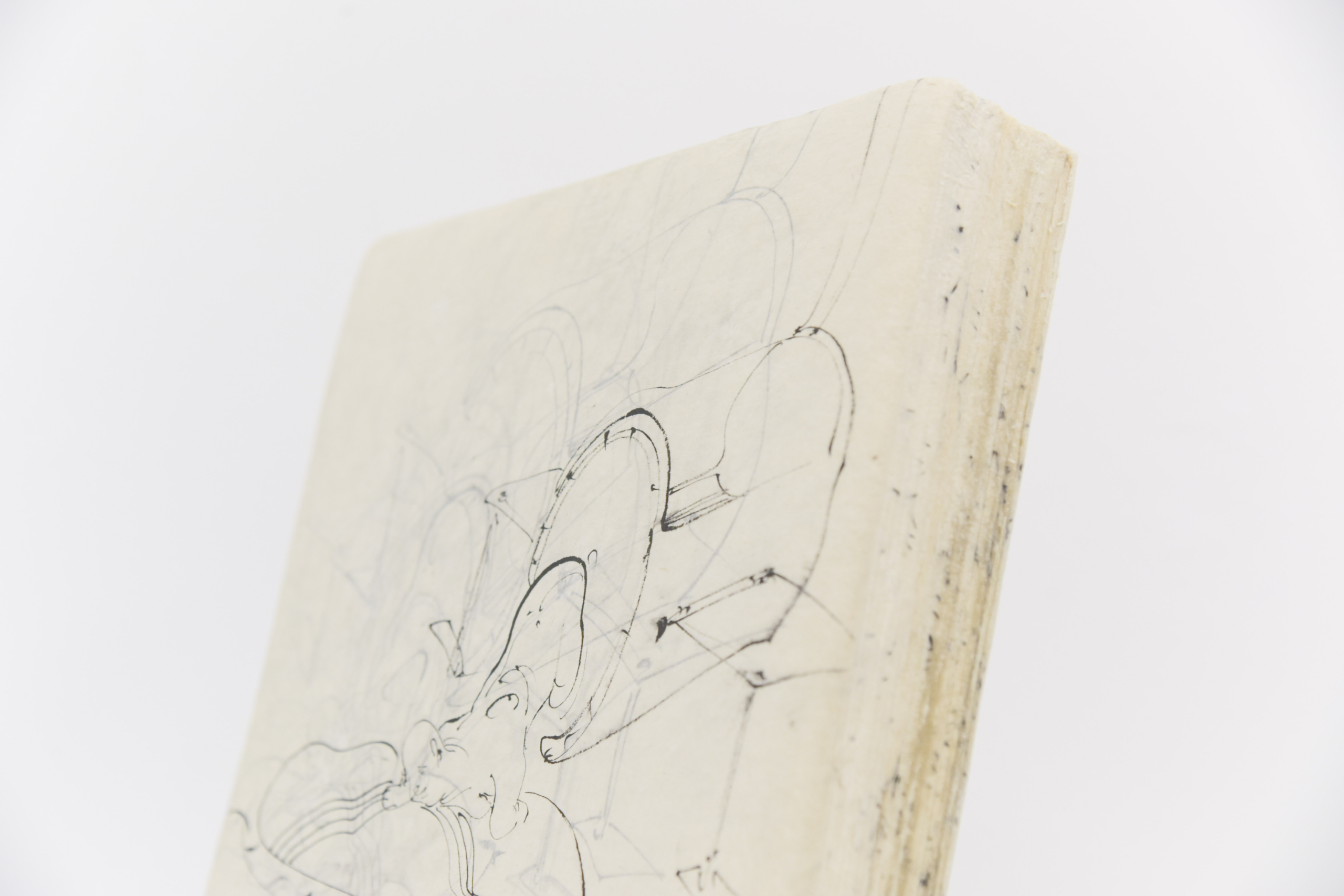

中澤:平面作品の延長でアニメーションに行きついたという感じです。白亜地の支持体に当時は描いていたんですが、墨で描いて、また白亜をその上から塗ってなんとなく残像が見える状態というか、レイヤーになるように描き進めていたんですね。それを別の素材で出来ないかなと思ったときに、和紙だったら薄くて重ねたときに透けるから良いんじゃないかと思ったんです。

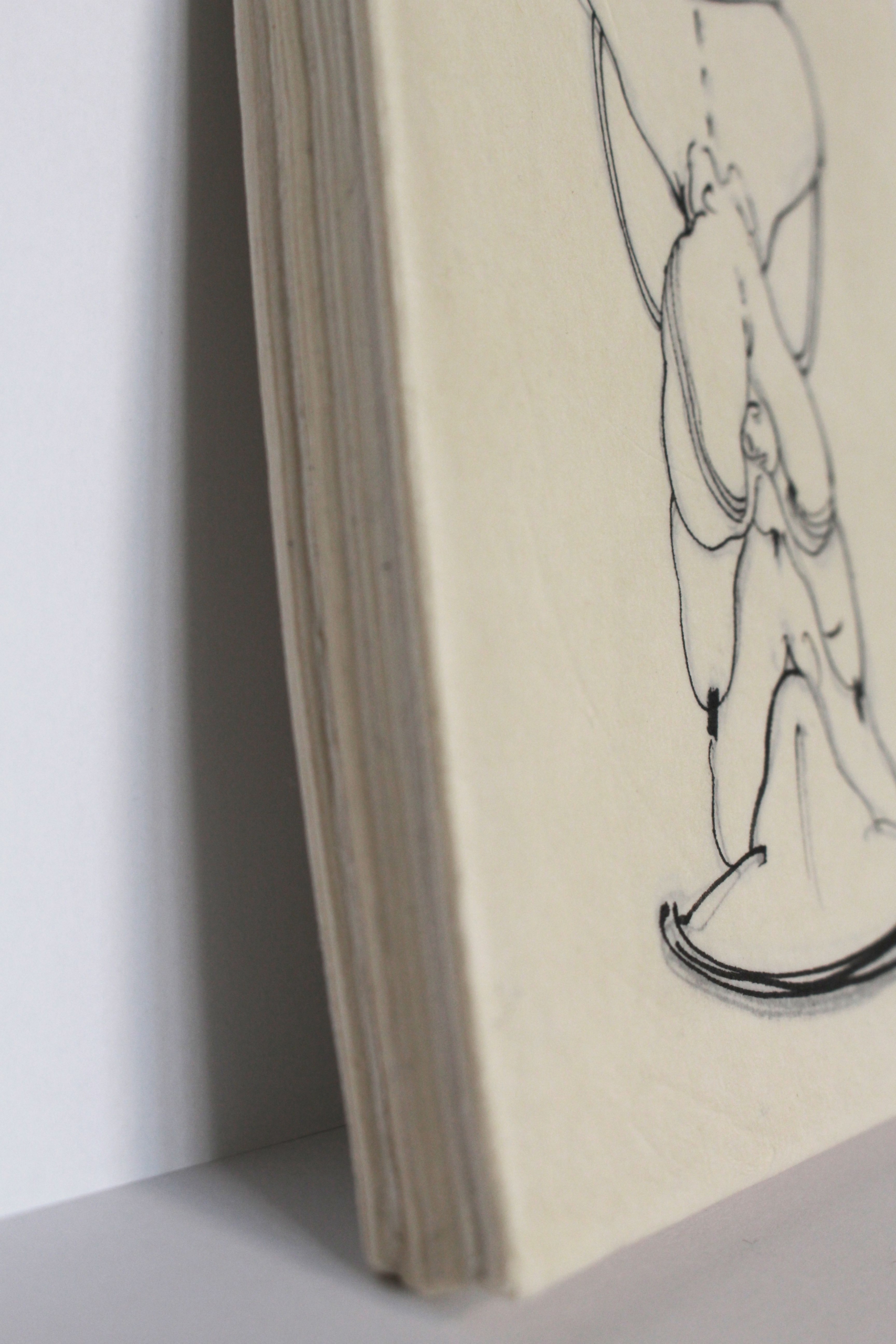

そこで500枚の和紙にいろんな位置で人間を描くことにしました。ちゃんと残せるように中性糊で貼り付けて、固めようと思いました。平面作品だけど、それだけの枚数があると物体として存在感が出るんですね。

中澤:その制作過程で、固める前にとりあえず写真を1枚ずつ撮っていたら「これはもしかしてアニメーションになるかも」と直観し、絵がつながるように並べ変えたのがアニメーションにするきっかけになりました。やってみたら手ごたえもあったので、継続しているという感じです。

アニメーションとか映像、つまり動いてるものって、それだけで受け入れやすいところがあります。なにかよくわからないものが三次元的に、物理法則を持って動いてるとなぜかリアルに見えてくるんです。観てくれた人のコメントで興味深かったのは「痛み」を感じるという感想でした。3Dで作り込んでいるわけでもないですし、線だけなのにそういうふうに感じるのは、自分の体に置き換えられる「余白」があるからなのかなと思っています。

最初はアニメーションの作り方を知らなかったので、パラパラ漫画みたいにちょっとずつずらして描いていってたんですが、最近は自分が表現したい動きをすぐに確認できるiPadを使って、動きをしっかり確認しながら作ることもあります。

絵画とアニメーション

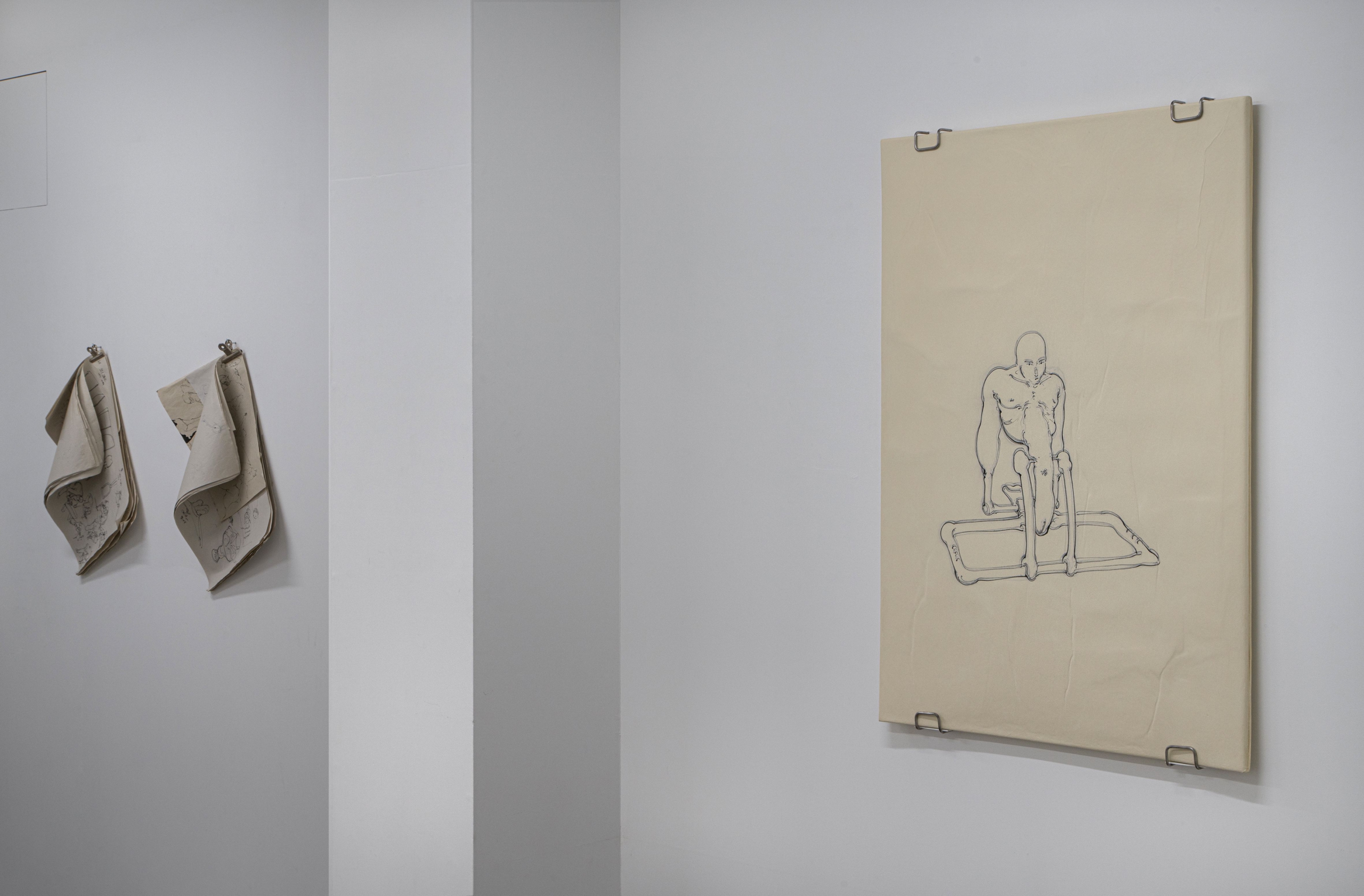

———昨年は「biscuit gallery」で個展「補の分身」を開催されました。どのような展示だったか教えてください。

中澤:この展示では、元々杖やカツラといった王族・貴族階級を現わす道具、メガネといった知識があることを示す道具に共通する象徴的権力性をモチーフに、3つの平面作品を制作しました。それらは身体機能に加えてさらに人間の役割の一部を補う道具であり、人間の延長部分と言われる道具にさらなる意味が付与された象徴的なものだったと考えます。展示ではこれらの作品に加え、映像も並列して設置しました。

中澤:また、絵画の延長として制作している分厚くなった紙の塊の作品を、壁に設置した時にどうなるのかも実験的な試みでした。厚みのある平面作品を壁にぴったり貼り付けられるよう、特製の金具を建築関係の知人にデザインしてもらったんですけど、絵それ自体をそこまで分厚く出来なかったので、結果として強さがあまり感じられないものになってしまいました。絵画はアニメーションと違ってひとつの画面を見るじゃないですか。昔は絵画をやっていたけど、アニメーション制作を通じて意識が変わってしまったところもあるのかなと思いました。絵は動かないので、画面の意識を持つ必要があることを改めて感じました。

「身体」への関心

———中澤さんの作品には独特の造形感覚があると思います。どのような基準で形を作っていくのでしょうか?

中澤:私は線表現にこだわっています。ただ線と言ってもいろんな種類があって、輪郭線だったり、境界線だったり、線の性質も記号的なものからリアルなものまで本当にいろんな種類の線がありますよね。そういった様々な線の意味合いを付与していった結果、独特な形を描くことができると思っているんです。

具体的に言うと、私は自分のスケッチを新しい人間像に近づけるために、描いた線に対する先入観をできるだけ消すようにしています。例えば最初は輪郭線として描いたものを、ワイヤーとして扱うとか、どんどん意味を置き換えていくんです。それで自分が思ってたイメージから出来るだけ離れようとしています。人間の要素となるような線をたまに加えながら、肉体を持った一つの新しい物体となったときに手を止めます。

———その物体には、どこか「身体」を感じさせるところがあります。

中澤:そうですね。身体にはずっと興味があります。人間の形が好きなんですが、でもその人間の身体の限界を超えようと動いてるパフォーマンス、例えば舞踏家の大野一雄さんや、大道芸人のギリヤーク尼ヶ崎さんの表現に感動します。こうした自分にはできない、拡張された人間の新しい動きをアニメーションで描いていきたいと思っています。そういったところですと画家のフランシス・ベーコンにもずっと関心を持っています。

こうした興味をより深めようと、クマ財団の同期でもある花形槙さんとのプロジェクトも構想中です。彼も身体的に拡張された人間について追求しているので、コンセプトを練っています。

展示と上映をめぐって

———展示と映画際それぞれで作品を発表されていますが、どちらのほうがご自身の作風に合っていると思いますか。

中澤:私はドローイングを固めたもの、つまり過去のイメージの断片を観察することができる、時間と厚みの肉体を持った物体と、固められたことでもう2度と見ることができなくなったドローイングをアニメーション化した記憶のような映像を、同じ空間に同時に見せることを重視しています。なのでそれがしやすい展示のほうが自分には合ってるかなと思います。やんばるアートフェスティバル2024-2025では、アニメーションをしゃがんで見る位置に投影しました。自発的に見る体勢にならざるを得ないように映像を設置することで、身体的な鑑賞体験になるのではないかと考えています。

SIAM anima

中澤:ただ上映には展示と違った面白さがありますし、長編は一度作ってみたいなとは思います。音がない上映にも興味があります。それと最近タイで開催された「SIAM anima」という映画祭で、まちだリなさんら同世代でアニメーションを作っている作家と結成したコレクティブ「MOVOP」でプログラムのキュレーションを行いました。MOVOPは映画祭がアニメーション作品の主な発表場所となることに疑問を感じ発足したコレクティブなこともあり、今回のプログラムは展示でも作品を発表する作家の作品を選出し、だからこそ可能となる新しい鑑賞体験を目指しました。この映画祭も若手の作家によって企画、運営されており、アニメーションの可能性を広げるようなプログラムにしてほしいとのことで、MOVOPに依頼をいただきました。私個人としても展示とワークショップ、それと審査を行い、あらゆる視点からアニメーションを見つめ直すとても良いきっかけとなりました。

近年の活動を通じて、自身が無意識のうちに扱ってきたアニメーションというメディウムを改めて見つめ直し、どのような環境を設定すれば鑑賞者に身体的な鑑賞体験をもたらすことができるのかを考えるようになりました。MOVOPの活動や、今回の映画祭参加をきっかけとして自分で企画することも面白くなってきたので、これからもいろんな動きをしていきたいと思います。