ニュース

インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.9 中村 暖 「透明をデザインする」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Dan Nakamura | 中村 暖

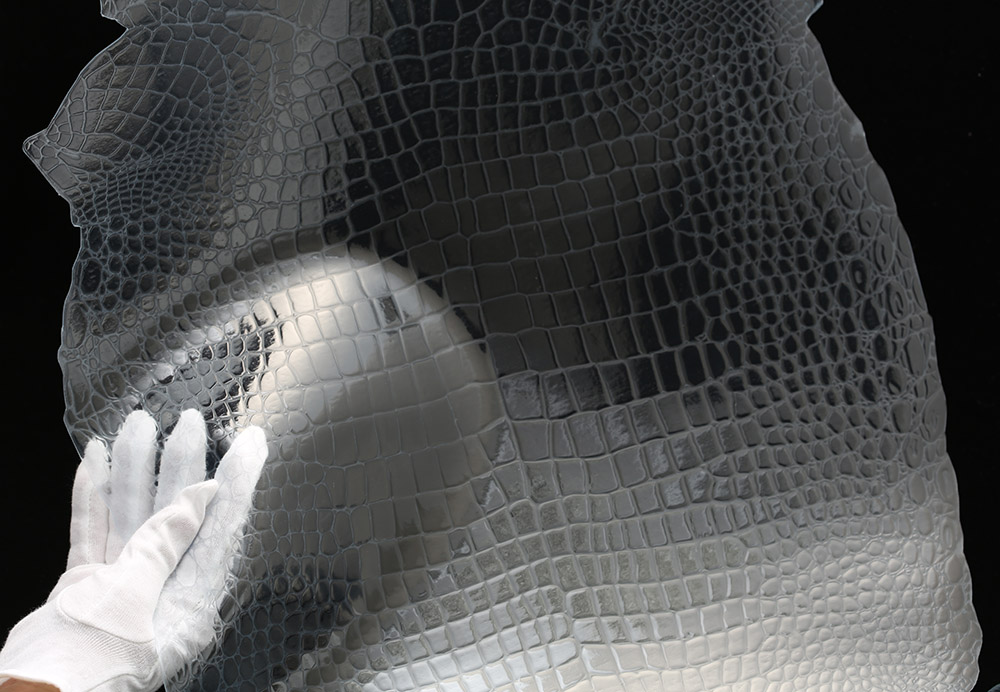

「再生可能」なプラスチック素材によるプロダクトデザインで注目を集める中村暖。プラスチックで最高級のワニ革を再現したり、傷のついたプラスチックでシャンデリアを製作するなど、それは単なるリサイクルではなく、本来のものより価値を上げる「アップサイクル」の概念だ。再生可能という観点でプラスチックやガラスを素材としているのもあるだろうが、同時に彼は“透明さ”に独自の美意識を持っている。現在制作中の作品にしても、無色透明で目には見えない“香り”なのだ。そうした透明な作品を通して、彼はなんらかのメッセージを伝えようとする。中村の一貫したテーマと“透明さ”にこだわる美意識について聞いた。

インタビュアー・ライター:大寺 明

無価値とされるものの価値を上げるデザイン

――透明なプラスチック素材でワニ革を再現したバッグやジュエリーを制作していますが、熱加工でリサイクルが可能な「廃棄される運命のないワニ革」ということですね。発想の原点とコンセプトについて聞かせてください。

中村:僕は「価値を上げるデザイン」というものにすごく興味があって、そうしたものを創っているときが一番ワクワクします。世の中が無価値だと思っているもの、捨てられるものに目を向け、僕にしか見つけられない価値を見出して磨いていくことが、これまでの作品に通底するコンセプトだと思います。

プラスチック素材を使用することについては、今の時代は環境問題から脱プラスチックの動きが盛んになっていますが、僕自身はプラスチックは衛生的だし、どんな形状にも形を変えられて、すごくいい素材だと思っていました。なのに、なぜここまで悪く言われるんだろう……とモヤモヤしていたんです。ちょうどコンビニやスーパーのレジ袋が問題視されていた時期だったので、ポイポイ捨てられるレジ袋を「ラグジュアリーブランドのワニ革のバッグくらい価値を上げてやろう」と思ってアクションを起こし、なんとか本物のワニ革をゲットして作りました。

――たとえプラスチックで作るといっても、本物のワニ革にこだわったわけですか。

中村:美しいものを作りたい、ものの価値を上げる、となると、やはり最上級のワニ革である必要があったんです。ワニ革にもいろいろランクがあって、ウロコが中央に揃っているものが質が高いとされているのですが、これを手に入れるのがとにかく大変でした。ワニ革の業者さんは日本に2社しかなく、クロコダイルの革を取引きしている会社に2年くらい通って信頼関係を築いて、ようやく最上級のワニ革を卸してもらえることになったんです。

さらに製造工程では、大阪、東京、愛知、神戸など7つの工場それぞれの一流の技術を駆使して作っています。工場の人、職人さん、化学系の技術者などいろんな人がいますが、それぞれのスキル、モチベーション、ポテンシャルを全てすり合わせながら、チーム「DAN NAKAMURA」のリーダーとして、みんなを引っ張って一つのものを作っていくことが僕の役割だと思ってます。

――ワニ革のバッグやブレスレットの他に、カトラリーやネックレスなどもプラスチック素材で作っていますが、これらは“再生可能”というキーワードでつながった一連の作品という印象を受けます。

中村:ブレスレットに飽きたら、カトラリーにしたり、ネックレスにして形を変える。それは“生まれ変わらせる”という感覚に近いと思ってます。

僕は何かを作り出すエネルギーみたいなものが“豊かさ”だと思っているんです。使い捨てではなく、生まれ変わらせるエネルギーが豊かだと思うし、未来のラグジュアリーを作っていくことだと思います。リサイクルで本来のものより価値が低いものを生み出すのではなく、クリエイティブによって、より価値が高いものを生み出す仕事をしている感じですね。

――透明なプラスチックでできたシャンデリアも「再生可能」がコンセプトなんですか?

中村:これは再生可能には比重を置いていなくて、「壊れたもので美しいものを創る」というコンセプトです。壊れたものや傷があるものはB級品とされ、価値が下がりますよね。でも、傷に光が当たってキラキラしたり、割れた破片が美しさを生み出すこともある。それを光の結晶としてつむいでシャンデリアに生まれ変わらせるという現代アート的なアプローチのプロダクトです。

ロンドンに留学していた頃、築百年ぐらいの家に住んでいたのですが、ロンドンには古いものがたくさん残っていて大事にされています。古いものを価値が低いと捉えるのではなく、ビンテージとして逆に価値が高くなっているんですね。そこに可能性を見出してシャンデリアを作りました。

――傷に価値を見出して、意図的に傷をつけているわけですか。

中村:ライオンが爪や牙でプラスチックのオモチャをぶっ壊して、それをシャンデリアにしています。百獣の王であるライオンが、人間にはできない新しいダイヤモンドのカットを行うという発想です。僕は誰かと共に作品を作ることをかなり意識していて、この作品ではライオンと一緒に作るということを大事にしました。

――デザインはものに新たな価値を与えることでもありますが、まったく別の角度から価値を提示した感じですね。

中村:コロナの緊急事態宣言中に医療用ガラスで「2mm Social Distance Ring」という指輪を作ったんです。当時は指がコロナの感染経路になるとされていたので、エレベーターのボタンを押したりするときに、美しいもので指を守るものを作ろうと考えました。だけど、消毒液が普及した今では、この指輪の用途は終わったと思っています。

しかし、指輪やブレスレットといった身に付けるものには、それを付けたり外す動作によってストレスを緩和する効果がある。当初は美しく指を守る機能的なものだったのが、いつしか自分のストレスを緩和するためのアイテムになり、その人に合った使われ方をしていく。美しさは変わらないけど、時代と共に用途が変わっていくこと、移ろいゆくことが面白いと最近気づきました。それもあって今後は作品の意味合いをどんどん変えていこうとも思っています。それも新しい価値の見つけ方かなと。

透明で見えない“香り”をデザインする新たな挑戦

――一貫して“透明さ”にこだわっているようですが、「透明」は情報の透明性であったり、清浄さであったり、白でも黒でもないニュートラルなイメージであったり、いろんな捉え方ができますよね。透明であることにどんな価値を見出していますか?

中村:母から聞いた話では、僕は幼少の頃からビー玉や事故現場のガラスの破片をポケットにいっぱい詰め込んで学校から帰ってきたそうです。子供の頃から透明なものを見つけて拾い集めていたというクレイジーな面もありますし、大人になるにつれて、自分の中で透明の概念がどんどんできていったこともあります。

透明なものって作り手からすると非常に難しい。傷がつきやすいし、温度が上がるだけで白く濁ったり焦げたりして、作るのが難しいからこそ貴重であり、ラグジュアリーだと思っています。透明さえ作ることができれば、色を付ければいいだけなので何でも作れるというのもありますし、単純に美しいというのもありますね。

――透明な作品の以前は、ラオスの不発弾やタバコの吸い殻でジュエリーを作っていますが、無価値とされるものへのアプローチは昔から変わってないようですね。

中村:ジュエリーはラグジュアリーなものだから、ゴミをジュエリーに生まれ変わらせて「価値を上げる」というコンセプトは変わってないですよね。

――そうしたテーマに至った背景として、高校1年生の頃に世界一周した経験が影響を与えていることはありますか?

中村:当時の佐賀県知事が公共事業に使っていた予算を削り、未来の佐賀県を作る人材を育もうと考えた事業だったのですが、15、16歳で世界一周した経験は大きかったですね。

Twitterで路上に寝ている人がいたことやスラム街の様子を伝えていたんですが、帰国したとき、友達がTwitterを見ていて、その話をするのかと思ったら、「ていうか、スマホの画面が割れて最悪……」と言ったことに違和感を覚えました。画面の向こうで誰かが泣いていることより、スマホの画面が割れたことの方が悲しく感じてしまう。この悲しさの捉え方に対して、何か挑戦することが僕の使命なんじゃないかと感じたことが、スタートだったかもしれない。

あとは「国連に作品を飾りたい」と思ったことが大きかったです。国連でスピーチを聞いたりもしたんですが、一番びっくりしたことは、チョルノービリ原発事故の絵が飾ってあったことです。アートとして飾ることで原発事故を忘れず伝えていくということにハッとさせられて、自分が世界にメッセージを発したいとき、「国連に飾ればいいんだ」と思いました。それが最初の目標になり、国連に作品を飾るにはどうすればいいかを考えながら突き進んできた感じです。

――話は変わって、現在制作中の作品についてお聞きします。これまでのプロダクトデザインとは一転して、「0の香り」という香水を作っているそうですね。香りを「フライト」と捉える発想が斬新ですが、なぜ香りに着目したのですか?

中村:香りは目に見えないものなので、これも透明の概念で作ってます。香りというのは脳と密接につながっているものなので、それをデザインすることで今まで世の中になかった新しいものが生み出せるんじゃないかという可能性を感じています。

「0の香り」というのは、人間が一番最初に嗅ぐ香りである「母親の胎内にいるときの香り」というコンセプトです。実家の匂いを嗅ぐと一瞬で実家に帰ったような気持ちになったり、潮風の匂いで海を感じたり、香りによってどこへだって飛べるし、時間も超えることができる。「0の香り」を嗅ぐことで母親の胎内、つまり自分の原点に戻るモビリティとして香水を捉えています。

――様々な実験機器を使って研究していたそうですが、今はどんな段階なんでしょうか?

中村:香りを嗅ぐことで脳のどの部位が反応するかを検証する研究をしていたのですが、脳というのは何かの記憶と結びつけて反応するので、それがバイアスとなって非常に錯覚しやすいんですよ。そのため脳の反応を調べるよりも手汗などの生体反応を計った方が正確だという見解に至り、今は別の入り口から作ることにシフトしています。

2020年にプロジェクトをスタートさせてから、全財産を費やして頑張っているんですが、いまだに苦戦してますね(苦笑)。ただし完成のイメージはできています。僕はこの2年間、生け花を習っているので、「0の香り」を生け花の水に入れ、それを花が吸って「0の香り」を噴出するという作品展示をゴールにしています。来年の個展には出展したいですね。

――最後に今後の展望を聞かせてください。

中村:4月から東京藝術大学デザイン科の大学院に進学しました。「Design Civics」の研究室に所属するのですが、ここでは化学と芸術の融合を主軸に勉強しようと思ってます。大学院進学は「0の香り」を作るためでもあって、今年と来年の2年かけて作ろうと思ってます。

今後の展望としては、今、僕が一番興味を持っているのが、グリーン系の地球環境の課題です。たとえ価値観や宗教が違ったとしても、みんな地に足を付けて生きているわけだから、地球環境が悪化してはいけないというのが共通項ですよね。そこにデザインが介入する価値があると思っています。それもあって今は東京都環境局や経産省のグリーン系のお仕事をしていて、今後10年くらいは「グリーン」が僕のキーワードになるかもしれない。「透明」と言いながら「グリーン」と言っちゃってますが(笑)。

――本日はありがとうございました。「0の香り」がどんな香りなのか、楽しみにしています!

【お知らせ】

クマ財団は、2022年4月28(木)にクマ財団ギャラリーをオープンします。

ギャラリーオープンを記念し、「グループ展/はじまり」の開催が決定いたしました。

中村 暖も作家として出展しますので、ぜひ、新たな活動の「はじまり」をご覧ください。

■特設サイト:https://kuma-foundation.org/gallery/