インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.42 岡﨑 龍之祐「『手の経験』の形跡を巡る」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

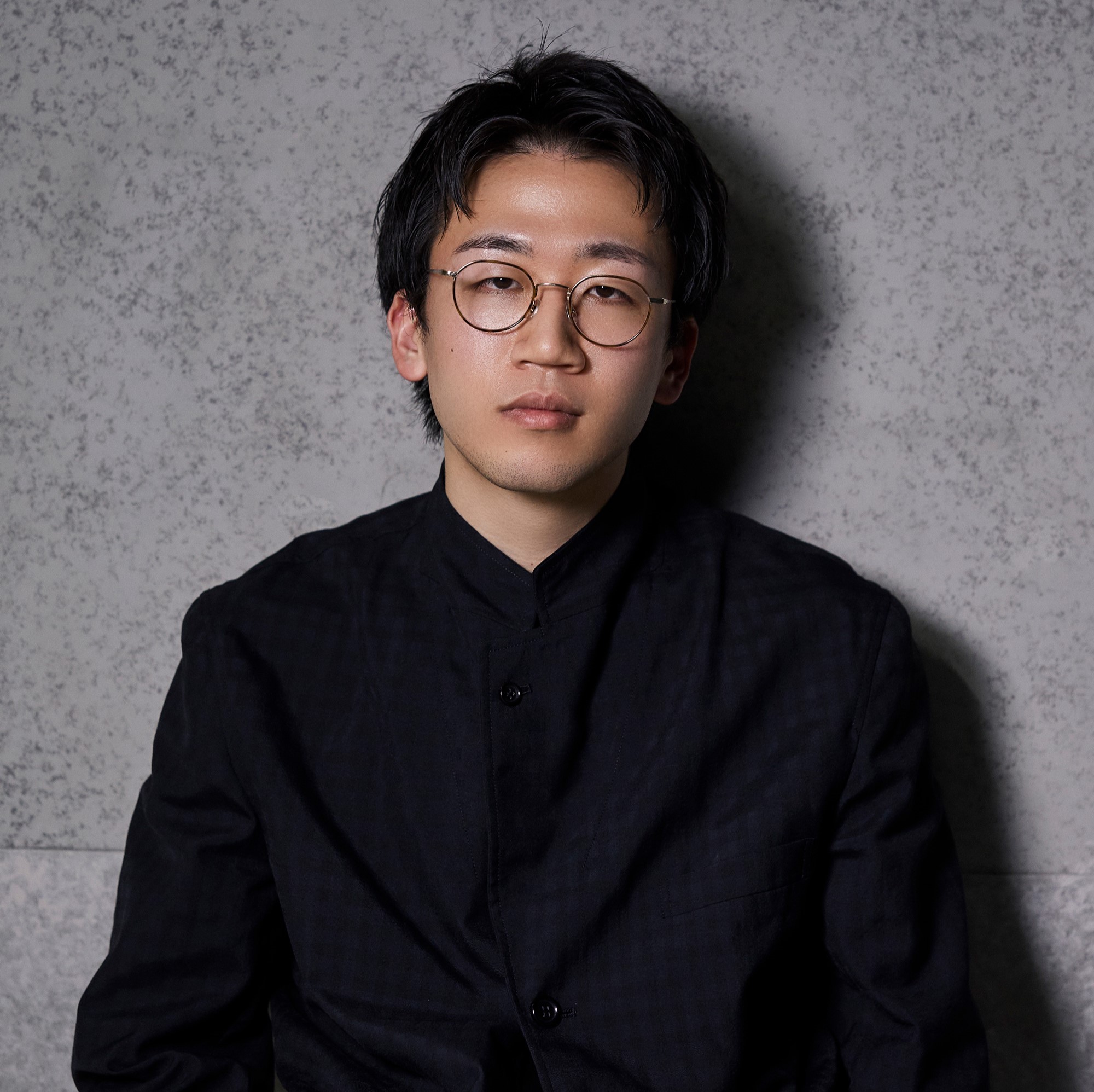

Ryunosuke Okazaki | 岡﨑 龍之祐

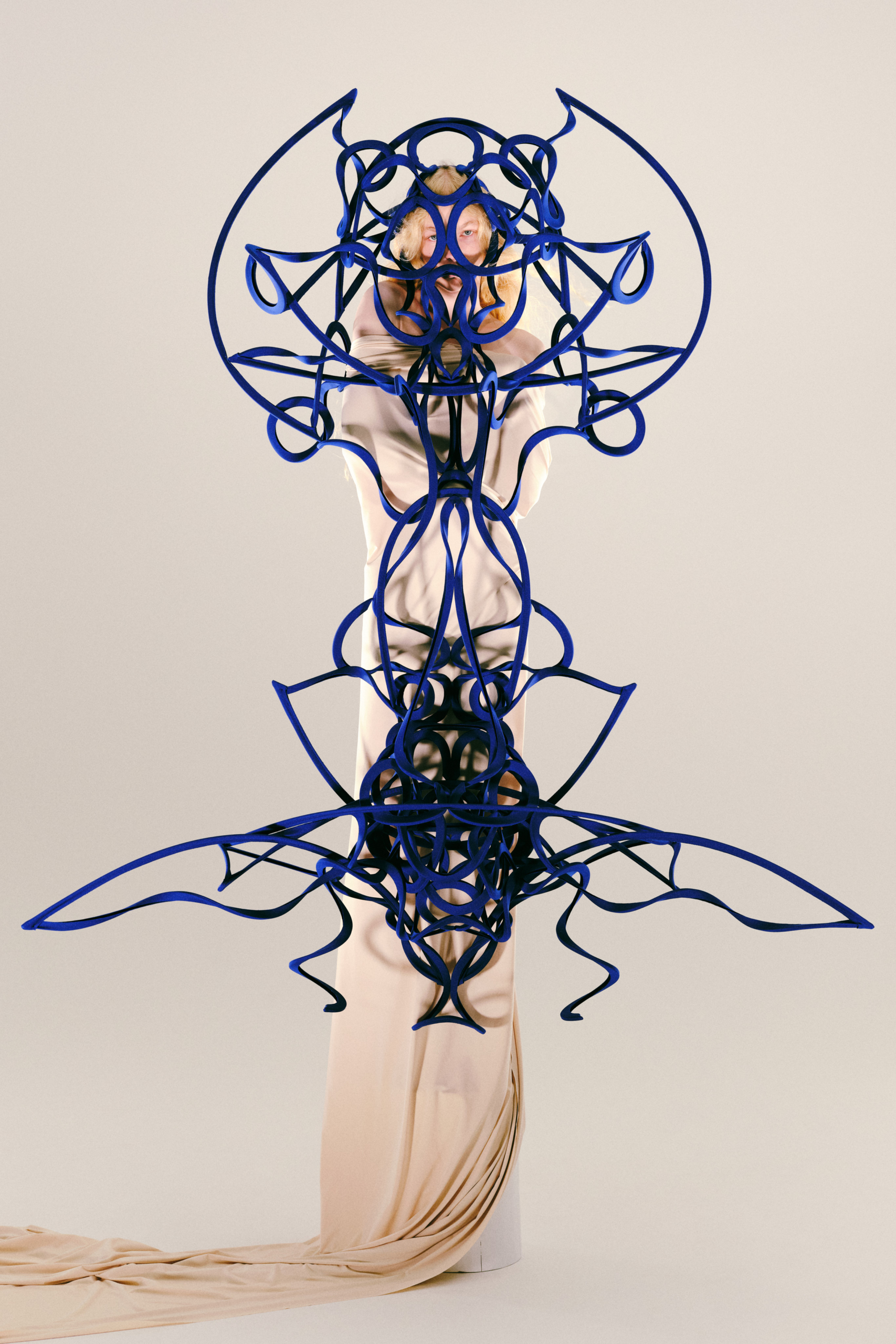

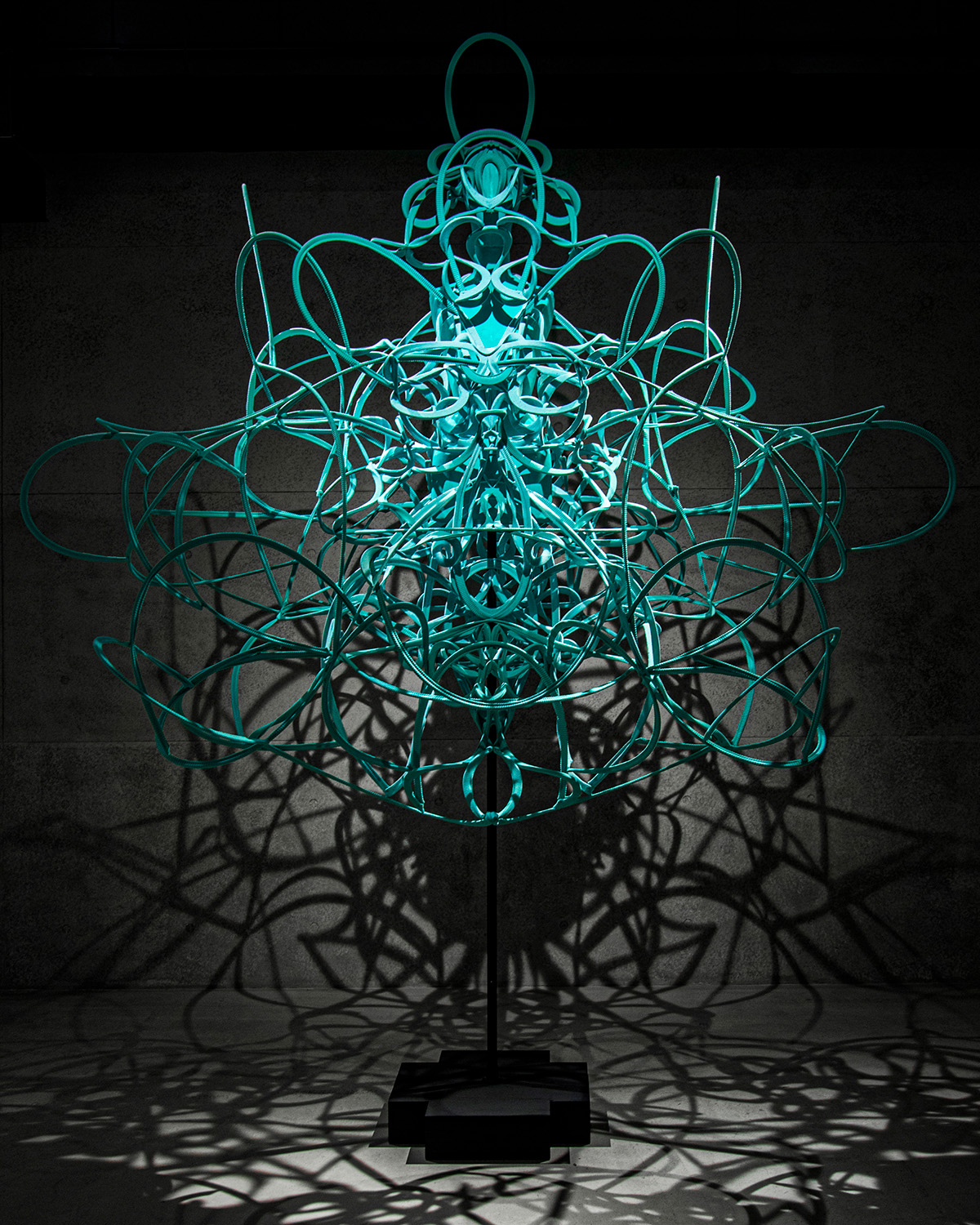

モデルの身体を覆うシンメトリーな創作物が歩みとともに規則的に揺れる——岡﨑龍之祐はそれらを“ドレス”と呼ぶ。2021年9月に行った東京ファッションウィークでのファースト・ランウェイショーを経て、その無二の造形と、ドレスの観念をダイナミックに超越する類まれな創造力に、国内外から感嘆の声があがった。彼のクリエイションは世界中に知れ渡り、ファッションやモードの前線に立つ人々の琴線に触れ、世界的コンペティションであるLVMHプライズのファイナリストに選出され、権威あるマガジンのカバーを飾り、「Forbes 30 Under 30 Asia list – Class of 2023」を受賞するなど、継続的な創作活動とともに目覚ましい果を残してきた。そして、ファッション領域での非凡な足跡の先で発表された、最新作「002」はこれまでの「手の経験」を内省しながらも、拡張するべくして、今一度、自らを突き動かす“彫刻性”に向き合ったものだという。「002 -lifelike-」の展示会場を訪ねた。

代官山・THE FACE DAIKANYAMA「002」

六本木・クマ財団ギャラリー「002 -lifelike-」

——さっそくですが、自身の作品群を「000」「001」……とナンバリングしていますね。ファッション業界では「2024年春夏」などシーズン名をつけることは通例ですが、そうしたカテゴライズをしていない。たとえば、アートの文脈だと数字などを用いてアノニマスに作品群をまとめることはあるのですか?

岡﨑:いや、あまり聞きませんね。僕は自分の「手の経験」を蓄積していく中で育まれる表現を大切にしています。僕自身の想像を超えうる何か、新しい表現に挑戦して、これまでとは違うやり方で手が動いた実感があったとき。そうした側面を自分自身が発見できた時こそが発表の好機だと思っていますし、それを、次のナンバリングにしようと考えています。

——ナンバリングは創作で重視している「手の経験」の、ある種の系譜をも示しているのですね。

岡﨑:そうですね。いわゆるブランドだったらコレクションシーズンでまとめるのでしょうが、僕の場合は、人生を通じて蓄積していくという意識で発表しているので数字がわかりやすい。そんなシンプルな考えなんです。一方で、今回の「002 -lifelike-」という副題は、代官山で展示形式で発表した「002」の一環だということを明示したかった。「生き生きとしている」とか、生命を感じるといった意味。副題をつけるのは初めてだったんですが、多面的かつ複数回にわたって展示を行えるときには明快だし、今後もありうる発表の仕方になると思います。

Photography: Shun Komiyama

——「手の経験」の履歴についてぜひ伺っていきたいです。ここではまず、初めてのランウェイショー「000」から、渋谷ファッションウィークの招聘で行ったショーを含む「001」に移った頃まで時間を巻き戻して……

岡﨑:「000」の後、いろいろな立場の方からのさまざまな反応を聴いていくうちに自然と、“服と身体との関係”についてより深く考えるようになっていました。今見直してみると、「000」は作品が人の身体に「纏う」ことに強く関心がありましたが、「001」では“肌の見え方”にチャレンジしている。自分の作品が人の歩みと連動して躍動するのを観た「000」を経験したからこそ、かえって「肌を含めたグラフィカルさ」に意識が傾いていたのだと思います。

——往年のファッションデザインが着目するポイントでもありますね。

岡﨑:はい。僕の中で“肌の見え方”というのはとても“ファッション的”なんです。見える/見えない。隠す/隠さない。つまり、より作品を纏う身体そのものとの対峙に移行していった。たとえば、ドレスを着たときの人の肌とのバランス、身体にいかに馴染んでいくか。あるいは、馴染まないか……。そうしたところに、僕はファッションを感じ取りながら手を動かしていた記憶があります。

——たしかに、ファッションのクリエーション(服作り)にはウェアラブルであることも重要な要素なので身体を基底にする。一方で、岡﨑さんも「000」から一貫して身体を基点にしているはずなのに、身体の捉え方、肌の露出とセンシュアルさの考え方がクラシックなファッションデザインのそれとはまったく異なる。造形のインパクトだけでなく、そうした観点でもファッション界は岡﨑さんのドレスに熱い視線を送ったのではないかと思います。ところで、「001」では具体的に、選択した素材にも変化がありましたよね?

岡﨑:そうですね。肌の見え方のほかには生地のドレープも意識しました。「000」が終わったあと、尾州の中伝毛織さんだったり、小野メリヤスさんのところに行く機会に恵まれたことが転機でした。

——“服”に欠かせない素材ですが、実際にテキスタイルを作っている方々との出会いは自身の創作に影響がありましたか?

岡﨑:そうですね。一言でいうと、みなさん“クリエイター”なんです。「新しい生地を作るぞ」という情熱がすごいから刺激的ですよ。僕の作品の素材には、適切な伸縮性が欠かせないので、「000」では少し分厚いリブニットを使用したのですが、彼らの説明を聴きながら膨大な布のラインナップをみていくなかで、薄くてドレープが綺麗で、なおかつ伸縮のあるものがあった。それを触って「作れそうだな」という感覚になったし、そこからすぐに、ドレーピングという昔から続く服飾の技法を改めて見返すようになりました。そして何よりも、よくある生地屋さんだと僕が一方的に選ぶだけにすぎませんが、布を作る現場で、素材の“ストーリー”を聴けたこともよかった。

——たとえば、組成や製法について?

岡﨑:それもあります。今まで生地屋さんで買ってたときは肉厚で重い生地を選んでいたのですが、たとえば、小野メリヤスさんでは上質な超長綿を用いた強撚糸や、古い丸編みの機械で作られる生地の説明を受けたことで、より良い素材の選択ができるんじゃないかと思えたんです。素材のストーリーを感じ、そこに作り手のどういう思いが込められているかを耳にすると「これを活かして何かできないか?」と気持ちが動いていくのを感じました。つまり、「001」は、生地を作っている人たちと交流できる“(生地を)作っている現場”がモノづくりの起点になっていったのです。

Photography: Shun Komiyama

——ファッションでいう“軽やかさ”は素材とカッティングから感じることが多いのですが、実際の質量だけでなく、「001」には「000」にはない外見から知覚できる軽さがあったと思います。ショーだからこそ感覚できたことだし、それは、肌の見え方を模索した「手の動き」とも関連していそうですね。

岡﨑:まさにそうですね。一方で、「001」の発表を終えて、次は、論理的に考えるだけじゃなくて、より情熱的に作ってみようと思えたことが「002」に繋がってくるのかな。

——時間の経過でいうと、「002」に移る前に伺いたいことが。岡﨑さんにとっても「000」以来の出来事として、「LVMHプライズ(筆者注:世界的に最も権威のあるファッションコンペティションのひとつ。LVMHが年に一度開催している若手ファッションデザイナーの育成・支援を目的としたプライズ。「ルイ・ヴィトン」「ディオール」「ロエベ」など傘下メゾンのアーティスティック・ディレクターが最終審査を行う)」での経験は大きなものなのではないかと思います。

岡﨑:まさしく。「001」のショーよりも前にセミファイナリスト(筆者注:LVMHプライズは書類選考を経てセミファイナリストを選出し、フランス・パリでの公開審査会を開催する)に入ることができ、渡仏も急きょ決まったのです。帰国して、ショーの準備を進めている途中で、ファイナリストに残ったという吉報が届きました。その時は、ショーのことで頭がいっぱいでしたけど(笑)。

——パリで自身の作品がモダンファッションの第一線にたつプロフェッショナルに見られる経験は、相当に稀有な体験だったのではないですか?

岡﨑:はい。海外で見せることも初めてでしたし、二度のパリはとにかく面白かった。本当に良い経験をしました。そもそも自分の作品には造形的な力があると信じてパリに向かいました。が、それに付随して、どういうメッセージを込めているかや、自分のファッションへの向き合い方を説明しなくはいけない状況の中で、拙いながらも自分の英語で伝えていった。その中で改めて感じたのは、僕の作品の根幹にある“日本的な祈り”と西洋の祈りは違うということ。文化の違い、生まれ育った環境の違いから「伝えることの重要性や難しさ」をひしひしと感じました。セミファイナルのショールームでは一人ひとりと対話したので、2日間で伝え方が上達したかな(笑)。

——コミュニケーションを介して作品が内包するコンセプトやテーマも伝えるとなると、一筋縄ではいきませんね。

岡﨑:そうですね。でも、シンディ・シャーマンさんにビデオ電話ごしで「アーティスティックで興味深い、面白い」と言われたのは単純に嬉しかったし、アナ・ウィンターさん(筆者注:アメリカ版『ヴォーグ』の編集長)が「000」の写真集を気に入ってくれて持って帰ってくれたことも鼓舞される思いになりました。ただ、やはり、音や光を含めた空間があるショーだと伝えられても、一対一のプレゼンテーションには難しさを感じたし、作品だけだと伝わらない温度感や質感を伝えることも大事だと思ったり……とにかく鍛えられましたね。

——「あなたは何者か?」ではないですが、自分自身を伝えることも欠かせないでしょうし……

岡﨑:本当に。作品自体は、自分自身の写し鏡だと思っているので。

——ファイナルはどうでしたか?

岡﨑:すべて伝えようとして、やるだけやって撃沈したんですけど、セミファイナルで比較的ラフに話した感じとはまったく雰囲気が違いましたね。錚々たるメンバーが目の前にいて、2人のモデルに着せて、喋る……。ということくらいで、その時のことをあまり覚えてないんです(笑)。

——(笑)

岡﨑:マリア・グラツィア・キウリさん(「ディオール」クリエイティブ・ディレクター)が興奮気味に面白がってくれて、セミファイナルの時から何度も「アメイジング!」と口にして、「あなたはアーティストよ」と言ってくださった。ジョナサン・アンダーソンさん(「ロエベ」クリエイティブ・ディレクター)はとにかく「美しい」と言い、特にヘッドピースに興味を持ってくれていましたね。一方で、当然ですが、審査員によって見方が違うなと思ったのも事実で、「伝わらない」という感覚もいたく学びました。

——好感があった方の名前を聞くと、彼らは自身のクリエイションの中でもクラフトマンシップをことさら大切にされていて、なお、彫刻などにも造詣の深い方々な印象があって、どこか腑に落ちる思いがあります。

岡﨑:そうなのかもしれませんね。それでいうと、シドニー・トレダノさん(LVMHファッショングループ会長兼CEO)は日本の文化が大好きみたいで、たとえば、「祈り」ということと僕の作品を自ずと結びつけて理解してくださった。一番長い時間、話をしてくれたし、僕のやっていることに深く共感してくれたのを覚えています。「印象に残っているデザイナーは?」と尋ねられて、RYUNOSUKEOKAZAKIと答えてくれたと聞いて嬉しかったですね。

——審査員の方々は、それぞれ「つくるという行為が現代においてどういう意味や価値をもつのか」ということをとても考えているのだと思います。ただ、日本の文化に精通していない人には伝えきれないというジレンマもあった。そうしたディスコミュニケーションがかえって、岡﨑さんの中での普遍性の再発見にもつながったんじゃないかなと感じました。

岡﨑:本当にそうですね。世界を目の当たりにできたのは、自分を伝えようとした結果だと思いますし、視野はぐんと広くなりましたね。ずっと続けていくことで興味を持ってくれると思う。継続していくことが大事だと、より強く思うようになりました。作品の佇まいだったりも含めた普遍的な部分があるのと同時に、「手の経験」と自分自身の視野が広くなっていく経験が混ざりながら、作品が熟成されていくのかなと思います。それを楽しみながらこれからもやっていきたいなと思います。

——しかし、継続には困難もあります。

岡﨑:その通りだと思います。作品を制作し、発表を続けられること、世界に観てもらう場にいけたことも、クマ財団の支援がなかったらできなかった。これから財団の支援を受ける人もいっぱいいると思うのですが、資金を単発的に使うのではなく、自身の活動の継続性を見据え、作品の未来を考えながら活用するのが大事だなと思っています。

——最新である「002」の創作について、お聞かせください。

岡﨑:「000」から「001」で自分なりにファッションと向き合ったことを経て、今一度、“彫刻性”に向き合いたいという思いがきっかけでした。どうアプローチしていくかを考えた時に、テキスタイルから離れて、木材で作品を作ろうと思ったんです。転機は、2022年4月に、日光東照宮に行って五重塔の木組みの様相を見たこと。“祈り”と自然、人の生活の三者が混ざり合って見えて、僕のコンセプトと親和性を感じるものに溢れていたのです。ヒノキという素材も、伊勢神宮であったり神社仏閣で使われている材料で、その香りを感じながら彫刻作品を作ってみようというのが、LVMHプライズのファイナルが終わってすぐ取り組み始めたことでした。

——「手の経験」に、たしかな変化がありそうです。RYUNOSUKEOKAZAKIにおける“ドレス”から物理的に離れたのですね。

岡﨑:はい。布とは違う材料を扱って彫刻作品を作っていくと、明らかに手の動きが変化する。気にするポイントが全く違うし、より繊細な作り方が必要になってくる。制作を進めながら、色やテクスチャの考えも生まれてくる。そうしたことも含めた「手の経験」が、布に戻って、ドレスやヘッドピースを作り始めた時に必然として現れたのかなという実感があります。また別軸で、「002」は、個展で発表したいという考えがあった。彫刻作品としてドレスを考えている部分もあるので、その意味でも、あえて彫刻を見るような鑑賞体験にしたいと。

——これまでの、身体を基調にした見せ方とはまったく異なりますね。

岡﨑:「着る」という服の見方と、「この服って普段着れないけどかっこいい、美しい」という2つの軸があると思っています。ファッション自体も表現物だから、そういう鑑賞体験があっても面白いかなと思いました。ただ、このあたりは“あえて説明すると”という感じ。ここまで深く考えているわけではないです。対峙した時に感じる圧力とか、空気を現場で体感してほしいという一心でした。

——五重塔は積み上げられているイメージ。対して、立体的な要素が重なり合うドレスとは、同じ3Dでも視点が違いますよね。

岡﨑:本当にそうなんです。けど、五重塔をみた時に、「これJOMONJOMONだ」とも直感的に思ったんです。圧力とか空気とか質量とか、言語化しがたい、作品が持つ“オーラ”を作品に対峙した時に感じると思うんですけど……

——決してファッションに結びつけたいわけではないですが、日常に浸透する機能的なデイリーウェアではないファッションのもう一つの側面には、非日常的感覚があり、その極地には何百時間も一着の制作にかけるようなオートクチュールの世界があったりする。岡﨑さんの創作には、現実なのだけど、現実離れしたようなオーラを確かに感じます。迫力というか、威圧感というか、作り手のステイトメントが観る人に迫ってくるような感覚……

岡﨑:そう感じてくれると嬉しいです。。そういう意味では、オーラを作っている感覚に近いのかなと思いましたし、僕は大仏を見た時にも感じたりする。僕が作品で大事にしているところのひとつで、友達と話すときは“パンチ力”って言ってるんですけど。心を打たれる、それくらいの圧力を感じるかどうか。言い換えると、僕はとにかく手を動かして、生命が宿るまで作り続けるという感覚に近い。その生命感というのは、オーラと近いのかも。一方で、その年の暮れに伊勢神宮にも行ったんですが、自然の持つ力には敵わないと痛感した。だから僕の創作は、自然の荘厳さを志向し続けているんだと思います。

——たとえば、「002」のドレスには、これまでにない隙間や余白を感じました。「002」において、「手の経験」はどのように創作と結びついているのですか?

岡﨑:単純なところでいうと、ドレスを構造する線が細くなって、繊細になって、隙間が増えた。あとは「ここは(人が纏うとしたら)隠すでしょ」という部分を気にせずに作っていたんです。その点が、僕の中でとても大きいことに気づいたのは、ドレスが“性を意識しない”ものになったとき。言わば、“無性的”になったというふうに感じました。ファッションにおいて、性を全く意識しないというのはタブーだと思うんですけど……タブーを犯している気持ちは一切ない。木で作っているときは、性が全くないじゃないですか。でも、僕はドレスに向き合ってるから、あの造形として「人」を感じると思うんです。これまでの「000」、「001」は性(別)とも向き合っていたのに対し、全く気にせず作っていたのが「002」なんです。本来、人間は生物として性がたまたま2つに分かれているだけで、そこを意識しなくなるのは自然のことなのかなとも思いました。作り続けていく中で明確な答えが出るのではないかという予感はあるんですが、僕のコンセプトと深い繋がりを持っている、神道もまた、自然的で、無性的であるという意味で同じだと思います。

——彫刻からドレスに手が移っていったとき、纏う人間の身体のことは想定していたのですか?

岡﨑:正直、肩にさえ乗ればいいという感覚で作っていました。ヘッドピースも人がいないからこそ想起させるというか、中にボディがないというのも魅力的に映っていますね。そのものから生命を感じるといいますか……

——身体が不在だからこそ、生命の痕跡をいっそう感じるのかもしれませんね。

岡﨑:そうかもしれませんね。素材も布なので、服を想起させるからこそ「着れるのかな」って考えたりする。「この服どうやって着るんだろう?」と思う感覚に近いのかも。そういう対話感は、ファッションの面白さでもあるし、対峙した人の中で考えが巡ることが面白いと思います。

——岡﨑さんは“ドレス”という言い方をするけれど、みんなが直感的に想起するドレスではない。現時点では齟齬にとどまっていても、20年後の未来ではドレスの概念を拡げているのかもしれない、と思うことがあります。

岡﨑:壁掛けのヘッドピースも「これもドレスなんです」という言い方を時々していたんですけど、面白いと言ってくれる人が多いです。僕自身も説明が難しいところではあるけど、まだまだ余白が多い状態。昨日とあるコレクターが来てくれて、「これってファッション?アート?」と言われたんです。初対面だし分かりやすく、「アートとしての発表ですけどドレスでもあります」と答えたら、「ファッションの方がいいよ。ファッションと言い切った方がアートでも通用するよ」と言われたんです。これまで、こういう指摘をする人はいなかったから面白いなあと。その方は続けて、「今、理解されないものを作った方がいい。アートの中でファッションを本気でやっている人がいないからこそ面白い」と言ってくださった。

——興味深い指摘ですね。たとえば、ファッション業界の人たちは“ファッションショー”だと言っているのに「これアートじゃないか」という言い方をする。他方で、岡﨑さんの“ドレス”は『DAZED&COMFUSED』など世界的なファッション、モード誌のカバーを飾ってきました。それは決定的に、現代ファッションとしての最大級の賛辞でもあると思います。

岡﨑:嬉しいです。そういった二項対立や既存の概念を曖昧にしたり、いろいろな見方を換気できることはいいなと思います。もちろん、僕自身がとことん続けてみて、未来でどうなっているか、ですけどね。