インタビュー

活動支援生インタビュー vol.51 山縣瑠衣「個人の経験を共有するための前提として」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

Rui Yamgata | 山縣瑠衣

展覧会『Ground Zero』(京都芸術センター Co-program2023 カテゴリーB採択企画) ギャラリー南会場風景 撮影:松見拓也

Google Mapsなどの衛星画像システムをスクロールする中で発見した「地表の掻き傷」を手がかりに、今日的な風景のパースペクティブを通した絵画の新たな活路を模索するアーティストの山縣瑠衣。2023年11月11日~12月10日にかけて、京都芸術センターで開催されたグループ展『Ground Zero』は、政治や軍事の計画設計の破綻がもたらした進まない未来と止まってしまった現実、民と公などの二値が極端に引き剥がされたジオ・トラウマに対して思考し、記憶の分有や関係性の治癒を通して、現代のグラウンド・ゼロを模索する展示/リサーチプロジェクト。平面作品に留まらず多元的なメディアの流動によって画家として知覚体験から思考を再記述する彼女と、近年の活動を通した実践や今回の展示を振り返る話をした。

聞き手:原ちけい

垂直に見下ろした風景のパースペクティブ

──山縣さんが藝大の絵画技法材料研究室を修了時に発表された《地表の掻き傷》は今日の制作の基盤になってるようですが、このシリーズは一体どういうものなのでしょうか?

山縣:《地表の掻き傷》は2021年から継続しているプロジェクトで、衛星写真でしか確認できない抽象的な模様を集めてgooglemap上にピンを立てながら地図を日々編集する趣味がきっかけになりスタートしました。当初はインターネット上にいる誰かがこの公開されたマップを見つけて、この模様の奇妙さを共有できたらいいなと思っていました。実際に肉眼でも見ていないし私が訪れたわけでもない、現地に行ったとしても確認できない痕跡を、絵画のパースペクティブが垂直になる経験として捉えて作品制作につなげています。

──元々は絵画のためというより、純粋な興味から始まったんですね。

山縣:以前から風景画というテーマに関心を寄せながら、風景を獲得するための手法や道具や作り手の位置など表現を行う手前に興味を持っていました。

『地表の掻き傷』第70回東京藝術大学大学院修了制作展

──近年の活動ではどのような取り組みを?

山縣:クマ財団の五期生として、2022年の3月に『KUMA EXHIBITION 2022』で「地表の掻き傷」を発表した頃に感じていたのは「この垂直に見下ろした風景の中に人物は写り込んでいないけれど、これは上空から人を見ることを可能にしている視点なんだ」という点でした。また地表の掻き傷が衛星地図を見ることでしか確認できない存在で、情報の奥行きに調べてもたどり着けない薄っぺらさをを持つことから、描く対象がすごく表面的であることをシリーズ制作の当初から自覚していました。そうした経験から、自分が見ているのは土地では無くて画素であるという感覚を強く持っていて、個人の視点ではない観念的な想像力を発展させて作品にしてきました。

2022年12月に原ちけいさんがキュレーションして呼んでくれた『遊歩する分人』展に参加した時期は、地上に足をつけて立つ主体への不信感や不全感に帰結して水平の風景に対して想像がつかなくなってしまい、どのようにして経験の主体について考えれられるのかを模索するようになりました。その頃から衛生画像の地図を見てきた蓄積によって実際の風景を見る際にも画像をデコーディングするように置き換えて知覚できる様になり、歩いて見に行った山や川などの風景と衛星画像で見た風景描写が重なるような知覚現象を体験しました。地上の風景と上空からの風景が混在するような感覚を知ってからは、断層や断崖など衛星からでは見えない面にも興味を持つようになりました。

──地表の掻き傷は衛生写真にしか起こり得ない抽象的なモチーフだから、画素や絵の具を介してしか認識できないこと?

山縣:まさにそうで、上空から視点で捉えられないので立っている状態では知覚できないですね。

──画素は自分たちをデジタル空間やディスプレイの中で表す唯一の単位だからですかね。画素の表象というと、ヒト・シュタイエルの《how not to be seen》なども近い感覚ですかね。

山縣:ヒト・シュタイエルの作品や論考、特に『In Free Fall : A Thought Experiment on Vertical Perspective』からは強く影響を受けています。この文章はかつての直線的な遠近法のパラダイムからの移行を示し、物事の地盤そのものを失うことをFree Fallのパラダイムと結びつけて論じるスリリングな内容です。自分たちが抱えている経験やリアリティから出発することが主ですが、個人的な経験であるだけにそれぞれの立場から距離が生じている気がして、シュタイエルの画素を通した経験の獲得というアプローチには納得する点が多いです。

屋根の破壊から見える表象

──「Ground Zero」で発表された作品も上空からのパースペクティブで記述されていましたね。

山縣:今回の展示では、これまでの美術史的な風景の捉え方と現代的な視覚の編成を水平線や枠というキーワードから再考して、開けた空間や遠さを表すはずだった透視図法が上空からの視座によって図像圧縮や質感へと置き換わることについて示しました。《画素と屋根》は、ウクライナのドニエプル川のダムが決壊した事件によって洪水被害にあった地域をgooglemapで見たことをきっかけに、観測した際に見えた川底の抽象的な模様や衛星画像特有のパッチワーク的な直線を風景表現として捉えたいと思って、画像における断層のようなトポロジーの面白さを発見しながら制作しました。

また、戦争被害があったであろう痕跡を衛星画像から確認した際にそれが画素の荒れか元々の地表かを判別できないことがありました。そのように解像度の制限がある中でも一目でわかる変化が屋根の破壊でした。本来見えないはずの間取りが露出しているということは誰から見ても分かる戦争の表象で、そこから画素の書き換えは屋根の破壊だと思うようになりました。衛星画像のような圧倒的な視覚情報を構成している「画素」と「屋根」が認識において同一のレイヤーにあること、加えて地上分解能や地上解像度(GSD)という言葉からは、画素の粒度の下に我々主体は位置しているという図式が浮かびました。そこで、かつて窓(立面)だと言われていた絵画は屋根(水平面)へと遷移したという風に言えるのではないかと考えはじめました。

『画素と屋根』(インスタレーション、 ミクストメディア) 『Ground Zero』山縣瑠衣出展作品 撮影:松見拓也

──出展されていた映像作品を拝見して、水平という基準線をグリットによって捉えられることは、一種の安心材料にもなっているという気付きを受けました。風景内の補助線や対象の輪郭をなぞる知覚体験を図式的に描くことで画家の動作が共有されるようでした。

山縣:あの映像から体験を共有できたと聞けてとても嬉しいです。グリッドは時間や空間を計算できる効果だけではなく、立体だった対象を単なる「かたち」としてスッと認識させることができますよね。あの映像作品では地表の掻き傷や手持ちカメラのフッテージと並んでデューラーが描いた横たわる裸婦と枠、デッサンスケール、主体が水平に並んだ《横たわる裸婦を素描する人》という伝統的な図版と、絵を描く時に最初に枠を設けることを規定したアルベルティの『絵画論』を引用することで、絵を描く行為が事物の射映としていかに作図的な行為かを示しました。それは絵なんて描けないよと思ってしまう人にとっても再現可能なレベルで記述することだと思いながら構成しました。

──ドローンを用いて上から下に向けて主体に振りかぶる知覚体験はどうでしたか?

山縣:自分が動かしているということを通して身体の拡張を感じたのと、主体が動いているように写せても個人の会話やシークエンス、感情などの経験は映像自体に映らないという純粋な発見に至りました。例えば庭で談笑していた人物が突然室内に入ったら何かを取りに行ったんだろうなと行動を自然と想像するように、水平で見る視点には経験そのものであると言い換えられるほど時間軸が備わっている気がして、それが関係性の予測やコミュニケーションの往来を知る手立てにもなります。衛星を通した視覚体験ではFPS的にターゲットとして風景が全て写っていて、内部に生じる変化はグリット座標の移動でしかないので時空間の表現が根本から異なることを改めて理解しました。

固有の絵画表現から視点を獲得すること

──山縣さんは制作を通して地表の掻き傷やGSDの潜在的な薄さを薄い皮膜として捉えて、絵画の奥行きを出さない操作をされているように感じます。なぜそのような意識を持たれているのでしょうか?

山縣:ご指摘の通り衛星画像を見る中で風景表現について考えようとして以来、物理的な薄さと視覚的な奥行きの効果を相殺するような表現手法はずっと意識しています。自然主義的な風景画の描き方は、まさにデューラーの図版のように人間と対照が正対する構図だと思います。ただそれが上から衛星画像のようなイメージを受容することを考えた際に、キャンバスを立てて絵の具を付着させてもパースペクティブが異なるような気がしていました。そうした意識から、上から下へと薄くイメージを吹きつけるエアブラシという道具の選択肢を取りました。私の絵画における関心は画面の中の出来事以上に衛星画像に当たる図像を可能にするテクノロジーがあることに着目しているからだとも思えます。例えば川が通常想像する姿形ではなくて謎の緑色の質感を持って画像として現れることは、そのように見える位置、あるいは高度から見た証拠となるいう発想です。

『Landscape:River』(キャンバスにアクリル) 『Ground Zero』山縣瑠衣出展作品より 撮影:松見拓也

山縣:私自身が画像上で奇妙な模様を目撃しそしてそれが何であるかわからない表面的な事象として認識して質感へと落とし込もうと模索しています。それは実際にその場所に立ったわけではなくデバイスやスクリーンを通して見たものですが、しかし私は何も経験しなかった訳ではなく、隣り合った画素が本当に隣接しているのか疑心になるような、独特の画像上での経験に遭遇していると思ってます。そうした経験を記述するために、私の絵にはモデリングペーストやジェスモナイト(樹脂系の造形材)で盛り上げた分厚く白い下地の層があり、その上に色のあるイメージの層が薄く乗るような描き方をしています。凹凸とイメージは必ずしも一致していませんが、それは衛星画像を見るときに想起する感覚と共通していて、実感と離れた経験を反映するものとして絵画の形態を探り続けています。

──固有の事実が生じている技法や画材からも山縣さんが記述する経験のリアリティが感じられます。

山縣:会期中に開催した関連トークイベントで、『Material Witness』の著者であるフォレンジック・アーキテクチャーのSusan Schuppliさんをお呼びした回があって、ものが出来事を記録しつつ証拠となる過程も物に記録される”物質の証人”という彼女が提唱している理論に触れていました。そうしたモノのあり方としてのアクチュアリティに心惹かれました。私の絵に対するイメージは内的な世界を表すものというよりは、むしろ絵画の枠を認識の方法として捉えていると強く思っていて絵画をイメージを掴むための道具として捉えているので、Susanさんの話からは記録やイメージを掴む構造自体もそこに含まれている感覚を想像しました。他にもSerpentine General Ecologyを率いるLucia Pietroiustiさんに登壇していただいた回では、地図や風景画において誰が所有する土地かという観点で風景表現が成されてきた面に着目して、場所の主体に関わる主語と目的語の主従関係をテーマに挙げて話しました。私が対象にしてきた景色はGSDという衛星画像の最小画素単位によって人物スケールのものが写らなくなっていることで、人物の不在から逆に人物を表象していることを強く感じ、一方的に「私が見た」「私はそれを対象にした」という強い視線の主体が無効化されるような状況でもあります。そこに主体が描写や記述を行うことの揺らぎが生まれてる感覚をLuciaさんと共有することができました。

主体の揺らぎと表象不可能性

──そもそもの質問ですが、山縣さんがこの対象をテーマに捉えて経験を共有するのはどうしてですか?

山縣:絵を描くことで同時にこちらを照射するパースペクティブを持っているものを作る、あるいはそうしたモノのあり方に惹かれるからかと思います。先ほども述べたように、個人の経験を果たして共有できるのかという問いや揺らぎを持ってきました。デューラーがあの図を描いた時代の主体よりもはるかに現代の主体は揺らいでいる存在になっていると思いますし、「上空からの視覚情報を捉え続けられている私が衛星画像を見ている」という図式に象徴されるように、強固な主体があるわけでも私が見ていると明言できるわけでもない状況が生まれているように感じています。Ground Zeroにおいても、「トラウマの分有」という表現で問いを立て経験の共有方法を模索してた様に、そこで共通の視座としてマテリアルへの関心があったのではないかと思います。絵画のイメージにどう意味を込めるかという問題だけではなくイメージを可能にしている諸要素の点から語ることで、分有が可能な領域にもっていけないかと考えました。

山縣瑠衣個展『Measure your pixel』(TAV GALLERY)より キャンバスにアクリル

──スーザン・ソンタグの『他者の苦痛のまなざし』の一節を思い出しました。ソンタグは写真が撮った瞬間の例証でありそれを見ているということは全てが過ぎ去った過去を傍観することであるという内容の記述をしていて、個人の経験がなぜ共有可能であるかという前提に対する問いは、イメージによって世界の様相を記述することの難しさを感じさせますね。

山縣:似た理由からゲルハルト・リヒターからも多くの影響は受けていて、《Atlas》みたいにイメージを通して世界の全てを表象することが虚構も交えてある程度可能であることと同時に、《ビルケナウ》の様に表象不可能性についてどの様に向き合えばいいかという彼の画家としての視座を感じます。そういう意味では、2023年にTav Galleryで開催した個展『Measure your pixel』でも、ファイバースコープという小さなカメラによって表面を撮影してGSDの下にある視覚を獲得することで衛星地図に映らない風景を模索しました。

──カメラ自体が小さくなることで明瞭に映らなくなり撮っている居場所を見失う中でGSDと衝突する体験は、何かを見たいという欲望に対して限りなく我を失っているようにも感じますが、そこには個人が主体として機能するための余地が残されてるとも言えそうですね。

山縣:流動によるGSDとの衝突と画素に私という主体の余地が残るという指摘は面白いですね。もしかしたら私も映像の中でそういうことを言いたかったのかもしれないです。今回の展示に関しては、絵画という手法の選択において衛星のような視覚にポリティクスが宿るとしたら、それは何なのかという点で特に悩みました。企画参加の声がけを頂いたのは2022年の年末あたりで、ロシア-ウクライナ情勢に応答する目的がこの企画の発端にありました。各々の関心とリサーチベースの手法から現在の情勢に応答するとなるとより具体的な事象や地名に出会う必要があると感じてしまい、どのイメージを描くかという選択が引用的な手法に転じやすく、それを選べる自分は何なんだろうかという点で立ち止まってしまうことがありました。そこで自分はイメージを描く事を可能にしている構造そのものを捉えて物の認識の仕方というレベルでポリティクスを考えていくべきなのではないかと感じました。イメージを扱う絵画という分野だからこそそういった観点で考えることが必要だと思います。

身体を介することで曖昧になる知覚

──どのようにしてその課題と向き合って来ましたか?

山縣:そこで尊敬できるのがSusan Schuppliさんが書いた『material wittness』でした。ものが構造そのものや政治性など、何らかのプロセスで道を示すことをとても鮮やかな手法で紹介していてその記述にもの凄く共感しました。その一方で、キュレーターのMaya Erin Masudaさんと同書を読んだ感想を共有した際に、研究機関やNGOなどアカデミックなプロジェクト形態ではない一個人のアーティストである私たちはどのように振る舞えばいいのかという共通の課題に直面しました。全4回のトークイベントを通して何回か登場した”embodiment”という言葉には「具現化」のような意味合いがありますが、『Ground Zero』のキュレーターやアーティストが立ち上げてきた問題意識である「制作やリサーチにおける身体を介するプロセスの意味合い」を反映する重要なキーワードであることを共有することができました。描くという行為によって何が私の体を通して知覚し、どの様な実感を得たいのかという問題は時々分からなくなってしまいますが、恐らくそこに作家として一番大事なポイントがあるのではないかとも感じています。

──時に当事者性が強く求められることがありますが、自分の体を介して身に起こった経験を共有することや非-当事者として考えることの難しさについて悩むことに共感します。

山縣:体を通すことで認識したりイメージとして対象を掴める様になるけど、私の経験としてそれを再記述することには当然として揺らぎが生じますよね。体を介した時の不信感や不全感の残りについては、フォレンジック・アーキテクチャーの書籍にも似た記述がありました。スマートフォンで爆撃の様子を撮影していた女性の証言として、スマートフォンの揺れやブレなどの身体的な動きが本当は情報を弱くさせているけど、それは被害の強さや記憶に関しては何よりも強い証拠にもなっているという解釈がなされていました。身体が拒否して忘れてしまうこともあるだろうし、不正確で曖昧な感覚に主体として私が見たと本当に言えるのかという問題とも重なる論点であると思います。

──『Ground Zero』の様に集団で何かに対してディスカッションすることをどのように思いましたか?

山縣:調査手法的であり物質-マテリアルを考えることに同意が取れたことの安心感と信頼がありプロジェクトが始まってからはとても心強かったです。リサーチャー/アーティストという肩書きの人たちとの交流の中で、リサーチベースドアートにおける批評的な観点を共有して、表象不可能性や記憶の分有等のの出来得なさに悩み、フォレンジック・アーキテクチャーが提示する物質的な証拠を手繰り寄せることで人に物質が従属しているのではなく、物質がいかにプロセスや認識を閉じ込めていることを浮かび上げることが可能であるかなどの観点に触れることで、脱中心的な話を初めて可能にした体験は本当にすごかったです。

また、第一回のゲストトークイベントで登壇くださった五十嵐太郎さんが、Mayaさんの作品に対するコメントで「放射能によって全ての表面が問題になるのは面白い」と仰ったことが印象深く残っています。「放射能が問題だ」という言い方でそれを記述し直すという表現ではなくて、「放射能によってこの場所や物質が表面化する」というふうに表象することに驚きました。そのような公式で制作することが政治的、個人的であれ物質をアクチュアルなものとしてドライブさせること。それこそ作家の仕事なのかもしれないとその時は感じて、そういう問いの立て方をしていけばいいのかと学びになりました。

福島リサーチトリップでの未到の体験

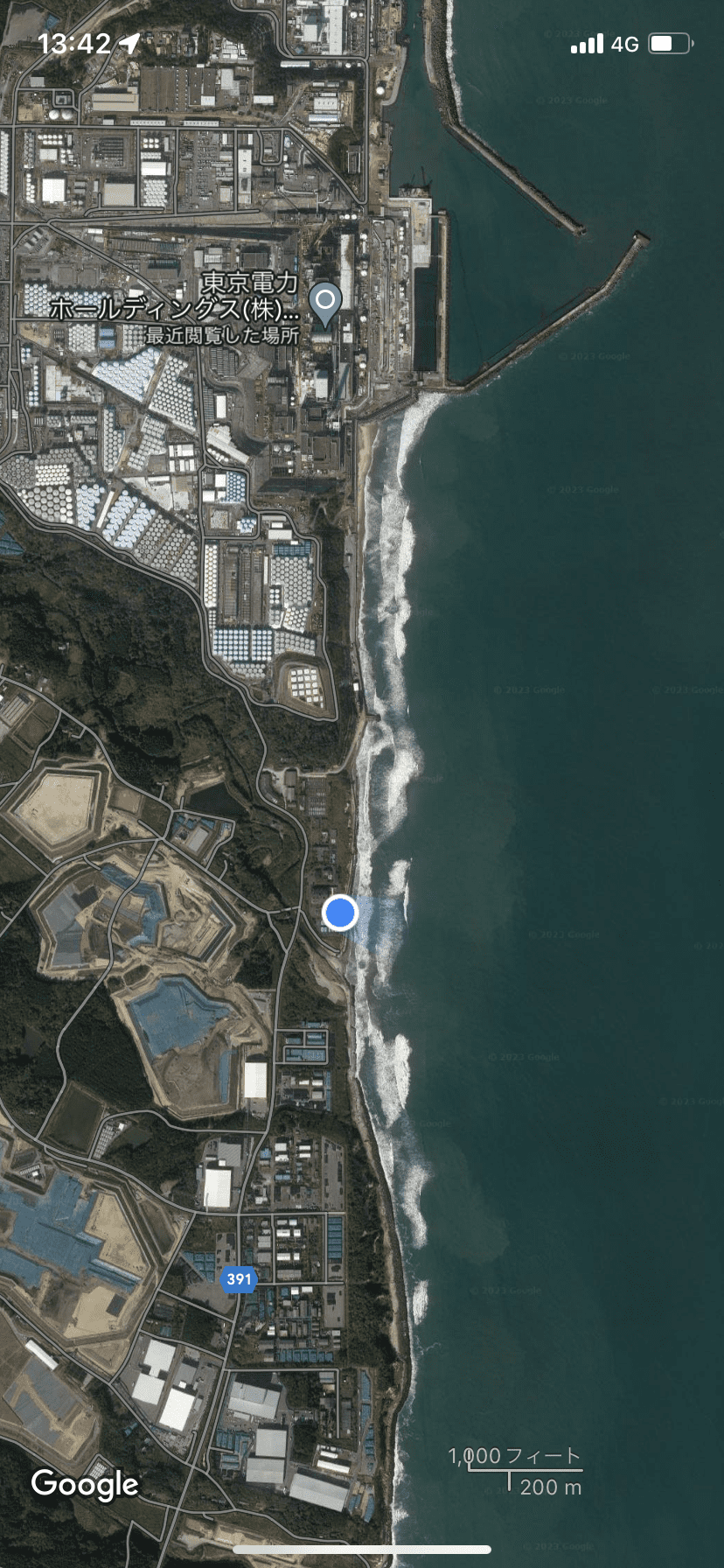

福島リサーチトリップより、位置情報のスクリーンショット(福島県双葉郡大熊町)

──「Ground Zero」の関連企画で実施された福島へのリサーチトリップはどのような体験でしたか?

山縣:リサーチトリップは「Ground Zero」 のアーティスト全員が参加し、帰還困難区域と福島第一原発を中心に見学しました。少し言葉が軽くなりますが人生で一番凄まじい体験だったと思います。福島第一原発を実際に生で目の当たりにすることで、逆にこの建物独特の全体を一気に捉えられない感覚、距離や隠されている構造の多さを感じました。見学前には敷地内に入れたとしても、モニター越しに何かを観察する時間がほとんどだろうなと予測していたのですが、実際に近づくことができるラインに立ちながら直接見ることばかりで、スクリーンが挟まるような観察ではありませんでした。

現地でまじまじと体感したのですが、1号機のような高濃度に汚染された領域内は機械を用いて遠隔で作業されているそうです。私たちは定められた方向の視覚で対象を見ていましたし、放射線を測定するガイガーカウンターの種類によって異なる数値が表示されていることにも気づきました。そこでは視覚で知覚し難いものとその捉え方について考えるようになりました。事故時に運転を停止した5号機の内部を見学した際に、使用済燃料プールの中から放射性物質が青い光を発するチェレンコフ光という光学作用を見た際に感じた怖さが非常に視覚的に強い経験だったこともそこに繋がっているかもしれません。水自体は燃料の放射線を遮るためにあるのですが光は媒介しているので、遮るものを見ていることが視覚を可能にしているという不思議な感覚があり、今まで感じたことのなかった新しい経験に驚愕しました。

──実際に土地を訪れて水平方向に風景を見る際の映像や絵画というフレームを外した知覚と、人工衛星の視座から風景をスクロールして見た体験には、山縣さんの経験としてやはり差異を感じますか?

山縣:質問の答えになっているか怪しいですが、体験したことを忘れてしまったり、カメラを持っていないことで見落としがあるのではないかという些細な不安は、体を介することの歪さに繋がるのではないかと思います。現地に行っても結局googlemapを見ることで状況を把握しているように、相互的に視点を交差させて何かを認識していることの方が多いです。そういう意味では、今回の原発見学のような場では個人は何も持ち込めないので、全てを記憶しようという気持ちで挑み、夜にその日の体験を忘れないように日記を書きながら、何でもない通路や空間のスケッチまでも描きました。言葉や図を用いてなるべく細かいところも記述するような記録は航空写真のような客観的な見た目に比べたら体を通してた分、かなり歪だと思いますがそういったものが残せていることは感覚的に安心できるんですよね。この感覚はまだうまく共有できません。

今後の制作の手がかりや展望があれば教えてください。

山縣:最近は岩橋教章という、明治期の画家であり地図製作者であった人物に関心を寄せています。彼にはウィーン留学を経て版画技術を習得し地図記号集を製作した功績があります。地図記号といっても図形のようなものではなく、上空から見た地形を緻密に写実的に描いており、近代化した日本の地形表現として見てもとても興味深いです。画家としては1.2点ほどしか絵が残っていませんが、その内の一点である《鴨の静物》(1875年)という写実的な鴨の絵がとても印象的でした。板に吊るされてる鴨の様子にはトロンプルイユ的な性格も見て取れるのですが、鴨のサイズが実寸大というところからこれは彼の地図表現の一つであると私は捉えています。一方で、彼が地図記号を作成する際にペン先を調整した用紙が残されていて、地図記号として傾斜を表現するための無数の線を練習するための夥しい量が描かれたものにも惹かれました。これは存在しない地形の表現を可能にしており、絵画行為そのものであるのではないかと感じています。また、「鴨の静物」では吊るされていることに垂直性(水平の眼差し)を感じて、病中の見舞いにもらった鴨を吊るして描いた個人の視点が際立ちます。垂直面と目視のスケールという個人的な経験の記述が可能になる現場が興味深く、私が地図に映らない面として地上の経験を描き記す場として断層の地形に関心を寄せたことを想起させました。こうして地図表現と絵画表現が交錯する仕事を成した人物の文脈に、自身の作品を位置付けられるようになりたいです。

1997年生まれ。 自らの皮膚に対する意識や視座を制作の基調に置いている。近作では、衛星地図のような垂直の眺めにおける風景の経験とそのパースペクティブを捉え、既に地図の中に捕らえられた表面=自己という状況の中で、「風景画」の主題に取り組む。