インタビュー

活動支援生インタビュー Vol. 52 筒|tsu-tsu「富士山麓から──ドキュメンタリーアクティングの実践と普及」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

tsu-tsu | 筒

プロフィール画像(撮影: Ryu Ika)

筒|tsu-tsu は、幼少のころから日本舞踊を習い、俳優としても活動してきたが、現在は「実在の人物を取材し、演じる」という一連の行為を「ドキュメンタリーアクティング」と称し、実践している。2022年に「KUMA EXHIBITION 2022」(ANB Tokyo)および、自身が運営していたシェアハウス「F/Actory」にて、森友学園との土地取引を巡る公文書改竄事件で2018年に自死した赤木俊夫さんを演じる作品《全体の奉仕者》を発表。今年も十和田市現代美術館「space」にて個展「地上」を行うなど、注目を集めている。現在、山梨県河口湖でアーティスト “ラン” レジデンス「6okken」を主宰。今回は、織物の産地でもある山梨県富士吉田市で開催された「FUJI TEXTILE WEEK 2023」に参加し、織子に取材したパフォーマンス作品《unsound dresser: 化粧箱、鳴ラナイ》を発表。「ドキュメンタリーアクティング」の方法論や「筒」という概念が形成された過程と併せ、コミュニティづくりについても話を聞いた。

インタビュー・構成:飯盛 希

ドキュメンタリーアクティングの方法論と「筒」概念の成り立ち

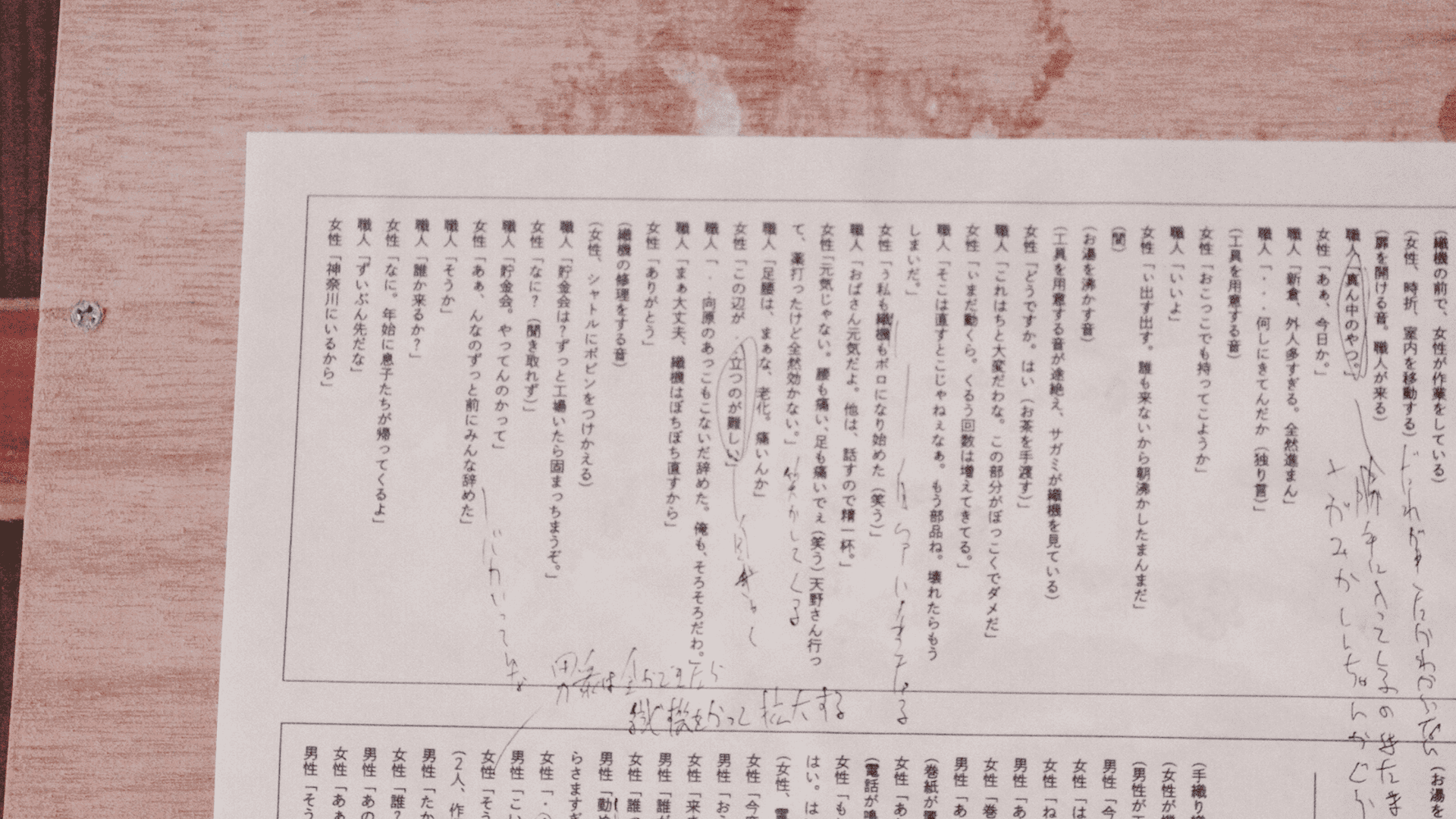

《unsound dresser: 化粧箱、鳴ラナイ」》作品画像 撮影: 板倉 勇人

──今回の作品、《unsound dresser: 化粧箱、鳴ラナイ」》で使われた昔の会話の録音は、取材をして思い出してもらったんですか?

筒:今回は、繊維の町としてのリブランディングが進む富士吉田で、陰ながら産業を担い続けた85歳で現役の織子さんに取材をして演じました。織姫ともてはやされながら、月に1、2回の休みで、朝5時から夜11時まで働いていたという生活のなかにどんな感情や、会話が存在したのかというのが原動力としてありました。

当時の会話を全部思い出すのは難しいので、今回メインで取材させてもらったかたと他の人にも話を聞いて、ある二日間の、仕事をしながらの会話をアクリプト(演技のための地図)にしました。つなぎの部分や相手の話したことは多少変えていますけど。

──今日も必ずしもアクリプトどおりではなかったですね。演技後に反省などをメモされていましたけど、回を重ねるごとに変わっていくんですか?

筒:はい。たとえば、アクリプトの中に「(貯金会は)ずっと前に全部なくなった」という台詞があるのですが、執筆当時は、知人がいなくなっていくことに対しての寂しさを抱えた台詞として発話していたのですが、何回目かの演技で、それが日常になって遥か経った現状に対して唐突すぎる質問に笑えてしまった瞬間があったりして、前向きなパターンもあるんだと、演技の中ではじめて気がついたりというのが毎回少しずつあったりします。

──今回はそうしようと思ってやったというより、無意識にそうなったんですか? 以前、ブログにも「気がついたら終わっている」というようなことがあったと書かれていましたけど。

筒:そうですね。いろんなメソッドがあると思うんですけど、自分がやっていた演技の作り方は、サブテキスト(台詞の下の感情や思考)をつくって、相手の声が聞こえたら、こういう感情が湧き起こるようにと準備をしておいて、本番になったら、その準備を置き去りにして、ただ状況に反応するというものです。

──これまで活動名の「筒」についてですが、「筒:本名」だったり「Documentary actor: tsu-tsu」だったり、いろんな言いかたをされていたと思います。「筒」というのはご自分の別名であると同時に、役職でもあるというような、いくつか段階があったと思うんですけど、今はどういうかたちでしっくりきていますか。

筒:今は、ドキュメンタリーアクティングのプロジェクトを発表する主体の名前として「筒」と言っています。ドキュメンタリーアクティングを続けているのも、本名の自分がやっているというより、筒にやらされているというような感覚です。筒は、あらゆる人に共通する人格の容れ物のようなもので、演技を通してそこに近づこうとしています。ただ、この活動を続ける中で、自分は完全な筒にはなれない。本名の自分として生きてきた時間は消えないということを知ったからこそ、自分を消すというのができているのだなとも思います。

──その筒が他の人にそれをやらせることって考えられますか。

筒:是非、他の人にもドキュメンタリーアクティングをしてもらえたらと思っています。自分だけでは対処しきれないというか、かなり倫理的にも危ういとも思っているので。被演技者をコンセプトに埋没させないというのもそうですし、もっとストイックにやっていったときに、精神的に分裂してしまうようなことがありうると思っています。ドキュメンタリーアクティングをやり続けるために方法論が必要だと思っているので、それは自分以外の人とも議論を重ねて作っていきたいと思っています。

──そういう問題意識は普通に役を演じるときには生じなかったものですか。

筒:感じてはいたと思います。特に日本は、演技を体系立って教える学校などが少なく、演技の方法論があまり発達していません。欧米では、メソッド・アクティングなど、ハラスメントになったり人格を傷つけたりしないように、倫理的にも精神衛生上も方法論をつくらないといけないという意識が強くて、自分は役者をやっているときからそういったアプローチに興味がありました。

使用されたアクリプトの様子(撮影: 筒)

友人たちの「影響」

──ドキュメンタリーアクティングは、亡くなられたご友人のことを、筒さんがやらないと残せないというので始まったと思うんですけど、筒というアイデア自体は、それ以前の留学中に思いつかれていたんですよね。そのときはどういうことをしていこうというアイデアはあったんですか?

筒:ハリウッド俳優を目指していたのかもしれないです(笑)人間は筒なんだ、自分はより綺麗な筒に近づきたいと思っていました。舞台上で、気がついたら終わっているという経験が何度もあったんですけど、演技というものを究めていくことに興味がありました。

──クマ財団に応募されたときの映像作品で、演技は「なにかになる」ではなくて「つなぎとめる」技術なんだという言葉がありましたけど、それは亡くなられたご友人のことがあってのものですか?

筒:そうですね。あれも死んだ友人といっしょに住んでいた人に、彼との記憶について聞くというのがメインの軸でした。彼を演じたことで、ふっきれたというのはあります。いまだに彼がいる感覚があります。

──自分のなかに、ですか?

筒:自分のなかに、ですね。彼を演じたことで、彼しか知らない自分、自分しか知らない彼の人格というのが、より強固になりました。それと今までつくってきた別の人格との集合体が今の自分なので、このなかに彼の軌跡があって、いまだにいっしょにやっている、彼の影響が続いているという感覚があります。

──人間観察記録というのも、やはりご友人の死がきっかけで、やらずにはいられないというかんじだったんですか。

筒:彼が死んだ直後、作品をつくるというわけではなく、衝動的にやったのが、ライブカメラを居間に設置し、その画角にずっと映り続けるということでした。どうしたら覚えておけるだろうかという問題意識の延長線上だったのだと思うのですが、それが煮詰まっていって、翌年10月の、彼を演じるドキュメンタリーアクティングに繋がっていきました。

──2021年4月~5月にも人間観察記録をされていましたが、目的や意図としては別のものだったんですか?

筒:生活における些細なすべての瞬間を残すことが自分のやりたかったことかもしれないと思い、発展させようと思いました。常に誰かの視線に晒され続けるシェアハウス生活を続けていたし、演技でも舞台上に立つと何の嘘もつけないというのが自分のベースにあったので。今の時代、内在する偏りを自覚していなければ、おちおち人と関わることは難しいです。だからこそ、編集して一部を隠して見せるより、隠すことなんてないという状態に慣れてしまった方がいいと思っているのかもしれません。

──よく「物語にしない」とか「象徴として扱わない」と仰っているので、ドキュメンタリーを物語や歴史としては位置づけていないと思いますが、友達の存在だったり日々の時間だったりを確認する方法として固まっていったのは、どのような経緯があったんですか。

筒:ドキュメンタリー作家の久保田徹(※)と一緒に住んでいたのも大きかったと思います。ドキュメンタリー作家にも、演出する人もいるし、いろいろなタイプがあると思います。そういう議論をしつつ、久保田自身も迷っている姿をそばで見てきました。

──筒さんの考えるドキュメンタリーのありかたは久保田さんと近いんですか。

筒:影響を受けている部分は大きいと思います。

──久保田さんは中高の先輩だったんですよね。

筒:ひとつ上の先輩です。

──クマ財団に応募されたのも久保田さんからのすすめですか? 筒という名前で活動を始められたのもクマ財団からでしたか?

筒:そうですね。節目節目で久保田の影響を受けています。役者の状態でクマ財団に採択されたんですけど、演技を映画や演劇のパーツとして使うだけではなく、それ自体を表現行為として立ち上げられないかと思っていたタイミングでした。

作品の様子(撮影: 皆川貴海)

演じる対象の拡張と「インフラ化」

──久保田さんがミャンマーで拘束されて、その直後、脱衣所でやられた《幽閉されている》(2022年8月)や、久保田さんの作品上映会でやられた《充分に親密》は、いちばん最初のドキュメンタリーアクティングで使われた音源と同じものを使われたんですか。

筒:久保田の作品上映会は2回あったんですが、一回目では同じ音源をつかって、映像作家の石原海さんが主催していた「水平都市」(2022年11月)というイベントに参加したときは別の音源をつかいました。2人でZOOM飲みをしているときのレコーディングを使って、久保田を演じました。脱衣所での企画に関しては、最初と同じく、亡くなった友人を演じようと思っていました。

──もともと亡くなられたご友人を演じる予定だったのが、久保田さんが拘束されたことを受けて変更されたんですよね。やはり最初のころのドキュメンタリーアクティングは、ご友人を演じられることが多かったと思うんですけど、最近は、自分にとってかけがえのない人というわけではない、他人を演じるというふうに展開されていると思います。意識としては変わらないですか?

筒:ANBで発表した《全体の奉仕者》は、赤木雅子さんと出会って、裁判が認諾と言う形で望まぬ終結を迎えた時、これを今、自分がやらないといけないと思いました。久保田の解放に際して行ったプロジェクトも、やらずにはいられないと言う類のものでした。確かにそれらの作品と、十和田、今回のFUJIでの企画は質が違うとは思っています。スナップ写真を撮っていたのから作品写真を撮るというような転換だったと思います。筒に近づくためには、これは自分に必要な展開だったと思っています。

──知人や友人だけではなく他人もやっていかなければいけないということですよね。その人がいたという存在証明、あるいは筒さん自身の存在証明でもあると思うんですけど、対象によって気持ちに違いはないですか。

筒:そうですね。最終的に自分が選ぶ言葉は、いま自分が聞かなければ、なかったことになるような話が多く、そのなかに自分自身とのつながりを見ています。残さないと、そことつながる自分というのも、この世からなくなってしまうという危機感も原動力のひとつなのだと思います。

──6okken もアーティストを「その人が辞めてしまえば、この世から消滅する視点に向き合い続ける姿勢」と定義し、そのための環境を増やすというテーマを掲げていますよね。F/Actory のときと比べてシェアハウスのオーナーとしても意識的に変わったことはありますか? 亡くなられたご友人と「シェアハウスオーナーはインフラ化する」という話をされていたと思うんですけど。

筒:よりインフラ化している気がします。公共性が高まったというか、悪いことはできないと思っています(笑)。

──それは筒として個人で活動されていることとも関係していますか?

筒:していると思います。僕本人としては、酔っ払って踊り狂うみたいな時間が割と好きで、たまにそういう衝動が来ることもあります。けど、毅然とリスクヘッジをしなくてはという自分も同時に存在している。その、個であり同時に全体であるという状態は、筒としての活動で、誰か取材対象者に話を聞いて、自分として思ったことはいったん排して、忠実にその人を再現しようとすることと、重なっていると思います。個人の活動とシェアハウスないしコミュニティを広げる活動は、人類普遍の要素である「筒」にふれ、それが生きやすいシステムを考え直すということで自分のなかでは一本筋が通っています。

──いろんな意味でシェアハウスの運営とドキュメンタリーアクティングは通じているんですね。そういう意味でも、筒というのは、ご友人の影響であったり、いろんなものがこびりついている筒だと思うんですけど、ドキュメンタリーアクティングを重ねるごとに、そぎ落とせない要素というのは増えていくものですか。

筒:さっきの「つなぎとめる」という話と繋がったんですけど、「行って、戻る」技術なのかもしれない思っています。例えば、子役って演技が上手なことが多いのですが、それは経験がないからだと思うんです。でも役者というのは自分の経験をもったうえで、それを使うか、もしくはそれを忘れる技術を用いて、対象に近づいていかないといけません。その技術を高めるというのは、むしろ自分にこびりついたものをそのままにしておきながら、他者を想像する技術なのかもしれないと思っています。

自分はどこかで筒にはなれないと思っているんですけど、誰かを演じるときには、それは甘えだと思っています。全霊を尽くして対象者に近づいたうえで、また元に戻るという、行って戻る技術を身につけていきたいです。それがあってこそ自分が生きていたことを同時に守れるんだと、いま話しながら思いました。

──なるほど。……どんなかたを演じてみたいというのはありますか?

筒:女性を演じるというのは、身体的な差異も含めて向きあいたいと思っています。今後どんな人を演じていくかとなると、同一生年月日の人物を探し、演じるというプロジェクトを地道に続けていきたいです。あれは誕生日がいっしょということ以外は、全くランダムに違う人たちと出会っていけると思うので。

──誕生日のプロジェクトの映像で「初めは同じだったはずの僕らがどう分かれてきたのか」って仰っていたので、「筒」というのは万能細胞のように、生きていくなかで分化していくけど、更の状態に戻ることで他の人になれるのかと思っていました。でも「筒」というのは、これまで生きてきた自分も捨てないで戻るっていうことですよね。

筒:そうですね。コンセプトとしては超越的に聞こえると思うのですが、一方で、自分は共同生活を営んでいたり、太陽が昇って落ちるという繰り返しのなかで生まれる慣性であったり、そこにこびりついた垢みたいなものが好きです。

──そこがいちばん大事なんですよね。毎日の暮らし自体を確かめたいというか残したいというか。

筒:そうですね。でもそのなかで、戦争が起こっていたり、全体的に良くない方向に進んでいるというか、このままではいけないという感覚があると思います。その人が残さなくてはいけないものや、繰り返される日常が、ただ続いていくために、システムを再発明しないといけないと思っているので、それが「筒」への興味なんだと思います。

《全体の奉仕者》アーカイブ画像

ドキュメンタリーアクティングの普及

──クマ財団のインタビューで久保田さんがドキュメンタリーは彫刻みたいなものだと仰っていました。彫刻という言葉を、ときに傷ついたりしながら、個人が関係を築いていくことだと捉えれば、ドキュメンタリーアクティングも、社会を変えるというより、自分のなかで毎日のことや世の中のことと折り合いをつけていく方法だと言えるでしょうか。

筒:そうですね。自分のなかの複数の人格が上手く関係を保ちながらひとつの人格を運営する方法だったり、シェアハウスのなかで複数の異なる個人がひとつの家を運営する方法だったりは、全部つながっていると思っているので、ドキュメンタリーアクティングを続けていくことで、ひとつの答えを出せるのでないかなとは思っています。それができた暁には、それが広がっていったらいいなと思います。

──ドキュメンタリーアクティングとしてやられていることは筒さんの技術だと思うんですけど、演技の素人である私たちがやってもできるものですか。広めていくとなると技術的な困難さが伴うと思うんですけど、どうやったらできるようになりますか。

筒:ドキュメンタリーアクティングにおいては、演技の上手さは重視していません。いっかいアクリプトをつくってみるというのを気軽に始められたらいいなと思います。どんなものより誰でもできると個人的には思っています。

──アクリプトを他の人が演じてもダメだっていうことは、よく仰っていると思うんですけど、アクリプトをつくるところからプロセスをしっかり踏めば、筒さんではなくても可能なものなんですね。

筒:僕がやっているのも、話を聞いて、その録音を文字起こしして、それを喋るっていうだけなので。

──なるほど。将来的に、ドキュメンタリーアクティングのワークショップなど、人に教えるではないかもしれませんけど、他の人といっしょにやってみようというお考えはありますか。

筒:是非やりたいと思っています。近々考えているひとつは、6okkenの自室をドキュメンタリーアクティングの工房にしようと思っています。ここにしか洗濯機がないので、みんなここに洗濯しにくるんですけど、手持ち無沙汰なあいだに話を聞いて、アクリプトにしてみるみたいなことをしようかなと。あと来年は、いままでやってきたドキュメンタリーアクティングを振り返り、言葉にして行く年にしたいと思っています。幸運なことに機会をいただいて今までやってきたんですけど、このペースでやると間違えると思っているので。

──十和田や今回のFUJI TEXTILE WEEKもそうですが、いろんなかたが筒さんに注目していると思います。さっき、状況が悪くなっていると仰っていましたけど、生きていく上で、ドキュメンタリーアクティングが求められているというか、我々の時代に必要なものだと思うので、広まっていくといいですね。

筒:このような実験的な活動に関心を持ってくださり、ありがたい限りです。時代に希求されているという点は、ほんとうにそう思うので、みんなといっしょに考えたいんです。俳優や、美術家はもちろんですが、人類学や、臨床心理など様々な領域の人と話す機会をつくっていきたいと思っています。なにかあればお気軽にご連絡ください。

6okkenの様子(撮影: 皆川 貴海)

《unsound dresser : 化粧箱、鳴ラナイ」》

ドキュメンタリーアクター 筒 | tsu-tsu

セノグラファー 板倉 勇人

サウンドエンジニア 安齋 励應

制作補助 木下 真紀

助成 公益財団法人クマ財団

協力 6okken

インタビュイー

渡辺福子

宮下かね子

梶原道子

舟久保勝

長井功

小林新司

Mr. 富士吉田

お話を聞かせてくれた多くの方々

6okken

山梨県河口湖の6棟の家を拠点に、生活/表現活動/運営が一体となった「アーティスト・ラン・レジデンス」を運営する。“その人が手放せばこの世から消滅する視点に、つくることを通じて向き合い続ける態度“をアーティストと定義し、それを可能にする環境の、つくり方をつくっている。

※ 久保田 徹

ドキュメンタリー映像作家。クマ財団クリエイター奨学生(第1~4期)、活動支援生。活動支援生インタビュー Vol. 8 久保田 徹 「ドキュメンタリーは、ひとが自由になるための“知性”」https://kuma-foundation.org/news/5742/