インタビュー

レポート

活動支援生インタビュー Vol.1 スクリプカリウ落合 安奈 : 個展 「わたしの旅のはじまりは、 あなたの旅のはじまり」スクリプカリウ落合安奈|落合由利子インタビュー

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。

このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

>>活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

活動支援生インタビュー、はじめます!

日本とルーマニアの2つの母国に根を下ろす方法を探るということを手掛かりに「土地と人の結びつき」というテーマで作品を発表し続けてきた現代美術家・スクリプカリウ 落合 安奈。国内外で土着の祭や民間信仰などの文化人類学的なフィールドワークを重ねながら、インスタレーション、写真、映像、絵画などマルチメディアな作品を制作している。

六本木のANB Tokyoで開催中の個展「わたしの旅のはじまりは、 あなたの旅のはじまり」は、生い立ちへの問いから作品を生み出す安奈にとって、最も近くて、強い存在である、母・写真家の落合 由利子とのふたり展でもある。1989年、ベルリンの壁崩壊からルーマニア革命当時の東欧の人々の生活、2014年のルーマニア、2021年、コロナ禍の日本で安奈がルーマニアから持ち帰ったものを日本の光の中で撮影した作品。異なる時代、場所でありながら、写真に映し出される情景や生活に差し込む光が交差し、不思議と循環していくような本展覧会。キュレーター・作家として展示をディレクションしたスクリプカリウ 落合 安奈と、作家・落合 由利子に話を聞いた。

スクリプカリウ 落合 安奈:以下安奈

落合 由利子:以下由利子

現代美術家の娘と写真家の母が、共に旅のはじまりに向き合う二人展

左5点《別れ、時はたえることなく》©落合由利子 右2点《Light falls home(s) -家のひかり》©スクリプカリウ落合安奈

-安奈さんは「2つの祖国に根を下ろす」と語られているように、ご自身の生い立ちへの問いが作品の根っこにおありかと思うのですが、今回、母であり、写真家の由利子さんとの二人展として個展をキュレーションするという試みは、どのようにはじまったのでしょうか?

安奈:実は、コロナ禍でなければ今頃、ルーマニアに滞在している予定でした。ルーマニア滞在への感情は、この展示にとっても重要な部分に繋がるんです。大学2年生頃から、自分が表現者として次のステージに行くためにはルーマニアで過ごす時間が絶対に必要だと思っていて。2014年に、母にもついて来て欲しいと頼んで、15年ぶりにルーマニアに行きました。その後も3回ほど行ったけれど、長くて2ヶ月くらいしかいられなくて、余所者としてルーマニアの表面をなぞっているだけで、どう頑張ってもそれ以上深くへ入り込めないという感じがしていました。

日本人であってルーマニア人であるというのが今の私のアイデンティティで、今度は、その土地に根ざして、生活して、四季を感じたい、という思いがあったので、1年間は帰ってこないつもりだったんです。もし、ルーマニアに行けていたら、私自身大きく変わっていたと思うので、本当に良いタイミングでこの展示の機会をいただけたなと思っています。

ANB Tokyoディレクターでキュレーターの山峰潤也さんからお話をいただいた時、最初は自分ひとりの展示をすることを考えていました。それで、日本とルーマニアの祖父母についてリサーチして、その視点から語るような作品も模索したんですけれども、あまりにもフィクションで、リアリティがないような気がして上手くいかなくて。

ある夜に、母と一緒に展示をすれば、全てが必然的な、とても自然な形であるべき場所に収まるようなイメージが降りてきたんです。母の昔からの知り合いの写真家の方が、私が作家としてのキャリアをスタートさせた頃に私の個展にお越しになった時「いつか二人で展示をしたら面白そうだよね」って言ってくださったことがあるんです。その時はイメージが湧かなかったけれど、今回「あ、今が人生で最適な時かもしれない」と思いました。

スクリプカリウ落合安奈 個展 「わたしの旅のはじまりは、 あなたの旅のはじまり」展示会場風景

-由利子さんは、安奈さんから二人で展示をしたいというお話があったときは、どのようにお感じになりましたか?

由利子:真剣な感じで「お話があります」と(笑)。話を聞いて、そうきたか!という驚きと、でも同時にどこにも断る理由はなかった。私は普段は、けっこう悩むタイプなんですけど、その時は全く悩まなかった。ただ、簡単なことではないなと思いました。彼女と共同で展示をやるということも、自分がもう一度ルーマニアに向き合うということも。

安奈:アイデアが降ってきた次の日の夜に母に伝えました。足踏みしてしまうくらいすごく怖くて。人生に数えるくらいしかないような、愛の告白と同じような感じ。頭が熱くなって、体が震えるくらいの緊張感で「大事なお話があります、時間をください」と、母に伝えました。断られたら、展示ができないこと以上の傷を負うなという想いで。

由利子:本当に、すごい覚悟ですよね。

安奈:あそこで受け入れてもらったこと、すぐに返事をもらえたことは、展示の準備を進められること以上に、人生にとって重要だったんじゃないかなと。今以上にこの先、そう感じる時が来るんじゃないかなと思います。

スクリプカリウ落合安奈 個展 「わたしの旅のはじまりは、 あなたの旅のはじまり」展示会場風景

-現代美術家と写真家。専門性も違うお二人ですが、どのように展示を構成していきましたか?

安奈:今回の展示は、写真家の母と現代美術家の娘、二人展の構造をとった個展、という入れ子式の構成になっています。構成する上で一番難しかったのは、私の立場が作家でもあり、キュレーターでもあるということ。写真家である母と現代美術家である自分の作品を、現代美術の文脈でひとつの展示として構成する必要があったことです。監督でもあり、出演者でもある私が母を包み込むのではなくて、母と対等であり続けなければいけなかった。最終的には、ちゃんとそのように展覧会を形にできたと思います。

展示を計画していくために、まず、母に、これまで制作してきた作品を見せて欲しいとお願いしました。作品を知りたいし、同時に、母の作品の中にある私自身の人生の部分を知りたかった。

実はこれまでも、ルーマニアのことや、私が生まれた頃のことを、母に尋ねたことがあったんですけれど、あまり乗り気じゃなくて、コミュニケーションがうまくいかない時期があったんです。

由利子:皆さんもそうだと思いますけど、母娘とはいえ、成人した者同士が一緒に暮らすって綺麗事じゃないですからね。それも表現をしたいという気持ちを強く持つ二人の人間が一緒に暮らすってね。家事とか、時間の取り合いもあってイライラしたりもする(笑)彼女が作家になって、彼女が色んなメディアで取り上げていただくようになってから、彼女の言葉で、私の人生の出来事が語られて世の中に出ていくということが増えたんですが、メディア上で文字化された時に、自分にとって大切なことがスッとまとめられて世の中に出ていくことに違和感を感じたこともありました。

安奈:自分の生い立ち上、私の作品について語るとき、母のことを語ることは避けられなくて。

由利子)あ、こういうことが生じるんだって、そういう衝突が起きた時は、互いにびっくりしたんだと思います。

安奈)そのあたりから少し関係がギクシャクしていって、コミュニケーションがうまくいかなくなっていった。私と母ではバックグラウンドも違うし、人間との接し方、距離の取り方も違う。作家としてのアプローチや重要視することも違う。でも、この展示の構想を伝えた時、母は、扉を開いてくれました。そこからは、発表まで限られた時間の中で話し合いながら、展示構成を詰めて行きました。

ビーズの糸を通すように、物語から物語を繋げる

「わたしの旅のはじまりは、あなたの旅のはじまり / The beginning of my journey is the beginning of your journey.」©スクリプカリウ落合安奈

展示会場に入って最初の展示、お二人の手で今回の展示のマケット(展示模型)を構成しながら、安奈さんからの質問に由利子さんが答えていく映像がとても印象的でした。

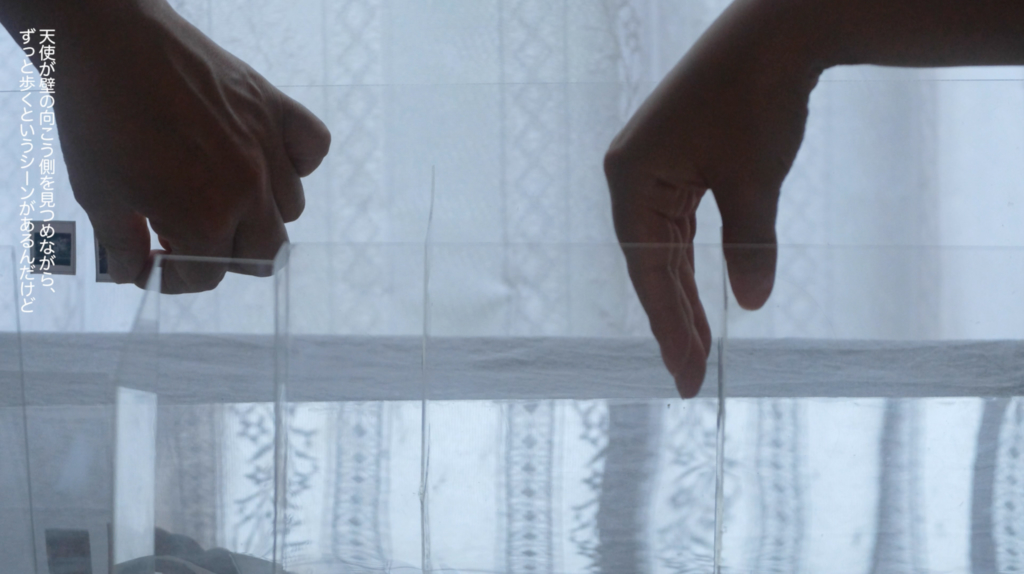

安奈:展覧会の構成をしている二人の手の映像を作りたいというのは最初からありました。映像の中に、声や音は入れたくないなと思って。モチーフ自体がとてもプライベートでウェットなので、肉声が入ってしまうと、逆に鑑賞者の想像力を狭めてしまうことにもなるし、個人的なものに収まってしまう危険性を感じて。無音の方が、かえって、音の豊かさもあるのかもしれないなと思って。

由利子:映像の元のインタビューは9時間あるんですよ。共通の知人で、聞き役として間に入って、客観的に話を聞いてくれるインタビューアーさんがいました。安奈が映像作品として仕上げたものを見た時は、プライベートなことなので、

安奈:展示全体に糸を通していくようにぐるっとつなげてくれるものとして映像が必要だなという感覚があったんです。9時間あるものを10分にするというのは大変な作業でしたが、この展示においてフォーカスすべき部分を見極めながら編集していきました。ベルリンの壁が崩れた時、誰も想像できない勢いで壁が崩れたんだという話を聞いたんです。壁とか境界というのは、今の時代を生きる自分を含む全ての人にとっても、一生ついてまわるものです。今回の展示の中で、あの時代の壁をちゃんと描くということは、大切なことだったように思います。

今回展示されている写真作品は、過去のもの、新しいものが織り交ぜられているということでした。おふたりそれぞれ、今回出展された作品への思いをお聞かせいただけますか?

由利子:私の作品は、この30年くらいの間に撮ったものを、ルーマニアへの眼差しとして、今回の展示の中で再構成していて、自分の中で3つの章があります。第1章は「壁の前を天使が歩く」。1989-️1990にかけて、壁が崩れた時代のベルリンとルーマニアを撮影したものです。第2章は、ルーマニアの農村を撮影した「循環・CORNEREVA」。生きることや死ぬことが循環していくというイメージで、写真をセレクトしました。

《天使が壁の前を歩く》©落合由利子

当時、私は、本当にその土地の人に会いに行きたいって思ったんですね。壁が崩れた、そして東欧の国々がどんどん変わっていこうとしている今、ひとりの人間としてそこにいる人たちの手に触れたいという想いで写真を撮りに行ったんです。

人々はどうやって暮らしていて、何に笑ってるんだろう?とか、今を生きる人間の存在を捉えたいという思いでシャッターを切っていました。そうしているうちに、日本以外の土地に根付いて写真を撮りたいって、模索するようになったんですね。そして、自給自足のルーマニアの農村に居候させてもらいながら、命に当たる光を探し求めては、写真に収めていました。1章と2章は、その当時の自分が求めて求めて撮った写真なんです。

最後の章は、こどもが生まれてからのルーマニアとの関わりのなかで撮った写真です。2014年に、彼女(安奈さん)に懇願されてルーマニアを訪れた時撮ったのはカラーの写真で、ずっと眠った状態だったんですけど、今回、”30年間のルーマニアというビーズに糸を通して繋ぐということ”をしないといけないと思って、そういう写真を見直して構成しました。

私は、子供ができてからルーマニアに4回行ってるんですね。リュックにおしめを詰めて、一人抱いて、一人の手をひいて飛行機に乗った時もあった。空港で子供が熱を出したら、キャベツの葉っぱのっけたら熱が下がるんだ、とか言われて、キャベツの葉っぱのっけたりして。ロシア航空のキャビンアテンダントさんが、あやそうとしてくれて弟を抱きかかえたら大泣きしたりとか(笑)

子供を連れてルーマニアと関わっていく中でいろいろな生死にも出

《別れ、時はたえることなく》©落合由利子

今回展示している写真の中で、2014年に撮った1枚の写真は、自分の中でキーになっています。2014年に久しぶりにルーマニアを訪れたとき、安奈の祖母であるアナさんが生まれて間もない安奈の父親を抱っこしてブコビナに帰省した時の写真が、本棚に飾ってあったんです。その写真を撮りました。写真の中のアナさんは、今の安奈の歳に近いし、それは私がルーマニアで小さい子を抱えて試行錯誤していた年齢と同じぐらいでもある。それを見守っていたアナさんは、今の私ぐらいの歳なんです。

人が生きていく中で、いろいろなことが起きて、

安奈:私の作品は、2点でひと組の作品になっています。左(西側)には、自分の意思でルーマニアに行った際に撮影した大きな写真。右側は、ルーマニアから自分が持ち帰ってきたものを日本の光の中で撮影した小さな写真です。今、ルーマニアに行けない状況で、土地に根を下ろすというのはどういうことかと考えて、家に差し込む光で撮影しました。

≪Light falls home(s) -家のひかり≫ ©スクリプカリウ落合安奈

ルーマニアで撮影した写真は過去の記憶でもあるので、映像的に扱いたい。日本で撮った写真は、写真として扱いたい。また、それを2つでひとつの作品としてジョイントして見せたいと考えました。それで、イメージの扱い方の意識の表れとして、ルーマニアで撮影したものは出っ張っていて、日本で撮影したものは奥に引っ込んでいるというような、少し違和感もありながら共存している感覚を額装でも表現したんです。

映像中の母の言葉でも、「生命の光を捉える」というワードが出てくるのですが、私の作品にとっても光は重要な存在です。ヨーロッパに行ったときに、窓から降り注ぐ光がドラマチックで西洋絵画のようで、日本の光とは全然違うということを身体で実感したことがありました。あの時、西洋絵画のような光をヨーロッパの日常の中で目の当たりにした、というよりこの土地に降り注ぐ光を捉えたらあのような絵画表現が生まれるのではないかと、はっとした経験でした。世界中どこにいてもいろんな光が降り注いでいて、時の移り変わりで同じポイントでも光が変わったりする。私は、そのことに、すごくワクワクします。日本とルーマニアやヨーロッパで感じた光の違いは、場所同士がすごく離れていることを表すことでもある。でも一方で、人間が引いた国境とかそういうものに関係なく太陽は降り注ぐ。その2つの事実と身体的に感じた光に対する実感が今回の作品の中にあります。

「Light falls home(s) – 家のひかり」の一部 ©スクリプカリウ落合安奈

《循環・CORNEREVA》©︎落合由利子

過程を捉える目としてのカメラ

安奈さんは、マルチメディアの作家として様々なメディアで表現をされていますが、「写真」というメディアについてどのように思われますか?

安奈:母が写真家なので、正直避けていたメディアではありました。(笑)

私は、東京芸大の油絵科に入って、入るまで絵を描いていましたが、予備校時代にインスタレーションとコンセプチュアルアートの資質を見出されて、入学以降はずっと現代美術の領域で空間表現をやってきました。自分の生が抱える苦しみも、現代アートをやる中で、自然に社会と接続し、私一人の問題ではなくなっていくという実感が持てるようになり、表現者としても、一人の人間としても救われた部分が大きかったんです。

そうやって自分の祖国をリサーチしたり、「土地と人との結びつき」を手掛かりに作品を制作する中で、移動する必要が出てきました。ルーマニアに限らず、いろんな国を巡るようになって、目的地で目的を達成することから作品が生まれるのではなくて、その過程で出会う人々や景色に大事なものがあるということに気づきました。それを記録しておくために、自分の身体の一部としてカメラが必要となってきたんです。写真での表現を始めてから、目がカメラになっていって、これまで以上に”見るようになった”感覚もあります。こうして、表現者として作品を作るからこそ、出会えた人がいることは、本当に豊かなことだなと思います。

わたしの旅が、誰かの旅とつながり、巡ってゆく。

展示のタイトルにも「旅」という言葉が出て来ますが、それぞれの場所で生きる人々の生活を作品を通じて旅する中で、鑑賞する私の世界が、時代や国を超えて作品の中と繋がっていくような感覚がありました。今回の展示は、どのように鑑賞者に届いて欲しいですか?

由利子:壁がキーワードになっているという話がありましたが、壁って本当に目に見えるものだけじゃないですよね。自分の心の中にもいつの間にか壁ができたり、崩れたりする。

安奈:タイトルの「わたしの旅のはじまりは、あなたの旅のはじまり」は、主語を入れ替えても成立するような、回文章的にめぐる構造をとっています。私と母のことも指しているんですが、願わくば、この二人以外の主語が入ってきて欲しい。そうして、いろんな人の中で巡っていってくれたらいいなと思っています。

「わたしの旅のはじまりは、あなたの旅のはじまり / The beginning of my journey is the beginning of your journey.」©スクリプカリウ落合安奈

聞き手: 篠田 栞

編集: クマ財団事務局

【展示会情報】

スクリプカリウ落合安奈 個展 「わたしの旅のはじまりは、 あなたの旅のはじまり」

会場:ANB Tokyo(港区六本木5丁目2-4 )*六本木駅から徒歩3分

会期:2021年9月15日(水)~10月3日(日)※終了いたしました

開館時間:12:00~18:00

休館日:月・火曜日(祝日の場合は開館)

入場料:一般/1000円 大学生/500円(全フロア共通チケット)中・高校生 /入場無料

※価格は全て税込 ※学生は受付にて学生証要提示

オンライン事前予約制:https://reserva.be/anbtokyo

【アーティスト情報】

スクリプカリウ落合安奈

美術家。1992年生まれ。

日本とルーマニアの二つの母国に根を下ろす方法の模索をきっかけに、「土地と人の結びつき」という一貫したテーマのもと様々な素材・手法の作品を、国内外の美術館などで発表。

東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業(首席・総代)。2020年 Forbes 30 UNDER 30受賞。