インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.20 黒木 洋平インタビュー「理想的な集まりのその先へ」(亜人間都市『草、生える』)

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Kurogi Yohei | 黒木 洋平

『草、生える』舞台写真

2022年2月、演劇ユニット・亜人間都市の2年ぶりの演劇公演『草、生える』が早稲田小劇場どらま館で開催された。至るところに草が生い茂ってしまう町を舞台に、それを抜くことを生業にする5人のキャラクターが描かれる。シンプルな設定のなかの不条理な世界観、それが織りなすオフビートな笑いが印象に残る作品だった。

本インタビューでは、『草、生える』で作・演出を務めた黒木洋平に本作のクリエーションや自身の演出方法などについて尋ねた。コロナ禍という世界的に大きな変化が生じるなかで、黒木にも演劇を作るうえでの価値観の変化があったという。これから亜人間都市はどのような活動へと向かっていくのか、その一端が明らかになっているだろう。

取材・構成:長沼航

戯曲を再び書けるようになるまで

——『草、生える』で久々に亜人間都市の公演を観ることができてよかったです。

黒木:ありがとうございます。

——その前の公演は平田オリザの『東京ノート』と小笠原鳥類の『鳥類学フィールド・ノート』、どちらも他の人が書いたテキストを上演されていました。『鳥類学フィールド・ノート』がちょうどコロナ禍の最初期で公演中止になってしまい、そこから2年ほど経った『草、生える』で戯曲を自分で書いて上演するところに回帰したわけですよね。戯曲を書いて上演しようとなったきっかけは何かあったんですか?

黒木:亜人間都市としては基本的に自分の書いた作品を上演することの方が多く、他人の作品を2回連続で演出することの方がイレギュラーでした。では、なぜ他の人が書いたものを扱っていたかというと、創作するための条件をつくるのがだんだんと難しくなっていたからです。戯曲を書くときには、書き出す前にモチーフやテーマが自分のなかで十分に積み重なる必要があります。けれど、当時は生活環境の変化もあって、以前よりもその工程に長く時間がかかっていました。それでも、自分には演劇をやる動機も必要もあるので、なら他の人が書いたテキストで演劇を作ろうと思って『東京ノート』『鳥類学フィールド・ノート』と2つの公演を実施しました。

——そこから、『草、生える』が上演されたということは、要するに、その書けない・作れない時期を乗り越えたんですよね?

黒木:そうですね。他の人のテキストをやることで戯曲執筆に時間が十分に充てられたので戯曲を書くことができました。

あとはコロナ以前と以後で演劇に対しての向き合い方が変わったことも影響していたと思います。特にコロナの前は、作品よりもその周辺のことをすごく気にしていました。つまり、自分がどう戯曲を書くかよりも、座組みとお客さんとの関係や俳優と演出家との関係の理想的なあり方、演劇を作るうえで人々がどうやったら対等でいられるのかをすごく考えてたんです。

でも、コロナやそれに伴う自粛期間があって、そもそも接触とかがよくないとされると、どのような関係が良いかってこれまでと同じようには考えられないですよね。演劇なんてやるべきじゃないのではと考えられてしまうくらいに状況が変化して、それまで自分がなにを考えてたのか思い出せなくなってしまうくらい、自分の中の演劇に対する考え方がすごくリセットされたんです。

だから、本当に改めて演劇をやろうってなった時に、戯曲を書くっていう元々やっていた形式に戻ったし、その内容も自分が本来的に大事にしていたものにもっとちゃんとフォーカスできたらなあと思って、『草、生える』という作品を作りました。

集まりの言語化としての戯曲、身体性の言語化としての台詞

——ありがとうございます。黒木さんのやっている活動は、常に人が集まることに関わっていると思っています。過去に実施されていたワークショップでは、その場で初めて会う人たちがどのように話をしたり聞いたりすることが可能かを考えていましたし、最近もただ集まってそれぞれが好きな本を読むという「読書会」を開いていますよね。黒木さんはやはり人が集まって何かすること、その集まりをより良いものにすることを自分なりの仕事としてやっているんだろうなと思っています。ただ、同時に黒木さんは劇作家でもある。個人的には集まりに対して働きかけるのは演出的な思考だという気がするんですが、集まりへの関心と戯曲の執筆とはどのように重なっているんでしょうか。

黒木:自分は戯曲のことを「集まりの言語化」、つまり、人が集まっている状態を空間的に想像して、言葉でそれを構築するものだと考えています。たとえモノローグの戯曲だとしても、その戯曲は誰かに向けて喋っているし、それは実際に観客の前で発話されるので集まりを志向していると思います。戯曲を書く自分自身が持っている、集まりを作りたい・参加したいという気持ち、もしくは孤独から抜け出たいと思うような気持ちの言語化にも近いと考えています。

——なるほど。言葉によって集まりを組織しているという意味で、劇作家も人と人との集まりを考えているといえるわけですね。戯曲を執筆するとき、具体的にはどんなことを考えて書いているんですか?

黒木:会話することのリアリティを感じられるようなシチュエーションを作り出すことを大事にしています。例えば、平田オリザの『S高原から』では病院の待合室で知り合い同士、もしくは、たまたま隣にいた人同士が話しますよね。でも、今の自分はそういう会話があると思えないんです。そういうシチュエーションが信じられないので書けない。

『草、生える』の場合、舞台を働いている人たちのコミュニティに設定しました。職場というものが当時の自分にとって他の人と話すことの一番身近なイメージだったし、働くこと以外で成立するコミュニティが年々信じられなくなってもいます。だから、いま自分が書けるのは労働することを通したコミュニケーションのみでした。

——とても興味深い話です。ただ、職場を舞台に平田オリザ的な会話を書くこともできるかと思います。でも、黒木さんはそうじゃない書き方を選択していますよね。とりわけ気になったのは戯曲のリズムです。シチュエーション自体はありふれたものだけれども、全てのキャラクターにあるリズムが与えられていて、それが作品の大きな特徴にもなっていると思います。

黒木:確かに戯曲を書く時は言葉のリズムをとても気にしていました。これは以前からそうなんですが、戯曲を書くときの自分なりのテーマとして「方言が持っているような身体性をどうやったら標準語で出せるか」を考えているんです。

自分はもともと関西弁、正確に言えば讃岐弁を喋るんですけど、いまはめちゃめちゃ標準語を喋って生活しています。こういうことは地方から上京した人にはよくあることかもしれないですけど、演劇という喋り言葉を扱うことに携わっていると両者の違いを強く感じます。言葉や話し方が変われば、言えることの内容も変わってきますよね。標準語は作られた言葉だということもあって「流れ」、つまり身体性やその人らしい話し方みたいなものが出しづらいと思っています。でも、本当はそういう自分なりの話し方が誰にでもあるはずで、セリフを書くっていうのは、つまりその流れを作ることだと思うんです。自分は標準語を使って戯曲を書きますが、そこで意識してるのは、例えば自分が関西弁なり讃岐弁なりを喋る時に持っているはずのリズムみたいなものを、しかし標準語で何とか表現するにはどうしたらいいかということです。 そういうキャラクターの喋り方に自分はこだわっていますね。

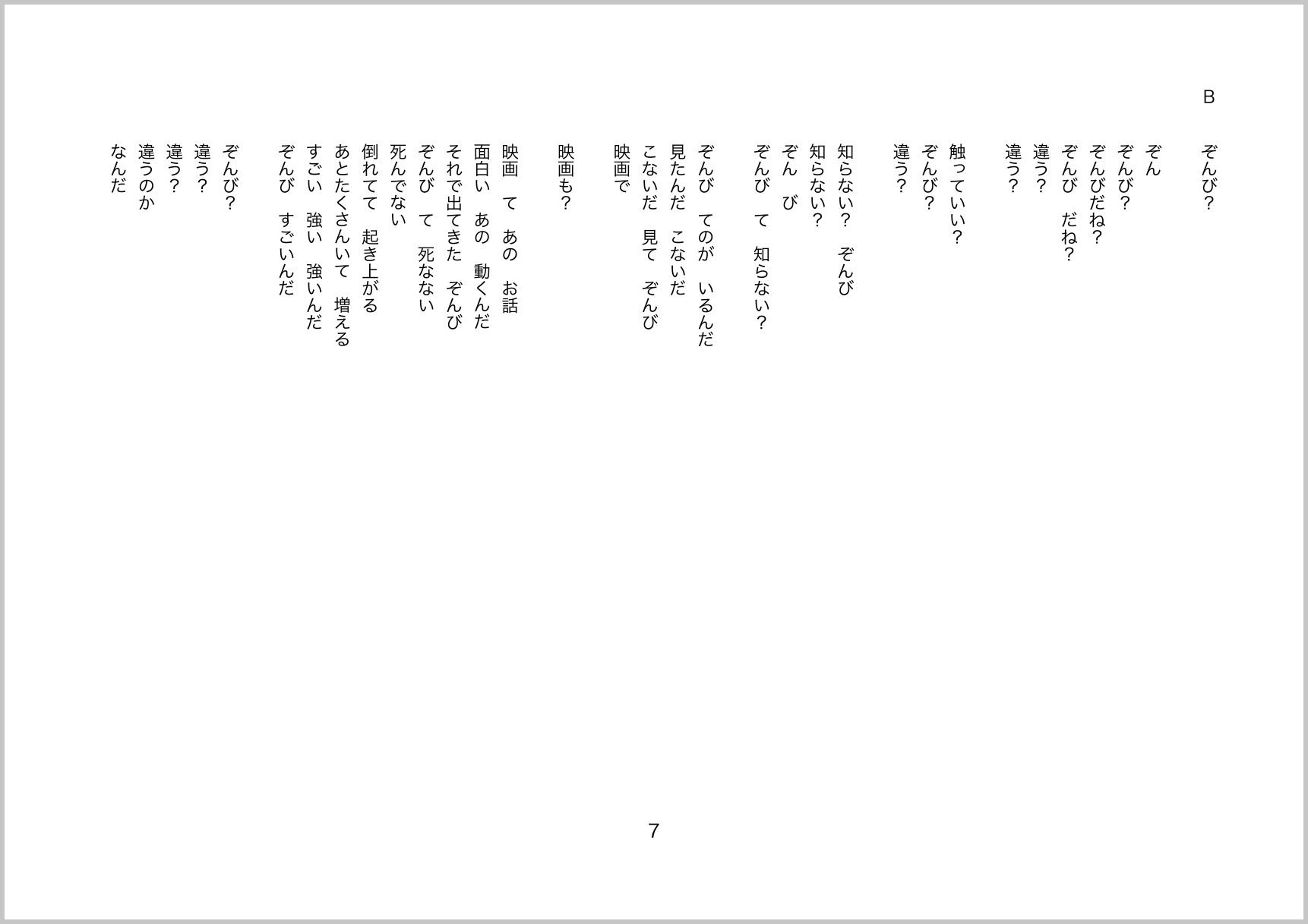

『草、生える』(戯曲)より抜粋 なお、戯曲はこちらから読むことができる→note

笑っていいのかわからないのが一番笑える

——上演を見ていて、キャラクター同士の関わりのバリエーションも気にされていたように感じました。5人のキャラクターを全体集合として、そこから任意に取り出された誰かと誰かが舞台に放り込まれ、会話が起きる。そんな数学の組み合わせの問題、もしくは、箱庭とかゲーム、再現VTRのような感触があったんですよね。そういう鑑賞時の感覚と、会話の生まれるシチュエーションやそれぞれの喋り方への黒木さんの意識とがつながっていることがよくわかりました。

黒木:『草、生える』の舞台は町なので、本当はもっと人間がいるはずなんです。でも、舞台上に出せる人数には限度があります。むかし『世界がもし100人の村だったら』って本がありましたけど、まさにあれですよね。5人でも街をやる。そういうときにある種のデフォルメが働きます。そして、デフォルメされたキャラクター同士を話させることで社会っぽいものを描くことができる。そもそも、戯曲というものはそういう作り方をされるってことでもあるとは思うんだけど。

——その俯瞰的な視点とともに印象に残っているのが不条理的な笑いです。畠山峻さん演じる町の所有者が、謎のビームに撃たれて死んだはずなのにしばらくして何事もなかったように目覚めるシーンが衝撃でした。面白いシーンだと思うんですが、ここには単に人が出てきて喋るというシチュエーションの構築を超えたものがありますよね。黒木さんの創作にとって、笑えることやおかしさもまた重要なのだろうと感じました。

黒木:それこそ自分が本来的に何を書きたいのか、演劇とは何だと思っているのかを改めて考えたときに、自分は新喜劇とかを見て育ったことを思い出しました。でも、これまでくだらないことや笑えることをおろそかにしていた部分があったんですよね。振り返ってみたときに、それって自分にとって本当は大事な要素だったなと思ったので、今回はちゃんと笑える作品にしようとしました。

ただ、僕は作り手側が「笑ってください」というふうに提示するのが好きじゃないんですよね。そうやって提示されるだけで笑えなくなっちゃう。つまり、笑っていいのかよくないのかわからなくないと笑えないし、笑っていいのかよくないのかわからないだけで僕は笑っちゃうんですよ。笑えるシーンなんだけど笑っていいかどうかわからないときって、笑うかどうかが観客に委ねられてるわけじゃないですか。そういう自由度があるのが演劇のいいところなので、笑いに限らず、どんなシーンでも一面的に見えないように作る手間が絶対に必要だと思っています。今回も笑えるシーンを入れたつもりだけど見せ方としてはそうはなってないので、ちょっと怪しいシュールなものになってるかもしれないです。

——僕はKUMA EXHIBITION2018で発表されていた『アムネジア』も好きでした。あれも笑える作品ですよね。そこで起きている面白さはやっぱり戯曲から立ち上げられている感じがします。あるシチュエーションで誰かが喋ることを前提として書いてあるからこそ、笑えるようになってるというか……。

黒木:僕は戯曲を書いてるので言葉で笑いを作らなきゃいけない。だから、人は変な顔とかでも笑えるとは思いますけど、戯曲のなかでは使えないわけです。じゃあ自分が戯曲で作り出している面白さが何かっていうと、「お前はそういうふうに思ってるんだ」っていうことから生まれる面白さだと思うんですよね。キャラクター同士で価値観や持っている情報が違う。その違い自体がおかしみになりますが、それは話してみることではじめて生まれる面白さです。人間にはついつい相手も自分と同じように考えていると思ってしまう傾向がありますけど、実際に話してみると実は違いがあることがわかる。悲劇的なものにせよ喜劇的なものにせよ演劇の面白さってそういうところにあると思っています。先ほどあげてくれた畠山さん演じるキャラクターが復活するシーンでは、「自分は触って死んでることを確かめた」「私は死んだって聞いた」「僕はただ寝てただけだ」というふうにそれぞれが持ってる情報や認識の違いが現れることを面白がっていました。

『草、生える』舞台写真(死にました)

『草、生える』舞台写真(起きました)

言葉が伝わらない人と、それでも言葉でコミュニケーションする

——今度は演出家としての黒木さんについてお聞きしたいと思います。出演者5人はバラバラの個性を持った俳優だと思いますが、それでも何かしら統一感を持った演技をしていると感じました。実際どういう演出をしたんですか?

黒木:統一感を出すための演出はしていないですけど、今回はある演出的な指針がありました。もし、統一感を感じたのであればそれが要因かもしれません。

広く表現というものはなんらかのかたちでデフォルメを含んでいると思っています。自分は演劇を通して発話や身振りをデフォルメしたいと考えていて、『草、生える』では、そのデフォルメのイメージを言葉が通じない人に対して話しかけるときの身振り手振りや言葉の使い方に設定しました。これが作品全体の大きな指針になりましたね。

このイメージには元となる個人的な実体験があります。僕の祖父は聴覚障害を持っていて人工内耳を入れているんです。祖父の持っている障害の性質上、補聴器を付けても聞こえるようにはならないんですけど、内部の電気信号を受け取る神経より先の部分はちゃんと機能しています。人工内耳は音を機械的に電気信号に変換して聴覚神経に届ける装置で、これによって聴覚障害を持つ人も音を認識できるようになるんです。でも、それは僕らが聞いている音とは違う機械っぽい音なんだそうです。自分はこうした単に聞こえにくいのとは違う聞こえづらさを抱えた人とコミュニケーションをする経験が幼少期からあって、そのときの身振りとか話し振りが会話することのデフォルメの強力なイメージになっています。

それはひいては、言葉が伝わらない人と、それでも言葉でコミュニケーションすることにつながってくると思います。自分は劇作をするくらいには言葉をすごく大事にしています。だけど、言葉は万能ではないし、同じ言葉を使っていたとしてもうまく伝わらなかったりすれ違ったりすることはザラにあります。そういう限界を引き受けた上で、それでも言葉でコミュニケーションしようとするとき、そういう話し振りや身振りみたいなものが必要になってくるのかなと思いながら、今回の『草、生える』を作っていました。

『草、生える』舞台写真

——なるほど。そういう方針があったんですね。実際に稽古場で演出するときには、俳優の演技を見て何か言いますよね。それはどういう基準で言葉をかけるんですか?

黒木:自分が外側から見ていて、わかるかわからないかというのを一つの基準にしています。面白さや説得力があるかが大事で、自分が見ていてそれがわからなかったときは、俳優のほうで言葉で説明してもらう。説明してもらって言葉で納得できたら、それを受けてコメントをしますし、言葉で説明してもらってもわからなかったら別のプランを考えてもらうことになりますね。もちろん、俳優の側から相談を受けることもあります。

なぜこういうやりとりをするのかというと、演技はどんな形であれ自覚的な表現として行われる必要があると思っているからです。ただ立っているのも、そこに自覚があるのとないのとでは全然違い、それは外側から見て判断できます。もし自覚的であればなんの動きもなくただ突っ立って台詞を喋ってもいいわけです。俳優が自分の表現を自覚的に選択できるように稽古場で取り組んでいました。

でも、これが難しいんです。自分で戯曲を書いてるからといって、演技の問題が簡単に解決できるわけじゃないんですよね。戯曲を理解することと、それを演技に変換することは別の話ですから。俳優が困っていると、自分が書いた手前申し訳ない気持ちになるんですけど、でも自分は手伝うことしかできない。俳優が腑に落とせなければ、自分がどんなに演出で外側を取り繕ったとしても良いものにならないので頑張ってもらうしかない。演出家は自分ではどうにもできない部分がたくさんあって難しいですね。

——藏下右京さんが劇の前半に一言も喋らず立っていたり、百瀬葉さんが様々な表情や身振りを駆使しているのが印象的でした。

黒木:もともと藏下さんからは、台詞を喋らずに立つというのを自分なりの表現としてやってみたいと聞いていたので、無茶振りをしてみました。

百瀬さんの動きは確かにパントマイムのような身振りになりましたね。個人的には言葉が伝わらない人に対しての身振りみたいなものって自然とあれくらいの大きさになるのではないかと思っていましたが、実際にやってもらうと、人によって経験や考え方が異なるからか、身振りやその大きさなども様々になりました。自分のイメージに近いのは百瀬さんの身体のあり方だったので、ああいうふうにみんな演じてほしいと思いつつ、でもそうもいかないんだなという現実がありました。

『草、生える』舞台写真

演出の欲=邪念を諦める

黒木:こういうのって演出の欲なんですよね。演出的なビジョンって、作品のなかで実現しているものよりもっともっとたくさんあって、より強い演出を作りたいと思うときはたくさんあります。でも、やっぱりそれって一朝一夕では作れなくて、劇団のようなもっと長期的な関わり方を前提とした集まりでないといけないです。それに、作品を作ることと演出家や団体固有の表現を作り出すことは別なので、こういう欲が満たされたからといって作品が良くなるわけでもないですし、むしろ目指さないほうが作品を作る場においては正解だと思っています。だから「邪念」ですよね。そういう邪念のことは忘れて、それぞれの人ができることや信じられること、やりたいことを正確に理解して表現するだけで作品としては十分だと思っています。というか、それを本当に十全にやれてる人なんてなかなかいないわけですよ。

そうすると、自分が演出においてやってることってすごくシンプルで、コラボレーションが綺麗になるように調整してるだけなんですよね。参加してくれている人が実現しようとしていることを実現させてあげようとしているだけで、自分が実現したいものをやってもらっているわけでは全くない。演出家と俳優、その他のスタッフの関係性を考えた時に、もう演出家は欲を出さずに、みんながやろうとしていることを綺麗にやれるようにすればそれでいいんだと思ったタイミングがあって、それからはそういうスタンスです。

——話を聞いていると、黒木さんは戯曲や俳優・スタッフのことをすごく信じてるように思えてきました。演劇公演のメンバーって、とりあえずある戯曲をやるっていうことだけ決まって集まるわけじゃないですか。黒木さんの演出の場合、俳優やスタッフがその戯曲を使ってそれぞれしたいことを考えて、黒木さんは戯曲を書いてしまったあとは、その人たちを手伝う立場として身を引いている。それって要するに戯曲からみんなが表現を作り出してくれることを期待してるんだなあと思って。そういう意味で、それぞれの人間や、その表現の基盤となる戯曲を信じてるのだろうなと……。

黒木:他人のことについては、正直、信じられるときも信じられないときもあると思うんです。でも、それって実際にやってみないとわかんない。もちろん、出演やスタッフワークを誰にお願いするかは演出側の選択なので、前提として依頼するに足るだけの信頼はあります。それでも、もしかしたらうまくいかないかもしれないし、逆にめちゃくちゃうまくいくかもしれない。それに、ひとりひとりのことを信じていたとしても、参加者同士の相性はわかんないですよね。でも、僕は性善説的に、人と人はわかり合える、というか、わかり合えなくても面白いことにはなるってことを信じているんです。何かを面白いと思うことができる人間の方を信じていると言ってもいいかもしれません。相性が合わないっていう事態も起こりうるけど、しっかり見せ方を考えれば面白いものとして提示できる。作品にすることで失敗みたいなものすら面白がれるわけで、それに対する信頼があるからこそ演劇を作れているんだと思います。

『草、生える』舞台写真

劇場で演劇をやることの限界

——黒木さんは劇場に対してどういう気持ちを持っていますか?これまで三鷹のSCOOLやどらま館など、ある程度演劇の人たちが好んで使う劇場的なスペースで公演をされています。それはいろんな制約があって選んでる面もあると思いますけど、そういうところでやる良さを感じているんでしょうか?

黒木:『草、生える』はできてよかったと思っているんですけど、劇場そのものについては本当に嫌になってきています。あれは劇場でやるような演劇を作ろうと思って作ったんですよね。でも、それって本当に大変なことで、これを継続的にやっていくのは簡単なことではありません。「劇場でやるような演劇」っていう言い方で強調したいのは、そうした演劇が音響や照明や美術を使うことや、それが一定のクオリティを持って存在することを大前提にしているという点です。劇場が前提としているハードルっていうのがめちゃくちゃ高くて、それを超えないと演劇と呼ばれるものを作れないようなシステムがすごく嫌になっています。

もしそういう演劇を作ることが前提となるなら、それが可能であるような経済的な条件が整っている必要があります。かつて、それがある程度成立していた時期はあったかもしれないですけど、いま劇場で演劇をやるためのサイクルは機能していないと思います。2.5次元演劇みたいな大きな箱でお客さんを大量に集めてやるようなショーとしての演劇だけが成立していて、助成金によってなんとかやっているものは演劇として成立していないと言っていいんじゃないでしょうか。助成金が補助として機能して、継続的に活動するための基盤ができたら自立していくような道筋があればいいんですけど、中堅の団体ですら助成金がないとやっていけないって構造って、なにかおかしい気がしています。いや、本当のところは僕もわかんないですし、おかしくないのかもしれないです。でも、自分はその構造でしか演劇が成立しないことに違和感があって、それを見直す形で演劇を作りたいと思ってます。

——今回の公演もクマ財団からの助成を受けていましたよね。

黒木:はい。『草、生える』は劇場からの要請で客席を4分の1にしたんですけど、クマ財団の助成があったからなんとか公演として成立しました。助成がなければ興行としては大変な赤字です。

コロナじゃなかったとしても、演劇が存在するために越えなきゃいけないハードルが高すぎる。それに辟易しているところがあります。特に、自分が労働と演劇活動とをを両立させる作り方をしようとしてるから余計にそう思うのかもしれないですね。「劇場」は演劇に規模の大きさを要請しますが、規模の大きさと作品の良さは異なります。自分にとって適切なもっと小さい規模で、良い演劇を作ることを考えていけたらと思っています。

亜人間都市は漫才へ……?

——これから亜人間都市の活動はどういうふうになっていく予定ですか?

黒木:まだ公演の予定はないんですけど、やりたいと思ってるものはあります。

まず、劇場ではない場所で公演をやりたいということ。もう一つはさっきの信じられるコミュニケーションについてもっと考えていくことです。自分のなかで、人と人とのあいだにコミュニケーションなんて起こらないのではという疑いがあるんです。そこで、劇作家としてはもうちょっとフィクショナルなシチュエーションに依存しない会話というものを想像したいと思っています。そのときに、最近気になってるのが漫才です。

——漫才を作るんですか?

黒木:いや、漫才の形式に興味があるということです。漫才コンビが舞台上で喋っているとして、その二人がやってることって漫才でしかないじゃないですか。演劇だったら、演劇の物語の中のシチュエーションがあって、その内部で会話してる。僕がいま問題視してるのは、そうやって会話が起こりうるようなシチュエーションなんて存在しないのではないかってことなんです。

漫才はシチュエーションよりも形式が大事ですよね。僕はもう形式だけあれば、人間が会話をすることに何か現実的な説得力のあるシチュエーションをわざわざ用意する必要なんてもはやないのではないかって思っています。そういうものとかが全くない漫才と同じ地平で、演劇を見にくる人と演劇をやる人がいたら、架空のシチュエーションをわざわざ用意しなくても、もうそれ自体がシチュエーションなので、それだけで会話は可能なのではないかと。今はそういう形式を利用した漫才みたいな戯曲を書いてみたいです。

——なるほど、もはや物語的な架空の設定そのものを信じられなくなってきているんですね。それでも全く設定を作らずに即興でパフォーマンスをするとかではなく、戯曲を書き続けるんですか?

黒木:そうですね。自分には台詞を書くことによって表現したいものがあるってことだと思います。感覚としては誰かが言いたがってるけど言えないことを台詞として書いているんですよね。自分が本当に思ってることじゃなくても、周りを気にして発されていない言葉があると気づいてしまうと、それを言ったり書いたりしないではいられない。戯曲や台詞はその表現としてぴったりのものだと思います。

——面白いですね、戯曲を書く時点で誰かの言葉を代弁しているんですね。それを人にやらせているということも含めて、黒木さんは演劇の人なんだなと感じます。

黒木:小説を書く状態を自分が作れていれば、もうちょっと別の何かを拾ってきて表現するんだろうけど、演劇を作ってきたから、そういうものに対してすごい敏感なのかもしれない。それとも、そういう人間だから演劇やってるのかな。どっちが先なのかはわからないです。

——次の公演、楽しみです。

黒木:ありがとうございます。とはいえこれからどうしようという気持ちで、知り合いの俳優も少なくない人数が演劇を辞めてしまったりしていて、新しい人と出会っていかないといけません。

——演出家の一番大事で地道な仕事は人集めですからね。

黒木:そうそう。でも、これから創作の体制はかなりスリムにするつもりなので、その意味では負担は軽くなるはずなんですけど、とはいえ良い俳優に出会うことも簡単じゃないので……。

——じゃあ、このインタビューを読んだ「我こそは!」という俳優さんに名乗りを上げてもらいましょうか。

黒木:あ、はい、とりあえず一度お話ししましょう。