インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.19 岩崎 広大 『NO-RECORD-FOUND CERTIFICATE—759 Insects—』出版記念インタビュー

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Iwasaki Hiromasa | 岩崎 広大

「昆虫」への尽きぬ興味を軸に、人間・環境・風景へとアプローチしてきた岩崎広大。これまでの作品は、昆虫の羽化で生じた穴を用いるピンホール写真のシリーズ《LANDSCAPER》や昆虫標本の翅に風景を印刷するシリーズ《かつて風景の一部だったものに、風景をプリントする。》など、一般に、展示して見せるものだった。一方、今回作品として発表したのは、誰もが手元に置いておける全360ページの書籍。原寸大の昆虫標本があるがまま掲載された『NO-RECORD-FOUND CERTIFICATE—759 Insects—』は、さながら二次元に変換された標本箱のようである。この出版を記念し、代官山蔦屋書店(1F自然科学コーナー、2022年10月3日-10月31日)にて開催されたブックフェアの会場で、出版物という新たな作品形式への挑戦について、きっかけや考えなど、制作背景を中心にお話をうかがった。

インタビュアー:松山ひとみ(アーキビスト)

標本箱から本へ

蔦屋書店での出版フェアの様子

——まず、今回制作されたのは出版物ですね。これまでの作品とは形態もですけど、存在の仕方が違う。私、岩崎さんに直接お会いするのは初めてなんですが、寄稿のお声がけをいただいたときから気になっていました。昆虫標本そのものを作品に変える手法から、どうして出版物にしようと思ったんですか。

岩崎:本物の昆虫を作品に使用していると、持ちづらいということを言われることがあって。僕自身は、箱に入っているからそれほど問題だと思っていなかったんですけど、ギャラリーで展示したりすると比較対象が絵画なので、僕の作品は小さいうえに保管が難しい……。そもそも素材となっている標本が昆虫館(※元の持ち主)にあったときから、保管の難しさっていうのが問題だったので、標本のモノとしての限界、保管コストとかが共通していて、そこから解放したかったんです。本だったら、「持ち方」としては標本箱と同じだと思って。

『NO-RECORD-FOUND CERTIFICATE—759 Insects—』表紙 (Photo by 篠田優)

——確かに。標本箱ってきっと、ときどき出してきて眺めるものだったりしますよね。でも、自分の作品がどう保管されるかっていうところを考えて制作をする作家さんって、そんなにいないんじゃないかと思うんですけど。

岩崎:そうですね。もともと、僕が素材にしている昆虫標本が昆虫館にあったということが、こういうことを考えざるを得なくしていて。自分の手を離れたあとの、作品保管を含んだスケールを意識しています。

——今回の出版プロジェクトのウェブサイトにも少し書かれていたかと思うんですけど、岩崎さんのところにたくさんの昆虫標本が届くことになったのは、どういったことがきっかけだったんですか。

岩崎:中学生のとき「自然科学部」という部活に入ってたんですけど、同期で今、昆虫館に勤めている友人がいるんです。大事な情報が欠けていたり、標本そのものが傷んでいたりして、昆虫館の展示に活かせない標本というのが実はたくさんあるということや、その管理に十分な予算が割かれていないということを教えてもらいました。

——私もいくつか、設置主体が異なる博物館施設で働いたことがあって、言わんとすることがよくわかるんですけど、博物館のように見える場所でも、規模や法的位置付けによってできることが全然違うんですよね。

岩崎:僕も少し調べたんですけど、法的に博物館とはならない類似の施設は、収蔵庫を持っていなくてもいいようで、設置主体によっては、まったく運営委託してしまっているようなこともあるし、収蔵品の保管管理をするための設備にお金がかけられないこともあるみたいです。

——辛いところですよね。昆虫標本に限らず、長くモノを保存しようとすると保管環境って大事ですけど、とくに昆虫標本の場合、温湿度の管理だけじゃないですよね。

岩崎:そうなんです。昆虫標本は、虫に食べられてしまうことも多いので、箱が密閉できるかとか、周りから虫に侵入されないかとか、そういう保管の問題もあります。ときには粉々になってしまっていたりして。1〜2年くらいは見た目が普通に保たれていても、中がスカスカになっていたりとか……。

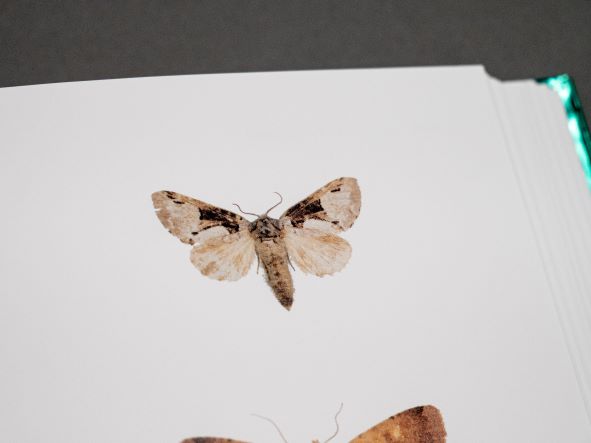

『NO-RECORD-FOUND CERTIFICATE—759 Insects—』より (Photo by 篠田優)

——今回の出版物には、そういう保管環境だったり時間の経過だったりで、もう生きていたときの姿を保てていない昆虫標本というのがそのまま載っていて、それって博物館の展示とか、図鑑とかでは決して見られないですよね。

岩崎:はい。背景にある昆虫館の現実というか、それは残念なことでもあるので、こういう形で見せて悪い印象があったらっていう躊躇もあったんです。でもそもそも、博物館みたいなところの、集めることと、それを保管する能力とが釣り合っていない状況とか、そういうキャパシティを無視した現実があるわけで、なにかそういうことへ目を向ける入口として、プラスに働いたらいいなという思いがあって。

——自然史博物館の方と話したときに、昆虫標本を受け入れるときの大前提に保存状態が良いことっていうのがあるけど、研究素材としてはいくらでも、本当は受け入れたいんです、っておっしゃっていて、研究の仕方の違いとかも含めてですけど、厳しく選別することが当たり前の美術館とはまったく異なる姿勢なんだなと思ったんです。管理できる量の限界はもちろんある。でも、一つとして同じじゃない個体だから、できるだけ多く残したいっていう研究者の素直な気持ちは、キャパシティを増やす努力につながっている。と言っても、現実には、それはやっぱり理想で、努力のしようもない施設の方が多いんですよね。岩崎さんのこの出版物は、アーティストとしてできる問題提起というか、アートという文脈だからこそ見せられる昆虫標本で、これはすごく良い提示方法だと思いました。

《NO-RECORD-FOUND CERTIFICATE—759 Insects— (P251)》

岩崎:これ(上の写真)とか、緑のモケモケしたのが一緒に写ってるんですけど、カビが生えちゃってて。こういう状態の標本って、博物館とかだとあってはいけないというか、ないことになってると思うんですけど、この本にはあっていいなと思って、そのまま撮影しました。燻蒸とか、したい、しなきゃと思っていても、それをする場所だったり、お金だったりが、どうにもならない施設とか、ほんとにたくさんあって……。

——収録されている昆虫標本は、キャプションがあったりなかったりもしますよね。あるものには採集場所や年の表示もあって。キャプションには、採集者の名前を書くこともあるんですか。余計なお世話なんですけど、記録を残すっていう私の職業柄、集めた人の痕跡がもう少しあるといいなと思ってしまうというか、昆虫標本って誰かが意識的に作ったものなので、つい、場所や時期の情報があると、この標本を作った人のこと、その人の行動として考えてしまうんですよね。

岩崎:本を作っているときに、そういう情報をどう扱うかっていうのも考えたんですけど、今回は標本を提供してもらった昆虫館との関係もあって、採集者の名前がわかっているものがあっても、それを表記することはあえてしませんでした。コレクションの特徴からいうと、もともとの標本箱のまま譲り受けていたものが大半で、例えば蛾は、一人の方の作ったもののようなんですけど、場所の表記に揺れがあったりして、そういうのも面白いです。個人のアーカイブ、っていうと、なんていうか、中学生のときに昆虫コレクターだった僕と、アーティストとして昆虫標本を扱っている今の僕の差っていうのを感じることがあって、僕の昆虫標本は、一人の作家のアーカイブの一部になってるんですけど、もしも僕が昆虫の勉強をもっとちゃんとしていたら、これは博物資料としてちゃんと扱われるのかな、とか……。

——そうか。岩崎さんが作品化したことによって、作家のアーカイブの一部って考えたら、この出版物の素材となった昆虫標本がたとえ朽ちかけていたとしても、残す意味を与えることはできますね。実際に残す残さないをどう判断するかは、そのときどきの場所の基準によるのでわからないですけど、可能性として。

岩崎:そこまでは考えてなかったです(笑)。

——今回、出版物に掲載している昆虫標本は、撮影後、処分したんですか。

岩崎:2年前に引き取ったんですけど、処分はできないですね。なかなかの量ですけど、僕にとって、これらを持っていることは苦ではないので。採集した人に対する興味もあるし、ラベルが残っているものについては採集された場所に行って写真を撮影したりとか、別のシリーズの作品にもしたいですし。素材としてはまだまだ活かせると思っていて。もとの昆虫館にあっても、これだけの標本がそこにあるよっていうことを公表するというか、外に知らせる機会を持てなかったわけなので、誰にも使われることがなくて、今、僕がこれらを持っています、ということを少なくとも本を通して知らせることができたという意味でも、前向きに捉えていいかなと思っています。

——ある種のカタログになっているという。ところで、この出版物のタイトルは、どうやって決めたんですか。

岩崎:この素材で制作するにあたってクラウドファンディングを始めたときから「図鑑」を作ることを考えていたんです。昆虫のポートレート集みたいな感じで。で、このタイトルは、あるときこの制作プロジェクトを一緒に進めてきたキュレーターの岡田(翔)さんが提案してくれたんですけど、いいっすね、ってその場で決まりました。NO-RECORD-FOUNDっていうのとCERTIFICATEが同居する矛盾した状況がいいなと思って。こういう矛盾がすごくいいと思いながら、うまくそれを扱えない僕がいて、そんな僕の様子を過剰に面白がる岡田さんがいて、その合流の結果ですね。

——この違和感は意図的なものだったんですね。ポートレートっていうのはなるほどと思います。昆虫って一つ一つ違いますよね。同じ形をしているようでも、個体はどれひとつとしてまったく同じということがない。模様とか。なんというか、愛でる対象なんですよね。

岩崎:たくさん集めて、お気に入りの一つを見つけるっていう楽しさがあるんです。ほんとに面白い……。こういうことって、やっぱり中学生のときの部活に遡るんですけど、僕が博物学的な方向に進まないで、こちらの方に分岐してきたからこそできることだなと思っていて。

《UTSUSEMI》

——出版物と一緒に今回、《UTSUSEMI》というフィギュアも発表されていますが、これは3Dプリンターを使って作った複製物なんですね。

岩崎:これは空蝉(蝉の抜け殻)、分身みたいな意味です。基本的には、本という媒体にしたのと同じ発想ですけど、手に取りやすいものにしたかったというのがあって。絵的に眺めるだけじゃなくて立体的にぐるぐる回したら見え方が変わるところとか、触れる楽しみとか、そういう部分をどうやって形にできるかなと。

——欠けてるものもそのままフィギュアになってるんですね。ふだん見ないものだからか、時間の経過を感じるからなのか、色も質感も昆虫そのものとは違うのにリアリティがすごい。

岩崎:そうなんです。欠けたものが図鑑に載らないのと一緒ですけど、欠けた昆虫のフィギュアなんてないですよね。でも、そういう(時間の経過も含めて)愛でる文化というのか、愛着というかが結構あって、これで成立しているという。

——大学院の修了展では、昆虫標本をスライド投影する展示をされていたと思うんですけど、今回と同じ標本だったんですか。

岩崎:あのときの作品とは実は写真は全部違うんです。モデル(の昆虫標本)は同じなんですけど、今回の出版物は、写真を全部撮り直しています。いずれ撮り直したいなとは思ってたんですけど、こんなにはやくその日が来るとは。

修了展《14の箱、659の標本》

——そうだったんですね。やっぱり出版物って写真が平面的になってしまうので、複製物として再構成するにあたって、立体物をセットにしたのは、そういうところを補完する意味もあったのかな、って勝手に思っていました。写真の撮り直しもしていたんですね。この昆虫(立体物)の足とか、語彙が足りてなくて申し訳ないけど、ほんとすごい実体感。

《UTSUSEMI》が並ぶ蔦屋書店

残したいもの

《かつて風景の一部だったものに、風景をプリントする。》

——今回の作品の発表の少し前に、「ものののこしかた」っていう東京都美術館(ギャラリーB、2022.06.11-07.01)でのグループ展にも参加されてますね。このタイトルとか、《かつて風景の一部だったものに、風景をプリントする。》という作品からもなんですけど、時間を乗り越えることとか、関心を持っているのかなと。どんな興味なのか少し聞いてみたいです。

岩崎:割と無自覚に、なんでも残すべきみたいに思っているところがあって。原体験みたいな部分では、僕の家にはあまりものがなくて、両親は本とかも読んだら売ったり捨てたりして、置いておかないんですよね。その反動なのか、僕はものを集めて持ちたいという気持ちが強い。それから、動物を飼ったりもしてて、死んじゃってお墓を作って、ずっと一緒にはいられないというのはわかっていたんです。でも、昆虫標本を通して、残す方法というのを発見して、そしてラベルにいつどこで、って書いてると、それを見て結構いろいろ思い出すんですよね。こういうのが積み重なっていて、思い出せることがたくさんあるっていうのが、僕が生きていく上ではとても大事で。昆虫標本を作っている人と話すと、あのときこれをね、って標本を出してきて、それ見ながら、「次の日はこれ採ってる」とか「場所移動してる」とか、福島から新潟に移動して、車中泊して……なんて具体的な思い出を共有してたりして。

——ああ、なんか思い出をピンで留めているみたい。いいですね。ものを残すことへの関心の始まりが、虫と結びついてる。

岩崎:そうですね。中学校3年間の部活の経験だけで、ずっと作品を作り続けているみたいな……。

——大切な時間ですね。昆虫採集に連れて行ってくれていた部活の先生みたいな、誰よりも自分が一番楽しんでいる大人の姿って、良いですね、というか影響大ですか。

岩崎:強烈ですね。先生の昆虫採集に付き合わされてたのかもしれないけど(笑)。

——虫の作ったピンホールで景色を撮影する《LANDSCAPER》という作品、虫が苦手な人でもじっくり見られますね。街路樹とか、穴空いてるな、って私も気づいたことがあるんですけど、虫の穴を通る光が像を結ぶ、って内側のことまで考えたことなかったです。

岩崎:ピンホールカメラの授業を受けてて、これ虫の穴だな……って。授業で聞いたことを岩崎語に翻訳するトレーニングをしてたんですけど、これがはまって(笑)。人が作ったレンズで写真を撮るっていうのを、虫が作ったレンズで写真を撮る、に置き換えたものなんです。自分では、これを虫の視点だとは思ってなかったんですけど、そういう解釈をしてもらったりもして、そうか、と。僕の中では、人間がカメラとか映像とかって言い始める前に、映像を撮るための装置が地球上にあったっていうことの断片をひたすら集め続けていて、そういうことの途上でカメラが作れたら面白いのでは、って思ってたんですよ。人間が洞窟の中で生きてたときから、昆虫は小さな穴を作ってて、そういうレンズはいっぱいあったはずだから、プロジェクションっていうのはあったわけで、人間はカメラの中に暮らしていたんだなぁとか思うと楽しくて。写真の授業を聞きながら、そんなことを考えてました。

《LANDSCAPER 36°24’46.7″N 137°35’24.0″E -2》

——まず、あの木々の穴が虫によるものだったとは。

岩崎:ケヤキとかソメイヨシノとか、虫に大人気。街路樹でもよくあります。場所と紐づいた作品の制作をしなきゃならないときとか、僕の場合、ソメイヨシノがあればなんとかなる(笑)。

——ちょっと飛躍かもしれないけど、場所ってすごく思い出との結びつきが強くて、《かつて風景の一部だったものに、風景をプリントする。》という作品では、その昆虫の採集場所の風景を翅にプリントしていますよね。かつてそこにいた、っていう時間の飛び越え方というか、その虫が時間を超越してここに存在するっていうだけで、一気に郷愁が拡張される。非常にドラマティックです。

岩崎:場所とか時間を超えるって、僕も昆虫に対して面白いと思っている部分です。スケールが大きいですけど、本当に、ずっと以前、恐竜の時代とかから、ほとんど同じ形態の昆虫もいるわけで。そうやって残ってきたもの、残すこと、に関心を寄せてきたというか。

——私も当初少し誤解してたんですけど、昆虫標本ってちゃんと作れば、実はものすごく長持ちするんですよね。丁寧にちゃんと処理するって、能動的に長く残そうという意志がすごく働いている。今回の岩崎さんの出版物もフィギュアも、昆虫標本のオリジナルを残したいというところから発してると思うんですけど、ある意味、代替物によって、要素とか存在の証とかだけでも、できるだけ多く残したいっていう側面と、複製を販売して所有者の数を増やすことで、どこかにはそれが残るように仕組むという側面とを持っている気がします。情報の質・量よりは、存在の履歴が「残る」可能性の方を重視している。これは意識的ではなかったかもしれないですが、自分の作品そのものだけじゃなくて、その制作過程や自分自身に関する情報ついて、何を残したいか、って考えたりしますか。

岩崎:何が残るかっていうのは、自分の意志を超えていることが多いですよね。なので、正直、あまり気にしてないです。残したくても残らないものってあるだろうし、残したくなくても残されちゃったり。今回の出版物には、標本との出会いについて冒頭に書いているんですけど、それは出版物の体裁上あるもので、記録のためという意識はしてなかったですね。作品を見てくれる方にとって、その情報要るのかな、余計なことを言い過ぎてないかな、というふうにも考えます。黙っていた方が、作品として受け止めやすいんじゃないかとか。加減がまだわからないというのもあって。

——そうだったんですね。この出版物については必要十分だと思います。あ、十分書かれてるってことは、出版記念の今回のインタビュー、どこまでの記事にしたらいいんだろう(笑)。でも、昆虫館の抱える問題とか、岩崎さんの作品の成立背景に、そういうどうにもできない現実がある、っていうことは、作品を読む人、見る人、購入する人、できるだけ多くの人に知ってもらいたいですね。

岩崎:今ははっきりと言えないことでも、この素材を使い続ける中で、いつかもう少し詳しく言えることとか、今はセンシティブでも、時間が経って、公に話しやすくなる日も来るのかもしれないです。冒頭の文章を使い回して、シリーズでこういう出版物を出し続けるっていうのも良いですね。あの、話が戻るんですけど、あえて僕が意識的に残したいものがあるとしたら、いろんなところで虫採りできることとか……。僕に何ができるのかわからないんですけど、どうやったら残せるんだろう、って考えることがあります。南の方だと採集規制っていうのがあって、マナーの悪い採集者の問題とかもある。欲求の生々しさなんかもいろいろ見てきて、過去の学会誌なんかも今見ると、こんな(ひどい)ことしてたのかって思うようなこともあって。僕にとっては、昆虫って異星人みたいな存在なんですけど、そういう発見の入口ってどんどん減っている気がして、残念というか不安というか、寂しい時代になっているなあと。あちこちに虫がわらわらいるっていうのは残したいです。

——やっていることは作家活動なんだけど、その先に、自然とか文化とか、残したい大きなものがあるんですね。繋がっていく一つの道の上に、昆虫採集も作品も位置付けられている。

岩崎:無茶苦茶なことを言うようですけど、人が残らなくても、虫は(生き)残ると思うんですよね。だから、できることならそうやって残るものに投資をしていきたいっていう……。人間の価値観で言うと、昆虫が毎日何種類絶滅しているとか言うんですけど、人間なんて1種類ですからね。なんか人間の方が特異ですよ。人間の自己中心的で、矛盾している感じっていうのも、突き放しつつ好きだったりして。中二病っぽいので、こういうことばかりも言ってられないよなって思って、もやもやするんですけどね。

——言葉で言うとそうかもしれないけど、作品を掘り下げていくと見えてくるというか、作品の力で伝えていくという、ね。

岩崎:いずれこういうことを堂々と言えるようになったら、作品を積み重ねてきたんだなと実感すると思います。

——そんな未来に向かって、この先、やりたいことは。

岩崎:今回本を作ったことで、「本物性」から離れて制作ができるようになったなと思っています。以前よりも、いろんな方向性が見えてきていて。この昆虫標本たちはパブリックなところに出られなかったものなので、例えば、渋谷のスクランブル交差点に大写しにして、瞬間最大視聴者数を稼ぐみたいなこととか。壁画とか、ビルの装飾とかも良いですね。なんでこんなところに虫?っていうのを誰か夏休みに自由研究で調べてくれたり……。できるだけ手元にある標本たちを見せたいですね。あと、今回の本には載っていないものですけど、昆虫の腕とか、欠けてしまったパーツなんかの部分から作品を作れないかなとか。NFT、僕は面白くないなと思ってるんですけど、どうせないものをあるように見せかけているなら、(ない)腕の部分のNFTを発行して、「だってありませんから」みたいなことを言って売りたい。

——すごい儲かっちゃうかも。

岩崎:そしたらそのお金でこの昆虫標本たちに適切な収蔵庫を……。嘘との付き合い方、っていうところで、NFTはちょうどいいというか、興味があります。

——出版という形式での作品発表の裏側から、これからの楽しみなお話まで、長時間のインタビューありがとうございました。