インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.23 佐野 圭亮 「今を生きる作家として伝統工芸をアップデートしていく」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Keisuke Sano |佐野 圭亮

佐野 圭亮

伝統工芸というと、古の技術を今に引き継ぎ、守っていくべきものというイメージがある。しかし、昔ながらのものを作ることだけが伝統工芸の本質だろうか? こうした問いに対し、新たなアプローチを試みるのが漆芸家の佐野圭亮だ。西洋から絵画や彫刻といった文脈を持つアートの概念がもたらされたのに対し、日本には遥か昔から工芸の美的感覚があり、それは西洋発祥のアートとは異なる日本独自のアートとも言えるものだと彼は考える。アートとは守るものではなく、今を生きる作家が常に更新していくもの。それが結果として伝統として連なっていくものかもしれない。伝統的な漆芸の概念に捉われない立体造形や現代的デザインを創り続ける彼が目指すものとは?

インタビュアー・ライター:大寺 明

昔から完成されている先進的な技法が伝統工芸

――佐野さんはもともと「ロケットエンジンを作りたかった」と伺いまして、とても意外でした。伝統工芸とは真逆のように感じるのですが、なぜ漆芸家の道を歩むことになったんですか?

佐野:とにかく「ものづくりがしたい」という気持ちでした。その頃は先端テクノロジーに携わってものづくりをしていきたいと強く思っていたのですが、工芸という分野を知らなかったというのもありますね。

そんな僕がなぜ工芸の道に進んだかというと、工芸というものが非常に先進的なものだと感じたからです。矛盾した話に聞こえるかもしれませんが、工芸の技術は江戸時代から変わらないものです。現代のテクノロジーが常に進歩を続け、ある意味、完成されていないのに対し、工芸の技術は遥か昔にすでに完成され、それゆえ変わりません。そうしたことに気づいたことが工芸の道に進むきっかけでした。

――数ある工芸の中から漆芸を選ばれたわけですが、漆による表現にどんな魅力を感じたんでしょうか?

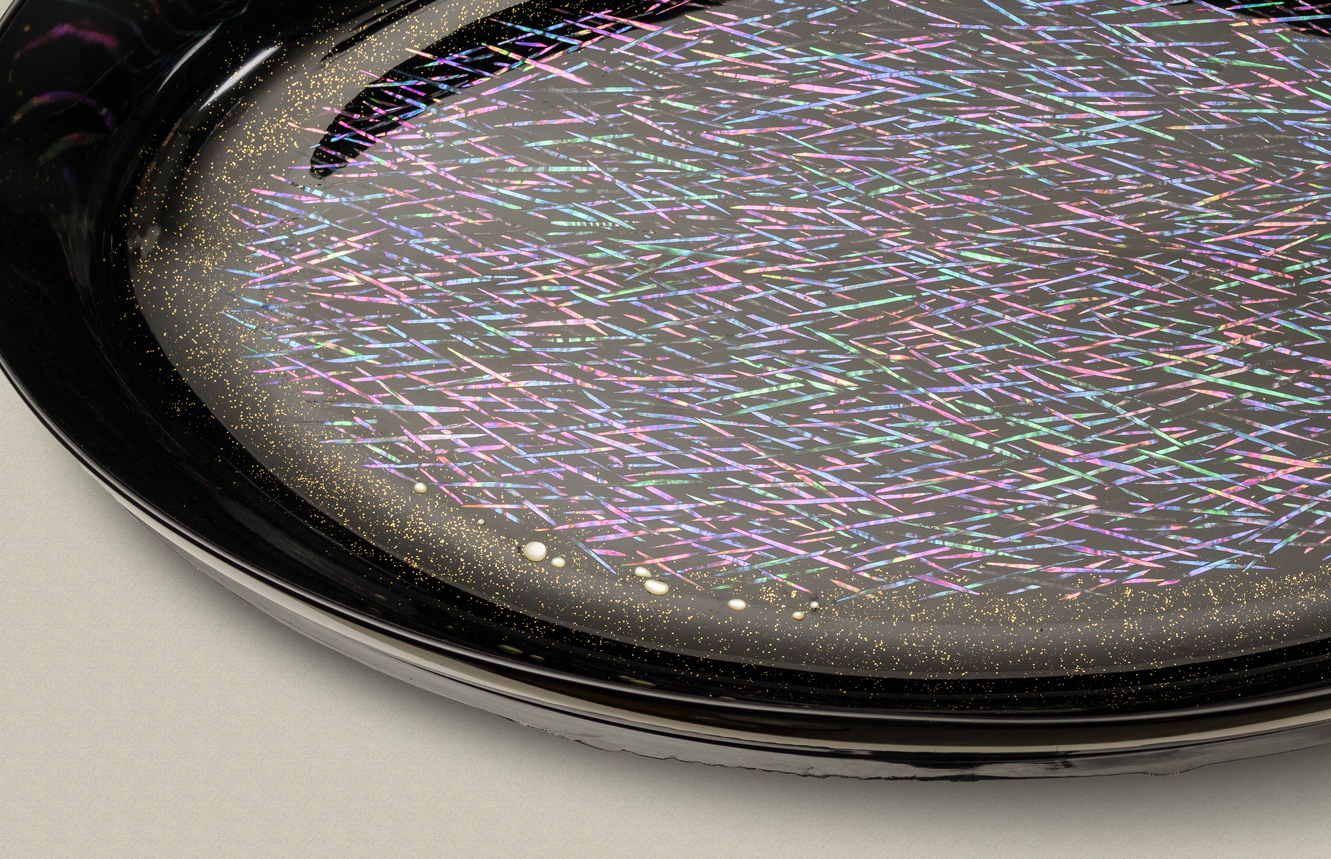

佐野:最初は螺鈿の光に惹かれました。黒い艶のある面に虹色の光が閉じ込められているような印象に惹かれるものがあったんです。

また、海外にはない日本独自の工芸であることにも惹かれました。漆を使った工芸は東南アジア諸国にあるにはあるのですが、日本ほど複雑に発展しなかったんです。中でも日本の漆芸は数多くの技法が確立され、特に複雑に発展していきました。

――蒔絵や螺鈿の技術を習得するには、ものすごく時間がかかりそうですが、やはり長い道のりでしたか?

佐野:多くの美大に工芸科がありますが、漆を扱う科はそう多くはありません。僕が進学した東京藝術大学は開校当初から漆芸の科があり、非常に充実した歴史と環境があります。そうした中で一から漆芸を学んでいきました。

技術の習得については、技法自体はそこまで難しいものではありません。ただし、それを高いレベルでアウトプットするとなると、長い時間をかけて集中する必要があります。何度も挑戦しては失敗することを繰り返して試行錯誤していけば、技術は習得できます。ひたすらトライ&エラーでしたね。

――技術が自分のものになるにつれ、自分なりに表現したいものが出てくるものだと思います。漆でどんなものを表現したいと思いましたか?

佐野:何百時間と素材に触れる中で、ふとしたときに今まで思いつかなかったような素材の美しさが見えてくることがあるんです。もっとも僕が衝撃を感じたのは、屋外で漆芸の作品を見たときでした。

それまで漆の美しさというと、谷崎潤一郎が『陰翳礼賛』で語ったように暗い室内でろうそくの火のもとで眺めてこそ漆の美しさが表れるものだと思っていました。たしかにそうした美しさはあるのですが、昔の美的感覚が更新されずに現在まで引き継がれているように思うんです。

螺鈿というものは太陽のもとで青空が写り込んだ方が、室内で見るよりも何倍も発色が良くなるものです。そんなふうに素材自体を見ていくことによって、新たな美しさや新たな価値を創り出していきたいと考えています。

――そうした気づきの中で、どんなふうに作風が変化していきましたか?

佐野:漆芸を学び始めた頃は、文化財などの保存修復の道に進みたいと考えていて、実は作家になろうとはまったく思っていなかったんです。

漆芸の世界には立体造形の会派と伝統的な工芸の会派があるのですが、その頃は卒業制作として《生命の夜明け》(2017)という蒔絵と螺鈿を使った小箱を作ったり、デザインに重きを置いた酒器を作ったりしていました。

《生命の夜明け》(2017)

当初は保存修復の道に進もうと思っていたこともあって、伝統的な会派の方向性だったと思います。昔ながらの様式のものに自分なりの表現を試みてはいましたが、自分の中で「工芸とはこういうものだ」という思い込みがあり、自分で作った型に自分でハマり込んでいたような感じでしたね。

――大学院以降の作品では、がらりと作風が変わったようですね。

佐野:卒業制作で小箱を作ったことで、古典的な技法が立体造形にも応用できるということがわかり、《夜の訪れ》(2017)という立体造形の作品を創りました。大きさも造形もまったく違いますが、小箱を作ったときと同じ乾漆という技法で作っています。

次に天秤をモチーフにした《現の秤》(2018)という作品を創ったのですが、この頃から「こういう形のものを作りたい」という気持ちの方が大きくなっていったように思います。

《夜の訪れ》(2017)

《現の秤》(2018)

それから立体造形の欲求がどんどん高まっていって、《現を想う》(2018~2019)という作品を創りました。乾漆の技法でどこまで複雑なものを作れるか?という乾漆の限界に挑んでみる気持ちだったのですが、納得できるものができたわけではなく、自分の中では反省点の多い作品でした。

《現を想う》(2018~2019)

こうした写実的な立体造形というのは誰もがやっていることで、「わざわざ漆でやる必要もない」と言われたら言い返せない部分があります。漆の良さを活かしていないという反省点があるんです(苦笑)。

――そうすると次は、自分の表現を出しつつ、漆の良さをいかに活かすかというテーマに移っていったのでは?

佐野:振り子のような感じでしたね。いったん漆の表現に振り切ると、今度は乾漆の限界に振り切るといった感じで、それが上手くいくこともあれば極端になりすぎることもあったように思います。

《揺れ動く知性》(2020)

それから、より抽象的なものを作りたいと思うようになり、大学院の修了制作として《揺れ動く知性》(2020)という作品を創りました。漆でものを作るとなると、やはり素材の美しさが強みになりますし、造形する上でも大きな鍵を握ります。この作品では、大きな立体造形になったときに見えてくる漆の質感にこだわりました。この作品で漆の美しさをどう具象と抽象の中に織り込んでいくかという新しいテーマが見えてきたんです。

伝統をただ守るのではなく、更新していきたい

――漆芸の作家となってからは、どんな活動をしていますか?

佐野:ものづくりだけでなく、新たにやってみたいことがありました。それが大学院時代の同期だった中国人留学生と一緒に始めた、中国の学生を対象とした漆芸のオンライン講座です。これが自分にとって凄まじく勉強になりました。動画教材を作ることによって、これまで学んできた技法を一から復習することになり、素材の扱いがより確かなものになって圧倒的に上手くできるようになったんです。

オンライン講座の他にも挑戦してみたいことがあって、それが漆によるアクセサリー制作です。大学4年生の頃から温めていたアイデアなのですが、漆の新提案をしてみたいという気持ちがありました。

――これこそ伝統工芸の技術を使って新たなものを創造していく発想ですね。

佐野:最初に漆のものだという印象を与えてしまうと、日本の伝統文化の美しさだと限定的に捉えられてしまいますよね。そうではなく、まず見たことのないような美しさを感じてもらい、後から日本の漆芸の延長線上にあるものだとわかるような狙いがあります。

それこそ江戸時代や室町時代の蒔絵をアクセサリーに落とし込んだというふうになると、結局は昔の人が作り出した偉大なものから抜け出せていないように思うんです。きっと江戸時代の人も室町時代の人も、前の時代の作品よりも優れたものを作ろうと思って自分の表現を模索していたはずです。僕たちからすると、江戸時代も室町時代も昔の作品としてひとくくりにしがちですが、蒔絵の遺産の中にも次から次へと新しいものを作ろうとする試みが見られるんです。

僕は伝統というものは、結果として残っていくものだと考えています。その時代その時代に生きた作家たちが残した痕跡が積み重なって伝統ができていくのであって、その伝統を更新する権利を持つのは、今の時代を生きる漆芸家たちだと思っています。

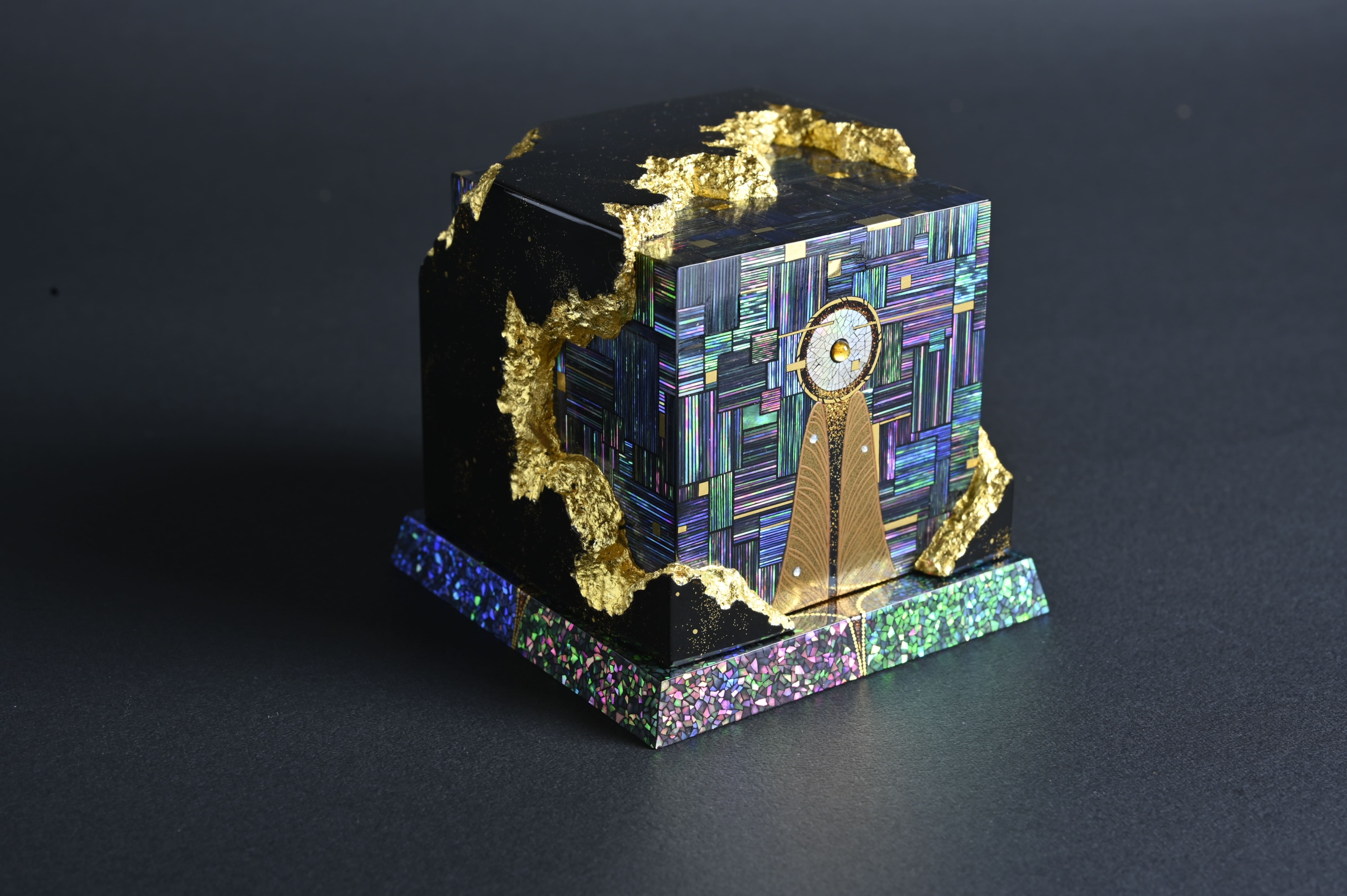

――近作としては《宙の玄室》(2021)という漆の箱を作られていますね。まるで半導体のように未来的で、こちらも言われなければ漆芸だと思わないような作品ですね。どんなコンセプトなんでしょうか?

《宙の玄室》(2021)

佐野:この頃から分子生物学を好きで学ぶようになっていて、そうしたミクロな世界を漆で表現したいと考えました。題名の「宙」は宇宙、「玄室」は棺を納める特殊な部屋を意味します。

宇宙というのはさまざまな物質が離合集散している空間です。やがて物質が寄せ集まって塊になり、星になります。それが巨大化しすぎると、今度は自らの重力で潰れて爆発してしまう。そのときの圧縮によってあらゆる元素が生み出されます。そんなふうに宇宙空間では物質の破壊と創造が繰り返されているんですね。

「玄室」は古代では権力者の棺を納める空間であると同時に、死者が復活するための空間でもあったといいます。そう考えたとき、ある意味、宇宙は広大な生命の玄室と捉えることができるのではないか。そんな物語をこの作品に添えています。

――話は変わって、クマ財団の活動支援期間は、どんな一年間でしたか?

佐野:活動支援には本当に大きなお力添えをいただきました。おかげで作家としてやっていくための充分な設備や環境を充実させることができ、ひたすらものづくりに没頭する一年間を過ごすことができました。この一年でようやく納得できるように思えたのが、《変幻》(2022)という作品です。

立体造形は空間というものが大きく絡んでくるので、作品が空間を支配する力を表現したいと思い、あえて不安定な造形を意図しました。この作品で日展に入選したのですが、選評でも不安定な造形をとても評価していただきました。また、胴体をシンプルにすることで漆の美しさを際立たせるようにもしています。この作品で具象と抽象がちょうどいいバランスになってきて、素材の美しさと見合ってきたように思っています。

《変幻》(2022)

――《変幻》が佐野さんのひとつの到達点だとしたら、ここに至るまでにさまざまな変遷があったと思います。自身ではどう振り返りますか?

佐野:これまで「作品の方向性がわからない」ということをよく言われていました。自分としては漆芸の美しさや可能性をより拡張するためにアクセサリーを作ったり、小箱を作ったり、立体造形を作ったりしていたわけですが、それぞれ作風が違うので三人の作家がいるように見えていたと思います。

だけど、自分の中では三つの作風は、全てつながっているものなんですね。漆の美しさに軸足を置いたとき、その造形はひとつに限定されるものではないと考えています。逆に言うと、素材の美しさに導かれて、さまざまな形のものを作らされているようにも感じています。

――最後に今後の抱負をお聞かせください。

佐野:2023年11月の予定で個展が決まっていて、今はひたすら作品を作り続ける日々です。ようやく自分のものづくりのピントが合ってきた感じなので、二十代の総決算として個展に挑みたいと思っています。

個展のテーマとしては、「生命の営み」に軸足を置いたものづくりを構想しています。あらためて自分の造形を見ると、漆も貝も生命の営みから生まれた有機的な物質であって、そこから生まれた造形だということを感じます。そこに漆芸の美しさがあると思っています。

今後は漆芸の価値の再認識と新提案が僕の中で柱になってくると思います。とにかく「こんな漆は見たことがない」という作品を作っていくこと。それに尽きると思いますね。

――これからも漆芸のアップデートを期待しています。本日はありがとうございました。