インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.41 副島 しのぶ「物質と生命の境界を超える立体アニメーション」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Shinobu Soejima | 副島 しのぶ

副島しのぶは、自作の人形による立体アニメーション映像、写真、立体作品を発表してきた。アジアの民間伝承や民族文化をリサーチし、目に見えないものと見えるものの対立を超えて、霊性的な次元を幻視させる。本記事では、芸術人類学者の石倉敏明を聞き手として、その作品世界に通底する造形原理と物語の話法について語る。主に2018年以後に発表された映像作品、そして現在制作する最新作の背景についての対話を掲載する。

聞き手: 石倉敏明

旅の経験/場所の記憶

《ケアンの首達》(2018年)

《ケアンの首達》(2018年)

━━副島さんの作品《ケアンの首達》(2018年)を見て、とても懐かしいような、不思議な気持ちになりました。僕は昔、ネパールやインドでフィールドワークをしていたことがあるのですが、その頃に親しんだ宗教的なイメージや当時自分が見た夢のことを思い出しました。特に、鶏の首を刎ねてその血を神に捧げるシャーマンの宗教儀礼や、仏教の供養儀礼をまざまざと思い起こさせてくれる作品でした。この作品は、少年が鶏の頭を壁面のアーチ型の窪み(壁龕)に収めて供養するような場面が続きますが、これはどのような経緯で生まれたイメージなのでしょうか?

副島:私がネパールに行ったのは2017年頃で、その時はまだアニメーションを作ったことがありませんでした。特に具体的な制作のスケジュールが決まっていたわけではなかったのですが、ネパールのお寺や遺跡に行くとヒンドゥー教や仏教などの神話や神々のイメージが重なり合っていて、どこか子どもの頃に住んでいたマレーシアのことを思い出しました。マレーシアもやっぱり多民族国家で、ヒンドゥー教やキリスト教などの宗教が混ざり合っていたのです。

《ケアンの首達》は、そうした旅の体験を元に作った、大学の卒業制作作品です。人形を少しずつ動かしながら撮影するストップ・モーションという技法で制作したアニメーションですが、テーマとしては、物事の非永久性や魂の問題を扱っています。旅の途中に撮った写真や旅行中に書き溜めたメモを参照して、自分が実際に見てきたアジアの宗教儀礼や遺跡の構造をイメージとして取り込んでいます。

鶏を収めるアーチ型の窪みは、写真で見たことのある敦煌の莫高窟や、ネパールやマレーシアで実際に見てきた聖地のイメージを重ね合わせています。そうやって観察した要素と、自分が子どもの頃から体験してきた要素や自分の世界観のようなものが作品の中では複雑に混ざり合っています。特に、若くして亡くなった子どもたちが死後にどこへいくのか、そういうイメージを具体化していきました。

《ケアンの首達》制作の様子

《ケアンの首達》制作の様子

副島:私は自分自身で人形を制作する中で、ある物質が生きているような生命感を獲得したいと思ってきました。ただ、人工的なものだけではなく、あえて生々しい有機物を使うこともあります。《ケアンの首達》では、実際に鶏の頭部を使用しました。鶏って、例えば胸とか腿といった部位は食肉用に販売されているのですが、頭部は使い難いので、ゴミとして廃棄されしまうことが多いようです。その頭を業者からもらってきて、冷凍保存しながら撮影に使用しました。鶏の頭はナマモノだから、撮影が長引くと傷み、腐っていきます。そうやって傷んで変色したものを、あえてシリアスなシーンで出すようにしました。

人工的なモノである人形と、有機物である鶏の頭を併置するとイメージの摩擦が生じます。その摩擦を糸口に制作を進めていきました。このやり方は二作目に当たる《鬼とやなり》(2019年)でも取り入れていて、そこでは家に棲んでいる人形のキャラクターと一緒に、車輪のついた鶏の頭を登場させています。

━━副島さんのアニメーション作品には独特な場所性、そして物語性が含まれていますが、人形はその世界の中で独特な存在感を放っています。人形はどんなふうに着想されるのですか?

副島:例えばどこかに旅に行くと、私は自分が実際に体験したもの、見てきたものを写真で撮ったり、ノートに書いたりしています。それをコラージュしてスクラップブックに貼っていって、制作のマテリアルとして使用しています。《ケアンの首達》の場合、若くして亡くなった子供が行き着く死後の世界を想定し、肉体を喪失した後に魂が解放されるという大まかなストーリーを想定していました。それを、スクラップブックを見返しながら肉付けていくというプロセスで制作しています。

副島:人形を作ると、体はあるけれども生命感がないみたいな、容れ物としての肉体を感じることがあります。壺のように中は空洞で、空っぽのイメージです。でも、何らかの動きをすることによって人形は生命感を獲得していきます。人形はどこかから買ってきた素材を加工して作っているので、それだけでは人形と世界が乖離しているような印象を引きずってしまいます。そうならないようにわざと使い古したように汚すこともあります。例えば広島の呉にある私の祖母の家で撮影した《鬼とやなり》では、わざとその場所の埃を人形の衣服を移して、場所に馴染むようにしました。築八十年ほどの家の埃を人形に移していくことで、はじめて人形がその世界に馴染んでいく感覚がありました。

《鬼とやなり》の人形は、わざとどの国のものかわからないようなイメージで、しかもこれだけは髪をつけて人間らしく造形しています。衣服には鮭皮を使っていて、時代や国が特定しにくいように、日本的になりすぎないように気をつけました。人形はもちろん人工的なものなので、最初はすごく「のっぺらぼう」な存在です。そこに、人間の感情が宿るように汚したり、実際にモノを触ったりすることで、人形に独特の生命感のようなものが生まれてくるのです。私はそれを映像の物語に入れて作品を作っています。例えばフィールドワークをすると、物語がそこで見聞きした現実の物事に影響されて大きく変わっていきます。作者である私だけじゃなく、人形自身にもその変化を体験していきますが、その変化の中で、人形の表情も変わり、物語にも変化をもたらしてくれます。

《鬼とやなり》本編映像

━━《鬼とやなり》の舞台となった家は、とても印象的な木造家屋でしたね。床材が組み木になっていたりして、懐かしい実家、という感じでした。

副島:祖母が住み続けてきた建物です。もともと祖父が住んでいた家ですが、一階は家族が暮らしていて、2階の部屋は海軍の軍人や海軍のために働く水商売の方が間借りする貸し部屋になっていました。家の中に、常に家族ではない誰かが一緒にいるような空間だったのです。私は幼い頃、祖母が住むこの家に流れてきた長い時間を想像して何か恐ろしく感じていました。そこに住んでいた母や祖母にとっては当たり前でも、たまに訪れる孫の私にとっては、家自体が吸引力を持っているような、不思議な力が感じられました。柳田國男の『遠野物語』には「マヨイガ」という移動する家が出てきますが、家自体が意識を持っているような、そういう恐ろしさを私は感じていたのかもしれません。

昭和の日本家屋にはまだ、伝統的な家の暗さが残っていました。高度成長期以後、日本の家はどんどん明るくなって常に光が灯るようになりましたが、元は井戸や納戸みたいな暗い場所がなんとなく怖くて、子供たちはそうした暗がりに妖怪が潜んでいると想像していたと民俗学者の小松和彦さんは書いています。光の側からは闇が見えにくいけれど、闇の側からしか見えないものがある、というわけです。私はリサーチをしながら本を読むことよりも、制作中は自分の記憶と感覚を中心にノートをつけていき、制作が終わってから実感を確かめるように本を読むことが多いのです。そこで、後で文献を読みながら家族団欒の明るい空間と、薄暗い闇の空間が日本の家にはあって、妖怪はその二つを越境するような存在だったということに気づきました。

《鬼とやなり》制作画像

《鬼とやなり》制作画像

副島:《鬼とやなり》は、そういう母の実家に、人間ではない小さな存在が一緒に住んでいるという状況を描いたものです。家という空間が、決して人間だけが住むことを前提としていない、異質なものとの共存という感覚がかつてはあった。すぐ隣にいる、そうした異質なものをどうとらえるか。私が幼い頃から感じていた怖さや好奇心を、そうした感覚の探究に役立てようとしました。

━━「やなり(家鳴り)」という妖怪が生まれてくるような生活実感は、令和の現実では、もうかなり希少になっているかもしれませんね。

副島:呉の街をリサーチしながら、そのことをよく考えていました。元々は山に近い、高い場所に家があったのですが、今暮らしているお爺ちゃん、おばあちゃんたちは坂を登るのが難しくてどんどん離れています。空き家も増える中で、もしかしたら20年後にはこの感覚は忘れられているかもしれない、と感じました。そんな中で、自分の祖母を通じて地域の人たちの影を追っていくような感覚になりました。

溶ける歴史/滲み出す生命

━━この作品までがいわゆる「コロナ禍の前」に作られたアニメーション作品。そして《Blink in the Desert》(2021年)は、その渦中の作品になりますね。この作品には、中央アジアの砂漠のような光景が描かれています。

《Blink in the Desert》作品画像

《Blink in the Desert》作品画像

副島:はい。タイトルの《Blink in the Desert》とは、「砂漠の中の一瞬の瞬き ( 羽ばたき)」を意味しています。周囲から隔絶された砂漠の中で禁欲的に生きている少年が、ある時羽虫を殺してしまうという話です。

この作品のきっかけに、大学の「古美研」で京都や奈良を訪ねた経験がありました。綺麗に整備された神社仏閣や境内に入った時、その整然とした秩序の中にいる自分が何だか異物のように感じたことがありました。自分の中の制御できないものが、むしろ異物として現れ出てくるような。この作品では、主人公の人形が美しい砂漠の世界に同化するように生きているのですが、そこに異物や穢れとしての羽虫が登場します。その羽虫を潰してしまうところから、影の部分が物語に登場します。

この作品では、子どもの幼さとストイックさを持った少年がいて、白いゾウと黒い羽虫がその心の世界に共振しています。私の作品では「汚れ」「穢れ」といった感覚が重要で、場合によってはそれを拭ったり祓ったりしながら、魂を守っていく過程が現れます。汚穢とは何か、そこから汚れないように守られていくものとは何か、という問いが背景にあるのかもしれません。

━━コロナ禍ではまさにウイルスや微生物といった見えないものが「穢れ」として意識されるようになりました。砂漠の中で暮らす少年も、どこか現代人のようなところがあります。

コロナ禍での体験を経て、今制作中の作品ではどんなプロジェクトが動いているのですか?

副島:今取り組んでいるのは《私の横たわる内臓》という作品で、今まで以上に身体とは何か、ということに取り組んでいます。

この作品は、仏教や修験道の「胎内潜り」や、肉体内部の空洞というものが大切なモチーフになっています。例えば洞窟に潜ること、そして大仏の胎内に入ってお参りするという行為も、その中空の構造を理解するとても重要な営みです。私は鎌倉の大仏の胎内めぐりを体験したことがありますが、その時には外で仏像の外観を拝むよりも、仏像そのものの気配というか、何か息遣いみたいなものを感じる瞬間がありました。

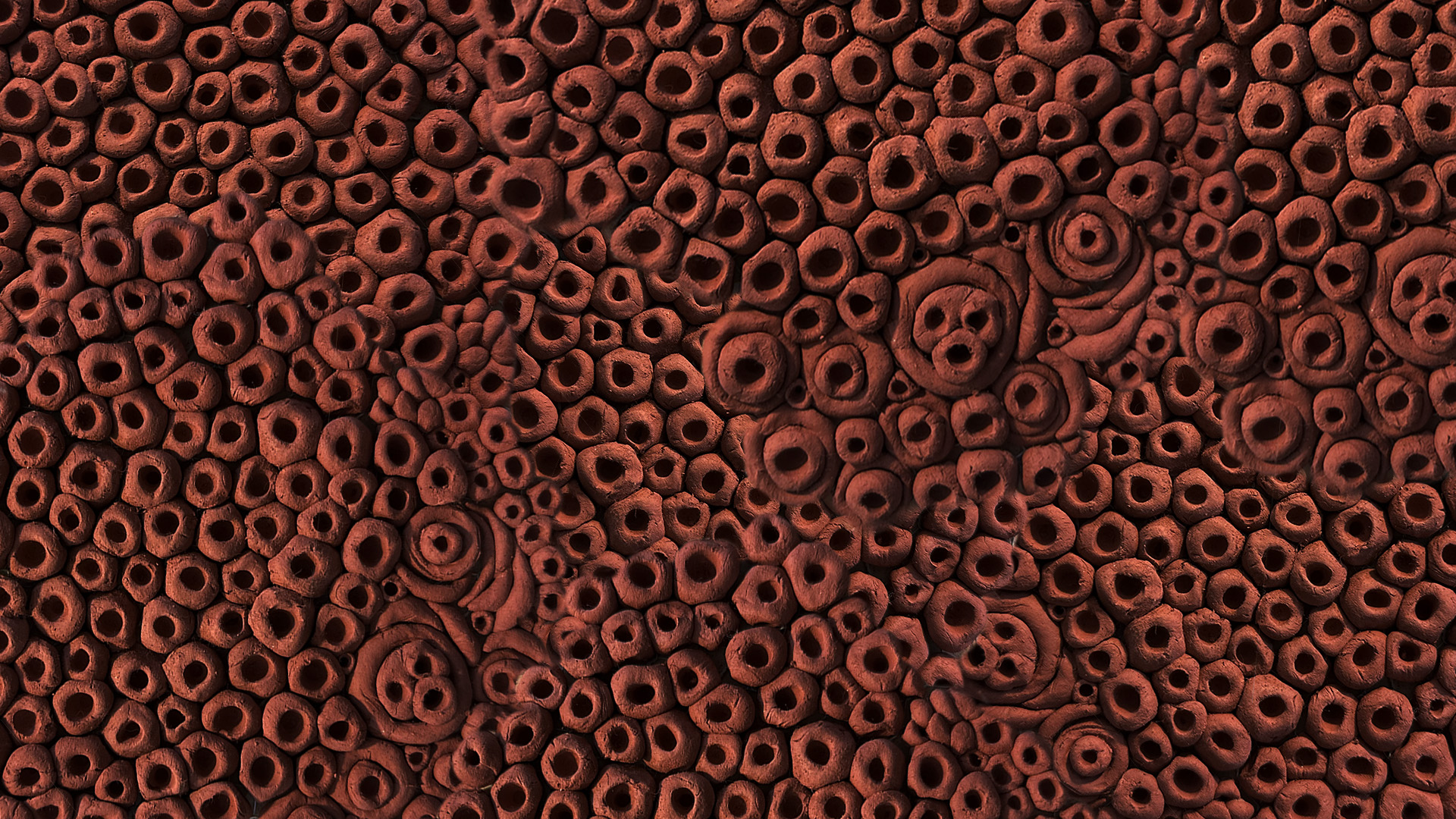

《私の横たわる内臓》ティザー画像

《私の横たわる内臓》ティザー画像

副島:この作品の背景には、人間の身体を壺やチューブのような中空の構造体としてとらえようとするイメージがありました。内臓というのは、そういう中空の何かを包む空間です。つまり、物理的には単なる空洞だけれども、何かを食べたり、不特定多数の人間が視線を向けたりすることによってあたかもその内側に何かがあるように感じる。内側で何かがが交流し、ざわめいて、痙攣を起こしていきながら何かが生まれようとする状態。そういう内在的な、卵の内部みたいな状態を作ってみようって考えました。

この作品では、そのような中空の構造の中に棲まう状況について考察しています。空洞の中にいる人たちは、きっと外のことを知らないはずです。つまり、外側の視点でものを見るのとは、全く異なる視点を持って生きているのだと思います。肋骨の内部から外に目を向けるとか、内臓の内側から外を想像するということは、そうやって私たちの視線が見せている世界のイメージを内側から超えていくという意味を持っているはずです。そう考えると、グロテスクなものと考えてしまいがちな動物の内臓も、私たちの内側にもある、共通する構造があるというふうにイメージすることができます。

━━僕はこの作品を見て、富士山の樹形洞窟を思い出しました。そこは「富士講」の信者たちが潜る「胎内めぐり」のための聖地で、まさに肋骨とか肺、消化器官や子宮のような空間が続いているんです。そこに潜って出てくると、まさに絶対的な内在性の視点から、もう一度外に出てきたような体験をすることができます。

ところで、この新しいプロジェクトでは今までの副島さんのアニメーション作品を踏まえつつも、さらに興味深いものになっているように感じます。具体的に言えば、内と外の関係が反転するものとして捉えられている。そういう意味では、生命と物質の矛盾を超えていこうとするアニミズムについての問いが、大分深められているのではないかな、と感じます。そもそも生命というものを場所や空間のあり方に結びつけようとする関心は、初期の作品からありましたよね?

《私の横たわる内臓》制作画像

《私の横たわる内臓》制作画像

副島:そうですね。アニメーション作品って、よく最初に主人公を決めて、そのキャラクターを物語の筋書きに合わせて動かしていく、という構造のものが多いんです。その場合、空間は背景として処理されます。でも私は、もともと立体作品を作っていたこともあって、空間を立体物として捉えているのかもしれません。その立体物の中で主人公がどう動いていくか、ということに関心があります。

実はある時、巨大な動物の肋骨の内側から外に目を向けるという夢を見たことがあって、その体験がこの《私の横たわる内臓》の最後のシーンに結びついています。

━━なるほど、面白いですね。「夢見」の体験と作品が繋がるという経験は、今作が初めてですか?

副島:実は《ケアンの首達》の時も、自分がどこかで見た景色と、夢の中で見たような幻想的な風景がどこか重なる瞬間があって。その時、巨大なドームがあってそこにいくつも空いている穴から、いろんな生命体に見つめられる、というイメージがありました。でもそれは、穴が空いているというだけで、何かが足りないという感覚が主人公にはあって。そのイメージがどこから来たのか調べて行ったら、例えば中国の敦煌の莫高窟の風景に重なるものがあったのです。他にも牛久大仏の内部だとか、ネパールの寺院だとかを見て、もともと抱えていたイメージが膨らんでいったのだと思います。

何かこういう穴に、鳥の頭を一つ一つ入れていくという行為が、日本でいう賽の河原で石積みして行くような供養の行為と重なってきました。でもその行為は果てしなく、終わりがない。その動作につながるな、と思っていました。その穴が埋めていったときに何かが満たされる、というような。人形アニメーションって、人間世界の模範になりやすいところがありますが、そういうイメージと出会った時に閉じられた人間世界が少し外に向かって開いて行くような感覚があります。

━━確かに人形アニメーションは「人の形」から始まるので、人間性を閉じ込める形式になりがちです。でも副島さんの作品では、常に人間と人間ならざるものの接点で何かが起こっていて、何かが浸透しあっていたり、何かが摩擦を起こしたりしている。

副島:最近、渋谷の國學院大学付属博物館で「祓」についての展覧会を見たときに、紙製の人形で体を拭って穢れを移し、流すという意味の説明がありました。私の作品にも生物の血肉を人形に移し、蓄積させて行くというプロセスがあると思います。生身の有機体にある何かを、人工の人形に移行させる。その移行させていく動作の中で、人形は生命感を吸収していくという感覚なのかな、と思っています。

《私の横たわる内臓》は身体という空間の内部にある「内臓」と、目に見えない精神とか霊魂といったものが一致する場面を描いています。人形アニメーションって、作り手として私が動かしてはいるんですけども、人形の稼働範囲は決まっています。人形も人間も、関節が動かないならもうそれ以上動かない。そして、人形も物質である以上は、どんどん汚れたり、腐敗したり、壊れたりしていきます。でも、その過程そのものが何か個性的な表情を生み出していくので、人形は接触や摩擦を通して壊れたり汚れたりするほど、作家である自分の手から離れて、自分自身の血肉を得ているように感じます。それはどこか、紙の人形に穢れを移して「祓」を行うことにもつながっているのかな、と感じました。

チェコのアニメーション作家のイジー・トルンカ、ヤン・シュヴァンクマイエルなどの作品では、人形が何かを食べているような食事のシーンも描かれていて、そんな中で人形に内臓があるかのように想像させてくれるシーンが出てきます。もちろん人形は食べ物を食べたり咀嚼することはできませんが、それでも血や肉が染み込んでいくことによって、あたかも人形そのものの内部が形成されていくような、そういうリアリティを帯びているように感じています。

副島過去作品画像 左:《Blink in the Desert》2021 右:《ケアンの首達》2018

「人間性」と「非人間性」の間に何が起こっているのか

━━チェコの実験的なアニメーションは、ある意味では「土人形=ゴーレム」や「神の似姿」としての西ヨーロッパ的な人体彫刻の前提に対して、より土俗的な人形劇の怪しさを全面化していきました。特に映画やシュルレアリスム演劇と出会ったことで、トルンカやシュヴァンクマイエルといったヨーロッパ辺境の作家たちの才能が花開いたところがあると思います。それに、例えば「ロボット」を描いたカレル・チャペックの戯曲についても、同じような「人形」についての関心があったと言えるかもしれません。

副島さんの作品には、そういう東ヨーロッパの辺境的な前衛の精神と、仏像や文楽のようなアジア的、日本的な人形劇の伝統が混ざり合っているような印象を受けます。そこにはアジアでのフィールドワークで得た、非ヨーロッパ的な何かがあるのでしょうか?

副島:そうですね。ネパールを旅していて印象的だったのは、石でできたリンガという石に、白い牛乳を注いで手でこすり付けているヒンドゥー教徒の祈りの場面でした。そこに生の花やコメも捧げられていて、ただの石であるはずが、何か生々しい内臓がそこにあるように感じられました。人形も目で見て愛玩するというよりも、私にとってはそんな風に擦ることによってある瞬間から生き物に変容していく対象、あるいは他者の臓器のように見えるところがあります。つまり、表面に触れる、接触することによって、何かが混ざって内側に入り込んでいくような想像力を働かせてくれる。私にとって人形とは、そんなふうに行為を介在させることよって血肉を得ていく何かだと感じています。

マレーシアで暮らしていたときも、熱帯雨林特有の自然のサイクルの速さというものを感じていました。つまり、そこで何かを食べて体の内側で分解しても、食べ残して土に還って行ったとしても、結局は同じことに行きついてゆく。そうやって世界との交流の中で精神と物質が混ざり合い、新しい世界を生み出していくように感じています。

━━たしかに、シヴァ・リンガは神の男根の象徴であると同時に、宇宙全体の生成原理を表す造形でもありますね。そういう意味では自然のサイクル全体を表すもので、そこに牛乳を注いで擦りつける祈りの行為は、内なる内臓と、僕の言葉で言えば身体の外に広がる「外臓」を繋いでいくような行為であると思えます。副島さんの《私の横たわる内臓》も、僕にとっては「内臓と外臓」の関係を問い返すラディカルな表現であると感じました。

副島:ヨーロッパの人形は、やはりとても写実的なところがあって、「人形は人間の模範」という考え方が強いと思います。人間の形が最初に決まっているわけですね。私は最近、それとは違うやり方があり得るのではないかな、と思い始めているところです。それこそ、「祓」の形代のように、最初は何ものでもないところに、何か生命力を吸い寄せるような活動があって、人形というものが生まれてくる、というような。

直近の写真作品 Haunts シリーズ

━━例えばヨーロッパの哲学者や人類学者が来日して日本の文楽などを見ると、人間の形の背後に蠢く抽象的な機械性だとか、無意識を動かす抽象的なメカニズムといったものを発見し、とても驚くわけですね。あと、舞台から隠れて人形を動かすヨーロッパの人形劇に対して、黒子として隠れることなく人形を操る人形使いの動きなどに、大きな衝撃を受けるようです。つまり「芸能」としての日本の古典的な人形劇に独特の運動性や変容してゆく物語構造を持つ日本のアニメーション映画に通じるような、ヨーロッパとは異なる芸術思想を発見する人も多いと思います。

これはある意味では、チェコの人形劇をアニメーション映画として発展させたトルンカやシュヴァンクマイエルの前衛的な芸術と、文楽や影絵劇に影響を受けた日本のアニメーション作家たちに共通する問いにつながっているような気がしています。つまり、「人間的なるもの」と「人間ならざるもの」がどのように接しているのか。そして、造形芸術から映像表現に至る広大なフィールドにおいて、作家は「生命力」「生命感」というものをどう扱うのか、ということです。それは「人間性」と「非人間性」の間に何が起こっているのか、という現代の問いに直結していると思います。

副島:やはり人間を基準にして、人間に似せていこうとするだけでは精巧な作り物に見えてしまって、私も満足できないところがあります。アニメーションって動きで見せる技術ではあるんですけども、そこにはやはり他の「動く芸術」に通底するところがあって、繊細な光の加減だとか、ちょっとした表情の変化で変わってくる心情表現の方に可能性があるような気がしてしまうのです。

例えば私の作品に登場する人形たちも、他のストップモーションのアニメーション映像作品に比べると動きが少ないと思います。でも、その可動域の狭さや制限された表情の中にこそ、表現の可能性があると思っています。撮影の時にも、顔の造形は変えないで、光を当てる角度や表情の傾きを変えるだけで、瞳に光が灯っているように見えたり、明るさや哀しさといった繊細な心の動きが見えてくるような瞬間があります。物自体は変わらないのに、ある行為によって外の環境との関係が変わることによって、物の見方が劇的に変わっていく。外と内にあるものが呼吸し合いながら、互いに成長していく。それは日本の人形や芸能で使われる仮面のように、ある媒体を通して「人間性」と「非人間性」の間に起こる動きを表しているように思えます。

━━常に、すでに「人間の形」が存在しているのではなく、なにものかが「人間になっていく」プロセスを問うということ。つまり「人間存在」から「人間生成」へ、というベクトルがあるのかもしれません。その中でも、人形の目は大切な役割を担っているような気がします。もう一つ、「人間性」は人間身体や精神の内側に存在するというよりも、むしろその外に存在するのではないか、ということ。副島さんの作品では、人形が出会う、鶏の頭、羽虫、ゾウ、あるいは家という空間の中にこそ、「人間性」が溶け出しているように感じます。そうした物語の構造は、人間ならざるものの領域にこそ、むしろ「人間性」の起源を見出そうとする世界中の先住民神話にも通じています。

副島さんの作品に登場する「人間(ヒューマン)」が「人間ならざるもの(ノンヒューマン)」と出会い、何かが交換される中で、何かが起こっている。何かに触れあったり、浸透したり、引っ張りあったりしながら皮膚という境界を超えていく。それが全部を貫いているテーマになっているのかな。

副島:自分自身が抱えているテーマは、作品を作っている最中はわからないけれども、あとでわかってくるということは多いですね。何かが最初からわかっているわけではなくて、人形の造形やアニメーションの動力そのものに駆動されてゆく、生を与えられていく、ということは多いと思います。人間の世界では、物同士が交流する時に食べることによって同化していきますが、人形はそれを吸収することで行うのかもしれません。

それは多分「私の物語」ではなくて、「そこに描かれたものたちの物語」なのかな、とも思っています。物語は最初から筋書きとして与えられるのではなくて、いろんな場所で掴み取ってきたイメージ、調べた資料、夢や観察の断片といったものが重なって、人形と私の無意識に間に自動的に生成してくるようなところがあります。それは決して自分が意図的に作り上げた想像世界ではなくて、断片的なイメージがつなぎ合わせられて、無意識的に生まれてくるといった方が実情に近いかもしれません。

━━そこまで創作の次元を深掘りしてゆくと、おそらく、個人が制作する作品と、集合的に生まれてくる神話の繋がりがはっきり見えてくるような気がしています。そのことは今後生まれてくる副島さんの新しい作品を理解する上でも、重要なポイントではないかな、と感じています。

今日は、副島さんがこれまで制作してきたアニメーション作品を振り返りながら、現在制作している新しい作品の背景や、幼い頃から蓄積してきたアジアでの様々な体験、作品世界に現れる物語の構造、イメージの多層性といったさまざまな要素にも触れることができたように思います。今後の制作がますます楽しみになってくるような、刺激的なお話でした。長い時間ありがとうございました。

副島:こちらこそ、ありがとうございました。