インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.44【後篇】 増田 義基が語る「ビオトープ探して」というプロジェクト「どう生きていくのか考えるための方法論」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Yoshiki Masuda | 増田 義基

気鋭の作曲家/サウンド・デザイナー、増田義基が「ビオトープ探して」なるプロジェクトを始動したのは2022年。まずは数人のゲストを交えたソロ・アルバムとして同年9月に配信限定で『ビオトープ探して』を発表した。歌モノでありながら高度に複雑なアンサンブルであり、サンプリング&コラージュやイマジナティヴな即興演奏から情感豊かなメロディーまで聴かせ、それでいてミニマルなビート・ミュージックの側面もある、いわば鵺のような異形のソング集とでも言えばいいだろうか。2023年6月にはバンド編成でライヴを実施、アルバムをセルフカヴァーした「Collective Edition」の音源も発売。そして7月、「音楽生産パフォーマンス」を2日間にわたって見せるイベント『生産工場「ビオトープ探して」』を六本木・クマ財団ギャラリーで開催した。果たして、「ビオトープ探して」とはどのようなプロジェクトであり、その先にあるものとは何なのか——。

取材・文:細田成嗣

「ビオトープ探して」のコンセプト

——「ビオトープ探して」は今回のライヴおよび展示のタイトルで使われていますが、去年リリースしたアルバムのタイトルでもあって、一種のプロジェクトと言えますよね。どのようなコンセプトのプロジェクトなのでしょうか?

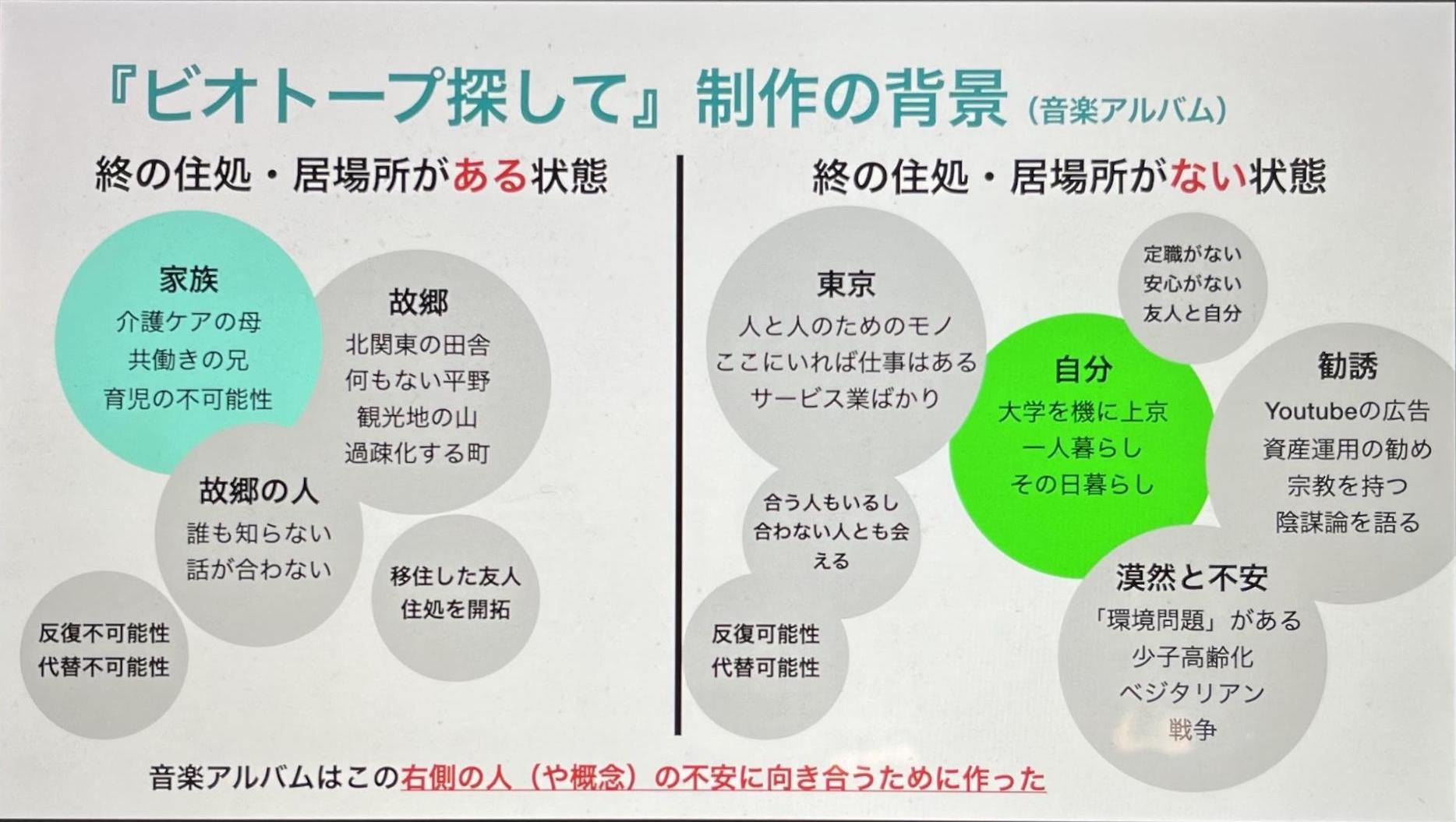

増田 義基(以下、増田):コンセプトについてまとめたスライドがあるんですけど(図1)、このようなことをずっと考えていて。実は去年、仕事に疲れてしまって、働くことを一時期辞めてしまったんです。夏頃にうつ病的な状態に陥ってしまった。うつ病的な状態というのは資本主義のサイクルに似ていると思うんですよね。高騰と下落を繰り返すことで上手くいくことにする運動というか。で、僕はこの資本主義のサイクルに悪い意味で同期してしまったみたいな感覚があって、とにかくヤバいので一度冷静になろうと。その時に自分の状況を分析して、スライドの左側が僕が思う「家族」とか「故郷」の要素。右側が今まさに自分が直面している「一人暮らし」とか「東京」といった要素で、こういうふうに整理して、たとえば故郷=北関東における「風景の反復」みたいなものと自分の音楽性がマッチしているな、みたいなところからコンセプトを組み上げていきました。

図1。「ビオトープ探して」のコンセプトを素描したスライド

——スライドで言うと、右側の「終の住処・居場所がない状態」から左側の「終の住処・居場所がある状態」を目指すことが、「ビオトープ探して」のコンセプトということでしょうか?

増田:いや、そういうわけではなくて、右側の状態の人間がどうしたらその状態のまま幸福になれるのかを考えています。たとえば猫を飼いたいけど飼えない人っているじゃないですか。その人の経済状況とか、自宅がペット不可の賃貸とか、いろいろと理由がありますけど、その場合に猫を飼えないまま幸福になるためにはどんな解決法があるのか、みたいな話です。もっと一般化すると、家庭を持つとか、住居を作るとか、あるコミュニティに属すとか、世の中には幸福の条件とされている物事がいろいろありますよね。けれどそれが手に入らないとしたらどう解決できるだろう、と。

——「ビオトープ」というのは生物空間のことで、特に人工的に整備された自然環境を指すことが多いですよね。今おっしゃったような幸福の条件を仮に「本物の自然」とすると、それが手に入らない状態のまま幸福を獲得することが「人工の自然=ビオトープ」に解決法を見出すということになるのでしょうか?

増田:そうです。そういった「本物」は、僕の身体ではもはや受けつけることができなくなってしまっている。だから代替となるビオトープ的なるものを探すというか。ビオトープというのは、都市開発でも「生物の生息圏を作っておきましょう」と言われて条例等に盛り込まれてきた歴史があって、「本物の自然」ではないけど自然の要件は満たしている何か、なんですよね。

——そのビオトープ的なるものが、北関東の風景と繋がる?

増田:あくまで僕にとっては、なんですが、延々と続くガードレール、繰り返されるコンクリートの地面、そこに広がる田んぼといったものが、まさに人工自然の状態で。その風景は僕にとって、とても落ち着くものなんです。で、それは僕がパソコンを使って音楽制作を行なっていることとも重なると思うんですね。というのもパソコンは大量生産された商品で、その意味で僕は消費者でありながら、「これは自分の音楽だ」と生産をしている。消費者としては受動的で享楽的、でもその怠惰さは認めなければいけなくて、怠惰さとその反復を続けることから曲を生産しているのがミュージシャンとしての自分のあり方というか。そのことは僕にとって北関東の風景と非常に近いものなんです。

ソロ・アルバム『ビオトープ探して』について

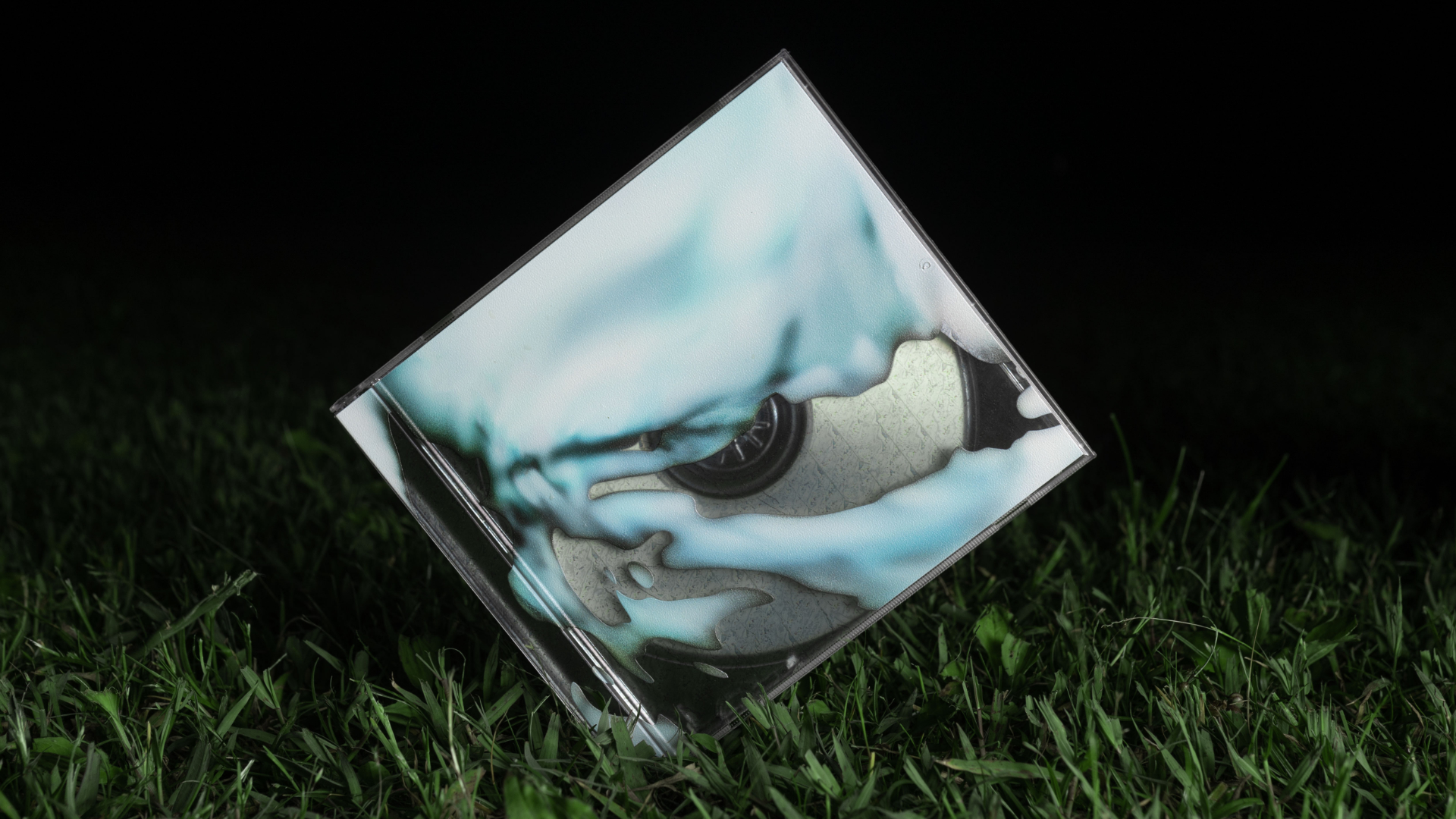

ソロ・アルバム『ビオトープ探して』(2022)。ゲストのうちsamayuzame、本藤美咲、樋渡直はバンド編成の「Collective Edition」にも参加

——そうしたコンセプトから、まずはアルバム『ビオトープ探して』を2022年に配信限定でリリースされました。コンセプトはどのように音楽へと落とし込んだのでしょうか?

増田:大きく二つあって、一つは曲の構造です。たとえばフレーズの繰り返しやコピー&ペーストといったことを意図的に盛り込みました。もう一つは歌詞にそれらの要素を言葉として入れたことです。1曲ずつ、この曲は(図1の)左側、この曲は右側、といったふうに自分の中でマッピングしながら曲を作っていきました。アルバム全体でそれらのバランスを取って、左側と右側の曲の割合で自分の気持ちも整理していったんです。それと、アルバムを作っている時点で映像も欲しいと思っていて、収録曲のうち3曲は映像ありきで制作しました。たとえば「国歌斉唱」という曲のMVは群馬県で撮影したんですけど、誰もいない公園や発電所、謎にそびえ立つ鉄塔、ショッピングモール等々、北関東らしい風景をひたすら撮って編集で繋げました。

——「国歌斉唱」はそれこそコピー&ペーストというか、音MAD動画みたいな音楽ですよね。

増田:まさにそうです。MVには歌詞の字幕も出ているんですが、これは音声を聴きながら劇作家/演出家の黒木洋平くんと一緒に書き起こして「日本語訳」としてつけているんですよ(笑)。

——先ほどのマッピングの話でいくと、「国歌斉唱」という曲は増田さんの中でどのような位置づけにあるのでしょうか?

増田:「国歌斉唱」はアルバムの1曲目にしようと最初から決めていたので、自己紹介的な意味合いが強いです。スライドで言うと左側になります。「ビオトープ探して」というプロジェクトの基本となる価値観としてはこれがある、ということを示すために、カットアップと延々と繰り返すビートを入れました。samayuzameさんの声が入っているし、本藤美咲さんのバリトンサックスはフリーキーで複雑性があるんですけど、最終的には全てカットアップされて秩序化されている。それが整然と並び連なる北関東の風景と重なっているように思える。反対に2曲目の「息切れ」は東京側、自分側の楽曲なんです。MVでは砂浜でスイカ割りをしていて、食べ物を無駄にするという非常に粗末な遊びをしています。不謹慎さをもはやそれとしては受け取っていなくて、ただひたすら全てをリズムの快楽として解釈できてしまうぐらいの倫理観に自分は立っている、というか。

ライヴ『ビオトープ探して』について

——6月のライヴ『ビオトープ探して』では、アルバムの楽曲を7人編成(+ゲスト1人)のバンド・ヴァージョンでリアライズしましたよね。同じ編成による「Collective Edition」の音源も発売していました。なぜアルバムのままではなく、しかもかさねぎリストバンドでもないバンド・ヴァージョンでライヴをしたのでしょうか?

増田:まず、かさねぎリストバンドではなかった理由を先に説明すると、今回は自分の思想がかなり強くベースにあるので、かさねぎリストバンドという集団でやる方向性とは違うなと思ったんですね。というのも、かさねぎリストバンドで今後何かをやるとしたら、もっと開かれた実践にしたいと考えていて。以前、大学1年生の時に授業の一環で制作ボランティアとして「プロジェクトFUKUSHIMA!」に参加したんです。福島にいろいろな人が集まって最終的に盆踊りをやるんですが、大友良英さんが地元の人たちを交えてセッションをしていて、ああいうふうに、その日に集まった人たちがどう上手くコミュニケーションできるのか、参加障壁を下げつつも音楽的なハプニングや展開を担保するにはどうするのか、その絶妙なバランスの取り方がずっと記憶に残っていて。かさねぎリストバンドもああいう開かれた実践に近づけていきたいな、と。それと『絶滅種の側から』以降の方針転換として、空間と向き合って場所から曲を作ること、つまり「人と人」だけでなく「人と空間」にまでコミュニケーションの幅を広げることができるという気づきがあったので、そうするとやっぱり今回のライヴはかさねぎリストバンドではないな、と思いました。

ライブ『ビオトープ探して』撮影: 屋上

けれど、じゃあなぜアルバムのままやらなかったのかというと、かさねぎリストバンドほど空間ありきの音楽ではないものの、やっぱり僕だけではなくて、いろいろな演奏者に曲を解釈してもらった方が広がる気がしたんです。そもそも東京って、いろんな地方から来た人たちの集まりとも言えるじゃないですか。僕の場合は栃木から大学を機に上京して一人暮らしをしている、といった属性があって、それは東京で生きる人間の人生パターンのありふれた典型の一つだと思うんですが、たとえば東京が生活圏でも神奈川や埼玉から通う人もいる。そういう、僕とは別のいろいろな暮らし方、いろいろなパターンで生活している人たちが演奏者として集まることで、その人たちに合わせて曲の構造を変化させていきたかったんです。コンセプト的に、さまざまな生活者たちの営みとしてライヴを見せたかったというか。

——ライヴではオープニングアクトとして、アルバムを聴きながら詩人の小笠原鳥類さんが書いた詩=ライナーノーツを、VTuberの温泉マークさんがオートチューンをかけた声で読み上げるという試みもありました。それはなぜ依頼したのでしょうか?

増田:オートチューンについては、とにかく温泉マークさんのことがめちゃくちゃ好きだったからです(笑)。『スーパードンキーコング2』をプレイしながら絶叫する短い動画があるんですけど、あれが本当に面白くて。実況しながらその場で声にオートチューンをかけていて、絶叫がメロディーになるんですよね。喋り声が音楽化するというのは、僕からしたら、たとえばシェーンベルクのシュプレヒゲザングとか、平田オリザさんの「現代口語演劇」とか、歴史的な鍛錬の積み重ねの中で編み出されたものだと思っていたのに、温マさんはそれら全てを超越して実現してしまっている。オートチューンという、ポップスで使われるコードに規定されたデバイスを、しかも音楽ではなく実況に転用しているわけですよね。ボイスチェンジャーを使うVTuberはたくさんいますけど、温マさんのキャラ化の仕方はすごいなと思って、この人が朗読をしたら一体どうなるのだろうという興味があって依頼しました。

——声をテクノロジカルに音楽化するという意味では、歴史的にエレクトロ・ヴォイスの系譜もありますよね。オートチューンというテクノロジーに着目するのであれば、ライヴに出演するバンド・メンバーの誰かが朗読して、その声にオートチューンをかけても同じような結果が得られたと思いますが、なぜそうしなかったのでしょうか?

増田:やっぱり温マさんというキャラが必要だったというのはあります。音MAD動画が好きだった小学生の頃からずっとそうなんですが、インターネット上に存在しているものへのリスペクトが大きいというか。それと今回は温マさんのオートチューン朗読を音源で流していて、朗読する本人が観客から見えないことも僕にとっては大事でした。ステージ上の人間がマイクを通して声を変調するとまた別のものになってしまう。なので自分たちでやろうとは思わなかったですね。それに、実は当日流した音源は、温マさんがリミックスをしてくれていて。ただ単にオートチューンをかけているだけではなくて、事前に作り込んだ音源を流していたんです。

1枚のアルバム、2種類のフォノグラフィー

ライブ『ビオトープ探して』の様子 撮影: 屋上

——小笠原鳥類さんに、アルバムの音を聴きながら詩=ライナーノーツを書くという依頼をしたのはなぜでしたか?

増田:僕にとっては小笠原鳥類さんもインターネット上の存在というイメージが強い詩人なんです。鳥類さんは詩集ももちろん出しているんですけど、ブログでも詩を発表していて。ブログというフォーマットで、改行など文章レイアウトも含め、ある方法論を持って制作していることが明確に示されている。それと、ちょうど鳥類さんの詩を初めて見た時期に、Googleが開発した画像生成AI(人工知能)の「ディープドリーム」が流行っていて、すごい似てるなと思ったんですね。「ディープドリーム」は指定した画像から動物の顔のパターンを抽出するといったシステムで、悪夢みたいな画像が生まれるんですけど、延々と柴犬の顔を抽出し続ける動画とかも作られていて。鳥類さんの詩も、語彙を浸食していくように動物の名前がどんどん出てきて、偶発的か必然的か時折めちゃくちゃエモーショナルな瞬間さえ生まれる。今回書いていただいたライナーノーツのタイトルにもなっている「フラミンゴが、スリッパを探して」というフレーズも奇跡的な組み合わせだと思います。自分で作曲しているけど意図しない不確定要素が出てくるのは嬉しくて、別の広がりがあるものを音楽と一緒に見たい欲望があってお願いしました。

——オープニングアクトというと通常は二次的な扱いになりますけど、今回のオートチューン朗読は非常に重要だと思いました。というのも、フィールド・レコーディングの分野でフォノグラフィーという言い方があるじゃないですか。「音を書き取ること」と広い意味で考えると、録音だけでなく小笠原鳥類さんのライナーノーツも一種のフォノグラフィーと呼べます。それをさらにオートチューン朗読によって音響へと変換していく。そこには「元のアルバム→ライナーノーツとしての詩→オートチューン朗読による再-音響化/音楽化」というフォノグラフィーのプロセスがあります。

増田:そうですね。

——そうしたオートチューン朗読があることで、メインアクトも「バンド編成によるアルバムの再現」以上の意味を持つようになると思うんです。つまりオートチューン朗読と同じように、メインアクトもいわば「音で音を書き表す」ような試みとして、フォノグラフィーの観点から捉えられるのではないか。そう考えるとライヴ『ビオトープ探して』は、同じ1枚のアルバムから2種類のフォノグラフィーの結果をパフォーマンスとして対比的に披露したイベントだったと言えます。

増田:ありがとうございます。それは本当にそうだと思っていて、実際、同じアルバムを2回再現するという気持ちでやっていたんですよ。鳥類さんのライナーノーツを読んでいたら「これってアルバムじゃん!」とハッとして。

——アルバムをオープニングアクトとメインアクトの2種類の別々の形態へと変換しようという発想はどのように出てきたのでしょうか?

増田:会場がライヴハウスで、空間ありきのサイトスペシフィックなパフォーマンスがなかなか難しいと思った時に、別軸の方法論として変換のアイデアが出てきました。元になるアルバムを変換して2種類の方法でアウトプットしようと。ただ、いわゆる「ライヴハウスの音楽」を期待して来た人にとってはオープニングアクトは苦痛だったのかもしれない(笑)。50分間オートチューン朗読を流して、じっと聴き続けるわけですから。でもライヴハウスという場所の文脈とは異なるオートチューン朗読があったことで、その後のバンド編成でのライヴが場所の文脈とがっちり噛み合っていることがよりよくわかる、とも言えます。「この空間ってこのためにあるんだ」と再認識させるというか。そのために場所の文脈から外れた時間も等しく価値があると思っていますね。

フィールド・レコーディングへの興味

——ある種のフィールド・レコーディング的な発想とも言えそうです。ところで、増田さんは録音中の姿をアー写で使用していますが、録音行為としてのフィールド・レコーディングにはいつ頃から興味を抱き始めましたか?

増田:ハンディレコーダーを買ったのは大学に入ってからです。それからバイノーラルマイクも購入してよく録音していました。特にバイノーラルマイクだとそうなんですが、やっぱり録音している最中が一番面白くて。録ってる音と耳から直接聞こえる音の違いに逐一気づかされて、耳で聞くぶんには気にならないのに録音するとうるさかったり、逆に耳では聞いていなかった音が意外とたくさん録音されていたり。自分の耳の姿勢にも気づかされましたね。好きなものと嫌なもの、ものすごく偏見を持って普段は聞いているんだな、と。

——仕事で録音を担当することもありますよね?

増田:はい、あります。展示空間の録音をしたり、アニメ声優の声を録音したり。友達に頼まれて録音することもありました。

——録音の仕事というのは、もともとフィールド・レコーディングに興味があって引き受けるようになったのでしょうか?

増田:そもそも録音をし始めたきっかけとしては二つあって、一つは自分で作る音楽に水の音や風の音といった環境音を使いたいと思ったことでした。もう一つは自分が関わっているパフォーマンスの記録をしたいと思ったことです。それでいろいろとマイクのポジションを変えて上手く録ることを模索しました。つまり宅録/サンプリング的なマインドと、パフォーマンスや1回きりのイベントを残したいというアーカイヴ欲が出発点です。で、そういうことをしていると、周りの人から「録音の機材を持ってるよね?」と声をかけられて、仕事として録音をするようにもなっていきました。

——今回のパフォーマンス・イベント『生産工場「ビオトープ探して」』では来場者に音の奪取(録音)を許可していました。ライヴであり作業であり公開レコーディングであり展示であるという、さまざまな要素の詰まったイベントでしたが、なぜ2日間にわたって公開レコーディングを行うことにしたのでしょうか? すでにバンド編成の『ビオトープ探して -Collective Edition-』もリリースしていますし、新録にしてもスタジオに入ってレコーディングした方がよりクオリティが高くなりそうですが。

『生産工場「ビオトープ探して」』の様子 撮影: コムラマイ

増田:上手く言葉にするのが難しいんですが、今回大事にしたかったのは、「生産工場」という名前をつけて「生産する遊びをやるぞ」ということだったんですね。人前で演奏するため、人が集まるための口実を作りたかったというか。少し話が逸れるかもしれないですけど、たとえばカフェに行った時に、店員さんが忙しくて対応してくれないと、先に席を取ったらいいのか待った方がいいのかわからなくて戸惑ってしまう人っているじゃないですか。演劇のワークショップでも場のノリが掴めなくて気まずくなってしまう人がいる。そういう場面に出くわすとモヤモヤしてしまうんです。で、そういう人々、自分から主張することが難しい人々でも安心していられる場所を作るにはどうしたらいいか考えた時に、普通は嫌々やっているはずの労働の仕組みって、実は有用なんじゃないかと思って。ノルマを言い渡されて、それに従って作業をして、時間が来たら帰る。それはある意味で、それぞれの人間に必要な役割や行為、時間を与えることで居場所を作ることでもあるんじゃないかなと。

なので今回、12時から18時まで演奏家として働くことをメンバーに課し、会場でその「仕事」をロールプレイすることで、安心してその場にいられる感覚を生み出したいと思いました。来場者も演奏を聴くけど、メインはあくまでも録音するという行為。録音に向けてバンド・メンバーが頑張るという姿勢が大事なので、録音物を完璧に仕上げるために録音するわけではないんです。だから、録音を終えてから演奏のクオリティを振り返って、その場で値段をつけてカセットを販売するということもやりました。録音物は目的だけど口実で、メインはそこに向かってコミュニケーションを取る人間たちなんです。録音の結果よりも生産のプロセスを見てもらいたくて。

即興演奏の面白さ、録音物としての価値

オンライントークイベントの様子

——イベント前日、出演メンバーが参加したプレ・トーク・イベントでは、「どうやって即興演奏をしているのか」が一つの議題に上りました。ライヴでも披露していた楽曲「どこまでも色鮮やかで清潔な沼地」などは特に即興的な要素が強いですが、あらためて話し合っていかがでしたか?

増田:トークではライヴ映像を振り返りつつ喋ったんですけど、観終わってから「やっぱり即興演奏は見返すものじゃないね」という意見が出てきて、すごく面白かったです。さの(みきひと)さんや本藤さんが、即興演奏はパフォーマンス中の動きを感じ取りながら次に行くことに醍醐味があるから、その時何を思っていたのか振り返ることは難しいし、そこに真実があるわけでもないと言っていて、なるほどなと。ただ、人によってそのあたりの捉え方はさまざまでした。僕自身は、明確にあるシーンをイメージして、その雰囲気に合うように音を出そうとしていましたけど、イメージする前の段階で即応答するという人もいて。

——『生産工場「ビオトープ探して」』では、そうした即興演奏も含めて録音物にしていましたよね。仮に「即興演奏は振り返るべきものではない」とするなら、即興演奏を録音することの意味は、増田さんはどのように考えていますか?

増田:あくまで僕個人の話になりますけど、一口に即興演奏の録音といっても、演奏する側としては、シチュエーションによって肩の力の入り具合が全然違うところはあります。たとえば誰に聴かせるわけでもない練習で確認用として録音する場合の即興演奏と、今回のように公開レコーディングの時の即興演奏、それとライヴ・ステージでの即興演奏では、それぞれモチベーションが違ってくる。でも今回、そうした三つのパターン全てを一連のイベントの中で見せることができたのは良かったです。

それと僕にとってはどのパターンでも、即興演奏を聴く時は、出音の面白さというより、コミュニケーションが成立したか否かがすごく面白いポイントだと思うんですね。コミュニケーションが上手く成立しない、失敗してしまったという状況も含めて面白い。この人はあっちに行こうとしたけど行けなかったな、とか、その失敗をこんなふうにカヴァーしようとしたのか、とか、そういうコミュニケーションの面白さを常に意識してしまうので、録音された即興演奏はどれもそうしたコミュニケーションを捉えたものとして価値があるんじゃないかなと。で、それって実は楽譜を使った演奏でも同じなんですよね。だから即興演奏で意義があると思うことの一つは、演奏中にコミュニケーションの情報が入るようになることで、楽譜を使った演奏でもお互いのことをより意識できるようになっていく。そういう相互理解のためにも有用な方法論だなと思いますね。

プロジェクト「ビオトープ探して」の成果

——コミュニケーションとしての即興演奏という意味では、楽曲中の演奏だけでなく、『生産工場「ビオトープ探して」』というイベントそのものが、まさしく即興的に相互理解を深めながら進行していったとも言えると思います。ギャラリーの一角で出演者たちが音楽を生産していて、その場所はまるでビオトープのようでもある。いち観客としては、この2日間だけ生まれる生態系を観察しているみたいな気分にもなりました。天井から垂れ下がるヘッドフォンが生態系観察のためのインターフェースになっていて。

増田:ギャラリーなので音量的な制約もあって、スピーカーではなくヘッドフォン/イヤフォンで聴かせたいというのは最初から考えていました。それは生産した録音音源をカセットにしたかったこととも関係していて、やっぱり空間で聴くものと録音物で聴くものって違うじゃないですか。今回のイベントでは録音物を聴いてほしかったので、観客の一人ひとりが覗くような行為で聴くという感覚は大事にしたかった。実は大学時代に演劇作品で同様のシステムを使ったことがあったんです。役者の声を観客が客席でイヤフォンをしながら別々に聴いていて、目の前に役者がいて客席も一体感はあるんですけど、本当のところは観客が個々別々に聴いている。この構造がすごい好きだったので、同じ世界観を今回も採用したいと思ってヘッドフォン/イヤフォンを取り入れました。

『生産工場「ビオトープ探して」』の様子 撮影: コムラマイ

——1980年代に大瀧詠一さんが「ヘッドフォン・コンサート」をやっていましたけど、そこでは作者の意図を過不足なく伝えるために客席にヘッドフォンが用意されていました。ただ、今回面白かったのが、観客は自分でも音の奪取(録音)が可能だったじゃないですか。それで現場ではヘッドフォンで聴きつつ、スマホでも動画を撮影しておいて、帰ってから見返してみたら、リアルタイムには聴いていなかった「カタカタカタ……」というシュールな演奏の響きが残されていて(笑)。キーボード等がライン録りなので現実空間では鳴っていないんですよね。

増田:演奏途中でヘッドフォンを外すとドラムだけ聴こえるみたいな状況になってました(笑)。

——リアルタイムには聴くことができなかったリアルな光景が動画には記録されている。ヘッドフォンで聴くライヴという意味では配信コンサートもありますけど、そうではなく音が聞こえる同じ空間を演奏者と観客が共有しているからこそ、ヘッドフォンとリアルの音空間のズレが生じていて、その意味では今回のヘッドフォンは作者の意図を超えて2種類の時空間を伝える装置にもなっていたなと思いました。ところで「ビオトープ探して」というプロジェクトを通じて、最終的に「ビオトープ」は見つかったのでしょうか?

増田:その点については、今回参加してくれた演奏者たちは、それぞれ別々のやり方で、即興演奏にしても楽譜の演奏にしても、いろいろな方法論を持っているんですよね。その状況が「ビオトープ探して」になると思っていて。というのも、僕が作った楽譜や構造は、ある種の思想やルールであって、そこに演奏者たちが100パーセント乗っかると、いわば独裁主義的になってしまう。そうではなくて、もっと等価なヒエラルキーにしたかったというか、ある時間軸の中でバランスをいい意味で壊していく、それぞれが自由にできる時間を作っていきたかった。たとえば初日に演奏した「1日を重ねる」という楽曲では、テリー・ライリーの「In C」みたいに基本のメロディーだけを提示して、そこから1時間かけてセッションすることで、その中で出てくるコミュニケーションを見るというようなことをやりました。そういうふうに、音楽のアンサンブルにおいて、一つの集団がどういう政治を採用するとどういう音楽になるのかをいろいろと試せる場にしたかったんです。つまり、どの方法論だとどういう音が出るのかを、みんなで確かめながら試行錯誤していく。どの方法論にもそれぞれの良さと悪さがあります。それを2日間かけてじっくりと確認していくことで健康になるというか、それまでよりも少しは生きやすくなるんじゃないかなって。

——つまり、「ビオトープ探して」というプロジェクトを行った結果、「ビオトープ」が見つかったわけではなくて、「探すこと」の方法論的な可能性が見つかったということでしょうか?

増田:そうですね。ライヴの場合は一つのものを二つの方法で実践する、つまりあるコンセプトを違う形で複数展開することで相対化しつつ表現としてアウトプットしました。パフォーマンス・イベントでは「録音する」「演奏する」という口実で人々が集まって、そのプロセスを公開しつつ、それ自体を俯瞰で見たものをアウトプットとする。そういった方法論が「ビオトープ探して」での成果というか、そこで見つけたものとして、今後どう生きていくのか考えるための方法論にもなるだろう、と。そこで得た複数化や客観化のプロセスを方法論として、たとえば卓球のラリーを音楽化する『とてもとても大きな音が鳴らせるピンポン』にも接続できるんじゃないか、とか、他の表現にも展開できるかもしれないと思っています。

今後のヴィジョン

『生産工場「ビオトープ探して」』の様子 撮影: コムラマイ

——今回のイベントを終えて、具体的には今後どのようなヴィジョンが見えていますか?

増田:今回はお客さんに観てもらいすぎたなと思っているところがあります。音楽ってやっぱり観るだけではなくて、参加することに楽しさがあるんですよね。『とてもとても大きな音が鳴らせるピンポン』は、観客がプレイ可能な作品で、いわば「逆音ゲー」みたいになっているんです。音楽に合わせて体を動かすのではなくて、自分が動くとそれが音になる。で、たとえば『ビオトープ探して』というアルバムの曲を、楽器を触ったことがないお客さんにいきなり弾いてもらうことはできないですけど、卓球をプレイしてみることならできる。たとえラリーが上手くなくても参加することで音を出す体験ができる。なので、今回やったようなことを一般の人でも参加できる形にできないかということが、一つの展望としてあります。

——なるほど。他に、プロのミュージシャンによる作品という意味では、これから作りたい音楽の展望などはありますか?

増田:いくつかあるんですけど、一つは特殊なグルーヴを身体化させるという試みです。たとえば今回ライヴで演奏した「踊れる」や「ビオトープ探して」という曲は、拍子を変えることにかなり固執した曲なんです。「踊れる」であれば、4小節ごとに4分の7の最後が4分の8、4分の9、4分の10、4分の11になって、またリセットされる。「ビオトープ探して」はいったん6拍子で作ったフレーズを、DTMの「時間削除」というツールで一部の小節だけ消して、そうすると4分の7や4分の4にキュッと詰まるので、そうして徐々に歯抜けになって最後は6拍子が16分の1になって連打になる。西洋音楽だけでなく、日本の音楽やインド音楽等々、世界にはいろんなリズムがありますけど、「踊れる」や「ビオトープ探して」で試した拍子やリズムの実験をさらに徹底的に考え、それを楽譜という形で共有することで、あり得ないようなグルーヴを身体化させたい。

その上で、その身体化された特殊なグルーヴのリズム感で、コードはもっと自由にしてみたいんです。自分がずっと使ってきたパソコンというツールが由来の滅茶苦茶なリズムに基づきつつ、高度に訓練したミュージシャンによる自由な演奏を聴いてみたいという欲があります。しかも、そうした特殊なリズム感覚でありつつ、平易さも獲得できないかなとも思っています。『みんなのうた』じゃないですけど、聴く側にとっては口ずさめるような親しみやすさがある。そのバランスを突き詰めたいなと。平易なものってある意味でとても狂気的だと思っていて、身近な言葉やメロディーが異常な使われ方をすると、得体の知れないものが生まれるじゃないですか。たとえばゴリゴリの変拍子を5歳の子供が口ずさめるためにはどんな音楽を作ればいいのだろう、とか。

それと今後の展望で言うと、フェスのようなものを企画したいという思いもあります。今回のライヴの参加メンバーもそうですけど、僕が呼んだ人たちは、普段はみんなそれぞれに演奏のフィールドがあって、中には交わらないような人たちもいる。そういう人たちが一緒に組んで何かをやることの可能性に面白さを感じるというか。やっぱり僕は、自分の周りで生きている人たちが、どういうコミュニティを作って、どう根を張り合っているのか、その構造がすごく気になるなということを今回あらためて思いました。世の中にはいろんなミュージシャンやアーティストがいて、彼ら彼女らがどんな広がりを持っているのか、その生態系の全容を知りたい欲望があるんですよね。