インタビュー

活動支援生インタビュー Vol. 24 細井 えみか個展「BODYLESS body」インタビュー

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Emika Hosoi | 細井 えみか

細井えみかは、主に鉄を素材とした構造体によって、安定した日常に潜む緊張感や違和感を表現してきた。前回の個展「Swimming Focus 覚束ないピント」(2021 年12 月〜2022 年1 月、エステルオカダアートギャラリー)では、それ以前とは大きく印象の異なる作品を発表。2022 年は、フラワーショップ・美容室・アパレルショップの3つの店舗で行われた展示を通じて、居住空間における作品のありかたを提示した。こうした経緯を踏まえ、インタビュワーの飯盛が、今回の個展に合わせて発行された作品集に寄稿。そのコメンタリーとして、文章に沿って話を聴いた。

インタビュー・構成:飯盛希

作風の変化と居住空間

——まずは作風の変化について伺わせてください。昨年の個展というか《Living Life》(2021年)以降、最近の作品は、2018 年までの作品と比べると、細井さんの意識としても大きな違いがあるんじゃないかと思っています。そのあいだ、とくに 2019 年や 2020 年は、ほとんど作品を発表されていませんでしたけど、どんなかんじで過ごされていましたか。

細井:作品をつくってなかったときは、フリーランスで居住空間をつくる仕事をしていました。什器をつくったり家のリノベーションをしたり。

——「バスハウス」はいつからでしたっけ。どういう経緯で細井さんが関わることになったんですか。

細井:2018 年からで、1台目をつくり始めたのが修了後ですね。クマ財団で知り合ったひとが住んでいたシェアハウスに行って、その代表のかたがやっているプロジェクトだったんです。

——それもクマ財団つながりだったんですね。いわゆる内装をやっていたんですか。その中で人が暮らす、というか、中に人がいる、という意味では同じかもしれませんけど、バスのほうが狭いですよね。車の規格と家の規格では違いますか。

細井:そうですね。段差をつけたら頭ぶつけますし、工業規格になっているのは、家を前提にしたもので、車には合わないですね。畳を敷いたことがあったんですけど、「1畳」という単位では使えないので、ぜんぶ特注しました。車というかバスの種類によっても規格が違うので、現場での作業は大変でしたけど、居住空間ベースで考えるという意味では、同じ内装という意識でした。

Living Life (2021 撮影:柳場大)

——その違いが作品に反映されたことはありますか。動産と不動産という違いかもしれませんが、細井さんの作品にとって持ち運べるという要素は重要ですか。

細井:「バスハウス」は「不動産から可動産へ」っていうのがキャッチフレーズでしたね(笑) 家だと、定住というか、毎日そこで寝起きして、そこに帰ってくる人がいるという想定なので、あまり突拍子もないことはできないですよね。バスは、定住から移住というコンセプトでしたけど、やっぱりイベントで使われることが多かったので、非日常なこともできるという感覚はありました。今までは、保管のために、大きい作品は分解できるようにすることもあったんですけど、ある程度、組立が前提でもいいのかなと思っています。

——それは、やっぱり居住空間というか屋内にインストールするという前提ですか。

細井:今は、そうですね。屋外に置くことは前提にしてないです。屋外彫刻祭とか、屋外に置く彫刻って、まだまだ多いと思うんですけど、そういうのはやったことないですね。

——「小平アートサイト」って出てませんでしたか。

細井:ああ! 学部3年生のときですね(笑) あのころは鉄だけで作品をつくっていたので、ぜんぜん抵抗なかったんですけど。

——「彫刻」という意識はあるんですか。

細井:ぜんぜんないですね(笑)私の作品って、それ自体がどうこうっていうよりも、そこに存在しているものっていうかんじなので、名刺には彫刻家と書いてますけど、彫刻家と言っていいのかな(笑) 彫刻家と名乗ること自体は自然だったというか、違和感はなかったんですけど。彫刻っていうのは、あんまり考えたことないですね。美術作品をつくるときも、内装とか人に使ってもらう什器をつくるときも、あまり変わらない意識なので。作品と家具のあいだのものというかんじです。

——「彫刻」って言うと、いかにも芸術的なものというか、すごく近代的な意味になっちゃいますよね。当時の日本では、いわゆる塑造が入ってきて、ブロンズみたいな堅牢な素材でつくった作品を屋外に置くのが理想とされていたみたいですが、その一方で、床の間に飾ることを想定して制作していた木彫家たちもいたという話で。細井さんが鉄じゃない素材も使うようになったのは居住空間への意識が強くなってからですか。

細井:そうですね。2018 年までは、会場の空間に合わせて作品のサイズを決めることもありましたけど、居住空間という想定はなかったんです。けど、鉄いじりみたいなことができなくなって、作品をつくっていなかったときは、毛の生えた、というか、隙間から毛が出てる立方体みたいなドローイングを描いてました。

——それは、いわゆるフェティッシュみたいなものですか。子どものころからのとか。

細井:去年の個展で出した《Rabbit》がそのイメージに近いかもしれないです。課題のモチーフでうさぎを借りたことがあるんですけど、うさぎの世話をしていて、もち上げたりすると、得体の知れない中身の感覚が気持ち悪くて。たしかに子どものころはよく、ぬいぐるみの毛をむしったり、ファービーのなかの機械を触ったりしていました……(笑) 「がわとなかみ」みたいなものに関心があるのかもしれません。

——なるほど……完全な立方体とかって、それこそ日本語だと「正」っていう字を書くんだと思いますけど、レギュラーなもので、生物にレギュラーな形はないですもんね。やっぱり規則的なものに違和感を差し挟むというかんじですか。

細井:そうですね。規則正しい立方体、規格化されたアングル鋼を毛で覆うというのは、そういう意識だと思います。人工的な基準を信用してないんです。たとえば、時間って何……? みたいな。時間なんか虚構じゃんって(笑)

——時計に縛られるのは嫌ですね(笑) punctual っていう言葉も日本語にすれば「規則正しい」と言えるかもしれませんけど、時間は「規則」じゃないのに、それを守るのが「正しい」っていうのは、すごい概念ですよね。

Rabbit (2021 撮影:柳場大)

鉄という素材に忠実であること

——学部生のころは、鉄という素材との格闘みたいな作品でしたよね。なんで鉄を使うようになったんですか。

細井:鉄しか使っちゃいけないって勝手に思ってました(笑) 2年生の秋くらいに、鉄かブロンズか選ぶ課題があって、型をとると気持ちが離れちゃうというか、工程が決まってるのが嫌だったので、鉄を選んだんですが、それで鉄っておもしろいじゃんって。

——たしかに、プロセスがあるだけ間接的というか、素材と距離感ありそうですよね。鉄だと最初から最後まで「ましかく」なものと取っ組みあっているかんじですか。鉄板を「まっすぐ」切って、みたいな。

細井:そうですね(笑)溶断でフリーハンド的な線もできるんですけど、「まっすぐ」が好か ったので、ガスは使わなくて、シャーリングっていう大きな機械を使ってました。

——「まっすぐ」が好いというのは、教えなんですか。それとも細井さんの感覚ですか。

細井:私の感覚です。なんでかは分からないんですけど……ノートをきれいにとりたいみたいなのに近い気がします。

——ノートって、それこそ「まっすぐ」な罫線が引いてあるから、定規を使わないと線が「ま っすぐ」にならなくて嫌な思いをしますよね(笑)というか定規っていうのも、すごい言葉ですね。これがスタンダードだっていう。せっかく鉄だし、せっかく「まっすぐ」だから、というのは今にも通じてるんですか。

細井:そうですね。私は、こういう形がつくりたい、というのがなくて。ルールが嫌だと言 っておきながら、なにかしらルールに沿ってはいたい(笑) たとえば、人体をつくって、ここはもうちょっとこうだ、みたいな作品とのやりとりはしてないですね。四角形とか、八角形とか、さいしょから決めちゃってます。鉄でできることは何かという考えかただと思います。

——誰もが知ってる一般的な形という意味では、単純に馴染み深いものですよね。作家が思いのままにつくった形、いわゆる造形っていうのは、恣意的でもありますし。文章でも言及しましたが、そういうのは、いわゆる「ミニマル・アート」とも共通する要素だと思いますけど、やっぱり細井さんの作品は装飾的ですよね。

細井:過剰に意味なくやるっていうのは一貫しているので、結果的に装飾的な見た目になりますけど、なるべく要素をそぎ落としたいとも思っています。たとえば溶接の痕は削ってるんですけど、私自身が溶接部を見るとき、これはきれいとか、これは汚いとか、そっちに意識がいってしまうので、そういう余計なノイズを入れないようにしています。

——たしかに、ボルトとか金具を反復することで、鉄という要素が、モジュールというか、規格化されたものの象徴として強調されてますよね。“縁の下の力持ち” ではないですけど、潜在的なものということについても強調するような意識ってありますか。というか、最近の作品では、物質としての鉄も必要というわけじゃくなってますか。

細井:必ず作品に鉄を含めなきゃという意識は、だいぶ消えてきてると思います。規格化されたものという要素だけが残っているかんじ。潜在的なものということに関しては、そういうふうに作品をつくってはいないですけど、そういう鉄を使っているというかんじですね。

——なるほど。西永和輝さん(細井さんと武蔵美彫刻学科の同期。直前の 12 月に飯盛が個展をキュレーション)も人間の決めた規格の代表としてアルミフレームを使っていましたけど、細井さんの作品がアルミだったら家には発展してなかったかもしれませんね。

Attempt at basis(2018 撮影:クマ財団)

作品の展示しかた、生活と芸術のあいだ

——それこそ日本にブロンズが入ってきたとき、木彫をやってたひとたちの作品が「置物」だって批判されたわけですけど、やっぱり床の間に置くことを想定した作品は「厨子」に入 っているみたいだと。細井さんの枠組というかフレームも「厨子」みたいなところがあると思っています。

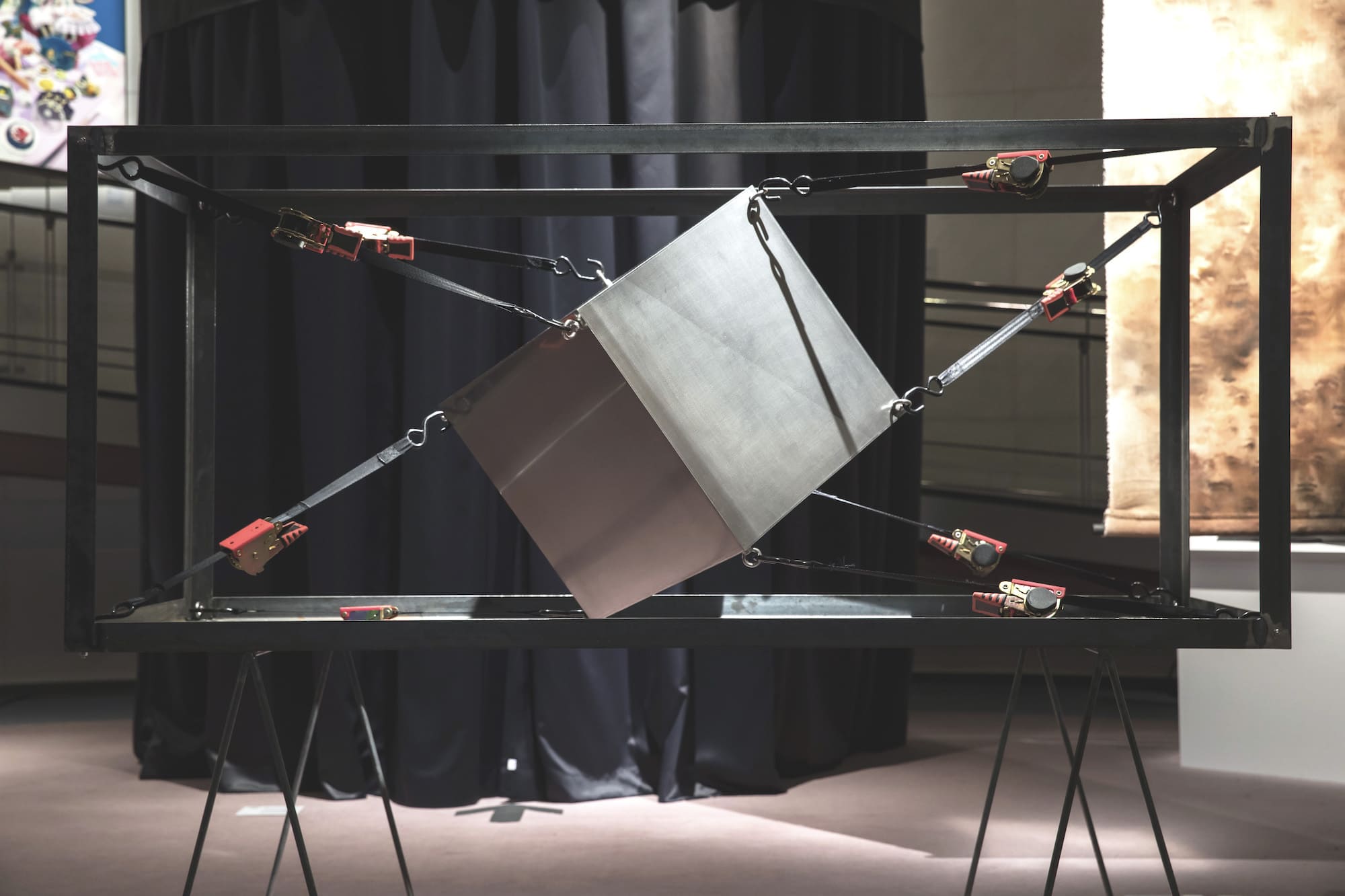

細井:たしかに。置くための空間を確保して、そこに鎮座させるというのはあるかもしれないですね。鉄の使いかたとしては 2018 年のころから変わってなくて、ショーケースみたいなフレームの枠組の中にあるものを見せ物にするという感覚でアングル鋼を使ってます。2018 年のときにも水平垂直を崩すという意識はあって、視覚的に緊張感を見せたいというか、見ため的に無理してるかんじを見せたくて。たとえば《In a nest》も、中身を見せ物のようにするのと同時に、まん中に浮かせるために引っ張る仕組みも必要だったので、頂点からワイヤーを張ってテンションをかけるっていう機能もあります。

——この作品も意味深なタイトルで好いですよね(笑) 単に「nest」だと、まん中の本体が巣みたいにも思えますけど、「In a nest」なので、フレームが巣で、本体がそこに住んでいるというか、まさに作品の居場所としての「厨子」になっているように見えるんです。かつ、細井さんの作品自体が居住空間に根ざしたものなのであれば、「In a nest」というのは、「しかくい」フレームが中身にとっては住処だけど、その作品もまた人間の「しかくい」住処の中にあるみたいな二重の意味になりますよね。

細井:あー、たしかに! 素材からして室内というのは前提なんですけど、特に居住空間というのを意識してつくった作品ではなかったんです。でも、この作品は小さいですけど、たとえば、フレームを建物の内壁に置き換えて、角からワイヤーを張って、部屋のまん中に浮かせるというのもアリだと、いま思いました(笑)

——なるほど(笑) というか、2018 年の時点でも日常に潜む違和感のような要素はあったんですね。それが最近では、作品自体だけじゃなくて、展示方法というか、作品の置きかたとしても二重化したことで伝わりやすくなりましたね。生活のなかに芸術的なものが混在してるみたいな。

細井:自分がつくったものが、いかにも美術作品です、というかんじで置かれるのは違う気がしています。家具や什器と、自分が作品としてつくっているものとで、あまり工程は変わらないですし、用途は違いますけど、意識としても変わらないんです。なので台座は嫌ですね。いわゆる白台座って、ないことになってるけど、あるじゃんって(笑)

——ほんとにそう。吉野俊太郎さん(細井さんと同じクマ 財団1 期生)もそういうこと言いますよね。たとえば、黒衣っていないことになってるけど、いるじゃんって(笑) 私たちの世代って、そういう約束事に醒めているところがあるのかもしれませんね。

Untitled (2021 撮影:柳場大)

細井:私、裸眼だとほとんど見えないくらい、すごく目が悪いんですけど、ぼやけた視野だと、置いてある存在は、家具でも作品でも、見たかんじ違いが分からないので、いっしょじ ゃんって。なので、自分の作品が、美術作品だからって、ちゃんと展示されるべきだというのは違うと思っています。たとえば机の角に掛けられる作品は、引いて見たら馴染んでいるけど、近寄って見たら異質なものが存在してるって分かるというかんじで、ここ1年は、そういう設置のしかたにこだわっていました。

——作品の向きについても意識の変化はありましたか。

細井:明確なきっかけがあったわけじゃないんですけど、最初の個展のときに、鉄でできた薄い箱形の作品を、ふつうだったら置くと床にピタッとつきますけど、まん中に太いボルトを差して、斜めになるようにしたのとか……。その前の年に府中市美で展示をしたときも、鉄の薄い箱にゴムバンドを巻いて、その金具があたって床に密着しないようにしたり、仮設の壁みたいなのをつくって、それを倒して展示したのとかが発端かもしれないですね。

——助手展でも壁の作品を倒して展示してましたね。それで底に書いてある「床面 前→」 っていうのが見えちゃってましたけど、それがすごく好いなって(笑) 裏側を見られるのは嫌じゃないですか。

細井:嫌なんですけど、しょうがないじゃんみたいな(笑)

——それは、やっぱり、あるものをないことにしないということですか。台座みたいに無視するのが礼儀だけど、でもあるじゃんっていう。

細井:そうですね(笑) 家の作品をつくったときに、初めて裏側ができて。家は閉じた形なのでいいんですけど、どうしても裏が見えちゃう作品はあります。積極的に見てほしいわけではないんですけど、見えちゃうからといって、裏面だと思っているところを見えてもいいように設えるのも違うと思っていて。

——なるほど。最近の作品で、取手やパッチン錠がつくようになったのは装飾的な意識ですか。

細井:そうですね。ショールームでソファが置いてあったら座ってみたりするじゃないですか。取手なら握って持ち上げるとか、パッチン錠なら開けるとか、見たときに動作を連想できるような金具をつけることで、触っちゃいけない美術作品というのから、そういう感覚に寄せてみたいというかんじですね。「Art in The House」っていうサンワカンパニーのコンペに入選して、今度ショールームで展示するんですけど、椅子とか棚の上に置いたりするつもりです。

——それもすごく好さそうですね……! 楽しみです。これで文章に書いたことについては一通り伺えたと思います。ありがとうございました!

インタビューの様子。写真左から飯盛希、細井えみか。