インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.31 小笠原 佑樹「誰かの『嬉しい』をつくるものづくり」

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Yuki Ogasawara|小笠原 佑樹

クマ財団の第1期・第2期クリエイター奨学生として、工学のバックグラウンドを活かした義手やレスキュードローンのプロジェクトに取り組んだ小笠原さん。その後、大学院を経た現在はデザインエンジニアとして働きながら、活動支援制度も活用して新たな義手の開発に取り組んでいます。小笠原さんのこれまでの活動の足跡や、ものづくりに挑む姿勢について伺いました。

インタビュー・執筆:淺野義弘

目の前の当事者と進める義手開発

―― 小笠原さんはクマ財団の第1期・第2期クリエイター奨学生として参加し、現在も活動支援制度を活用して新たな義手の開発に取り組んでいます。まずは奨学生時代の取り組みを振り返っていただけるでしょうか。

小笠原:高等専門学校時代から義手に興味を持ち、高専では義手を、大学ではロボットハンドを研究テーマにしました。学外の活動としても、オープンソースの義手を開発するexiiiという会社でのインターンや、上肢に障害を持つ方の集まるMission ARM Japan というNPOに関わっていました。そうした場で義手を必要とする方達と接するうちに、当事者が本当に欲しいと思える義手を作るためには、これまでとは異なるアプローチが必要だと思うようになったんです。

市販されている義手は、人間の動きを再現しようと機能を過剰に盛り込んでしまったり、見た目の格好良さばかりを追求したりと、どちらかというと開発側の都合で作られていることが多いんです。その結果、とても個人では購入できないほどの価格になっていたり、多機能であるが故に使いにくかったり、装着する気になれないほど重かったりといったデメリットが生まれてしまう。作る側のシーズや社会へのインパクトありきではなく、いま目の前にいる当事者のQoLを、早く、そして確実に上げるための義手を作りたいと思って開発したのが、クマ財団の奨学生時代に制作した「Claffin」です。

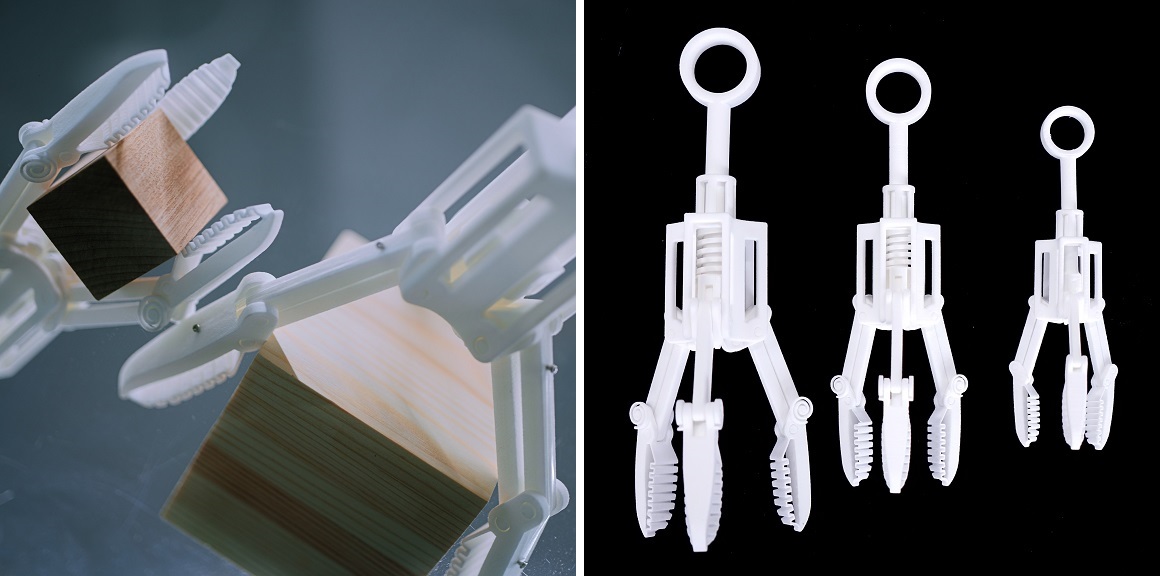

KUMA Exhibition 2019 での展示の様子

小笠原:「Claffin」は極めて軽量で、簡単に操作でき、趣味やTPOに合わせて見た目や質感を変えることのできる義手です。機能は本当に必要とされるものだけに抑え、操作のしやすさと軽さを両立し、さらには自己表現の手段としても利用できる。ユーザーの方への徹底的なヒアリングから始め、一緒に制作を行ったことで、多機能化とは異なるアプローチで満足してもらえる義手になったと思います。

ユーザーに届けるためのデザインエンジニアリング

小笠原:高専に入学して以来、エンジニアとしての勉強を続けてきましたが、「X VEIN」という3Dプリント製のレスキュードローン開発に携わった際に、デザインの重要性を痛感しました。構造最適化やジェネレーティブデザインという手法を用いて、飛行体であるドローンの軽量化と強度や拡張性を担保したのですが、エンジニアとして魅力的だと思える機能を実装したとしても、見た目が格好良くなければ、誰にも興味を持ってもらえないんです。プロのデザイナーとの仕事を通じてその重要性を身をもって知り、そこから自分なりにデザインを学ぶようになりました。

―― 大学の卒業とともに第2期奨学生の期間も終わり、その後は東京大学大学院の山中俊治研究室に進学されましたが、その理由について教えてください。

小笠原:デザインとエンジニアリング、それらを別のものとして考えるのではなく、ものを作るためのアプローチとして包括的に取り組む、デザインエンジニアとしての振る舞いを学びたかったからです。エンジニアリングのことまで熟知しているデザイナーが企画段階からプロダクトの開発に加わることで、課題の整理や問題の抽出を通じて、それらを解決するための最適なアプローチを提示できるんです。

戦後復興間もなくの1960年代には、人材不足で誰もが設計からデザインまで全ての仕事をせざるを得ない状況でしたが、近年では職能が極端に細分化してきました。技術者だけでほとんど完成させて、最後に「見た目を良くしてください」といってデザイナーに任せても、ちぐはぐなものしか生まれません。こうした乖離が起きてしまっている現状では、発案からユーザーの手に届くところまで、全てのプロセスに関わるデザインエンジニアが改めて必要とされている。そんな話を聞いて、僕もその役割を担えるようになりたいと思いました。

ーーデザインとエンジニアリングを統合させる挑戦を始めたのですね。小笠原さん個人としては、どのようなプロジェクトに取り組んだのでしょうか。

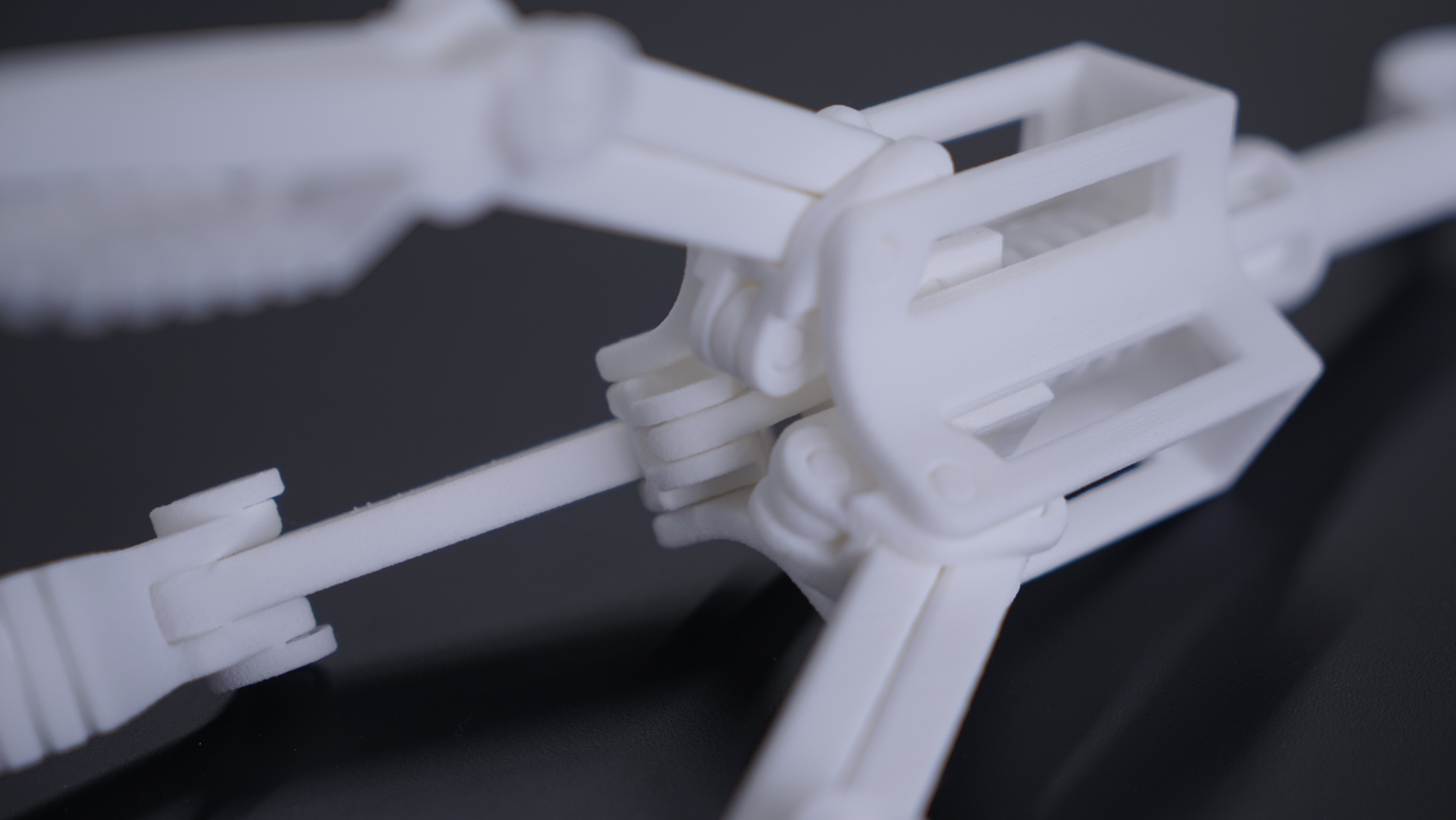

小笠原:山中研究室にはロボット、AM(Additive Manufacturing)、義足や義手のチームがあり、僕はその全てに関心と経験がありました。修士研究としてまとめたのは「Scalable hand」という、3Dプリントを用いて、ハンドとして組み上がり、かつ機能する状態で一体成形で印刷可能な、物をつかむためのユニットです。

小笠原:3Dプリントでつくる義手は一般に普及している義手に比べ、製造コストが少なく、形状もカスタマイズしやすいと言われています。しかし実際のところ、ユーザーの身体に合わせるためには、設計の変更に大きな手間がかかります。単純に縮尺を変更するだけでは、バネやシャフトなどの規格で定められた機械部品と整合が取れず、そのままでは組み上がらないからです。

そこで「Scalable hand」では、そうしたバネやシャフトなどの機械部品が担っていた役割も、全て3Dプリントパーツで代替するようにしました。素材は全て単一のナイロン樹脂ですが、例えば巻きバネのような渦巻き型の形状や、波打つような独特なパターンを与えることで、特定の方向だけに柔らかい構造を再現できたり、場所ごとにしなりや嵌合などの機能を持たせたりできるんです。醤油やラー油のボトルキャップがプラスチックだけで作られているのに、ヒンジや蓋の役割を果たすのと同じ発想です。メタマテリアルやコンプライアントメカニズムと呼ばれる研究領域で、3Dプリントとも相性が良く、自分の専門性も活かせると思い取り組みました。

全てがナイロン樹脂で構成されている。

小笠原:最終的に完成したのは、80-120%程度まで縮尺が変更でき、日本人の手のサイズであればおおよそ対応できるモデルです。義手としての性能評価や、農産物をピックするロボットアームとしての実験も行いました。

ーー細部の設計も洗練されており、まさに義手という領域でデザインエンジニアリングに挑戦した小笠原さんならではの研究だと感じました。

「なんでもできるはなんでもできない」

ーー現在、クマ財団の活動支援で取り組んでいるプロジェクトでは、肩を離断した方に向けた義手を開発しているのですよね。

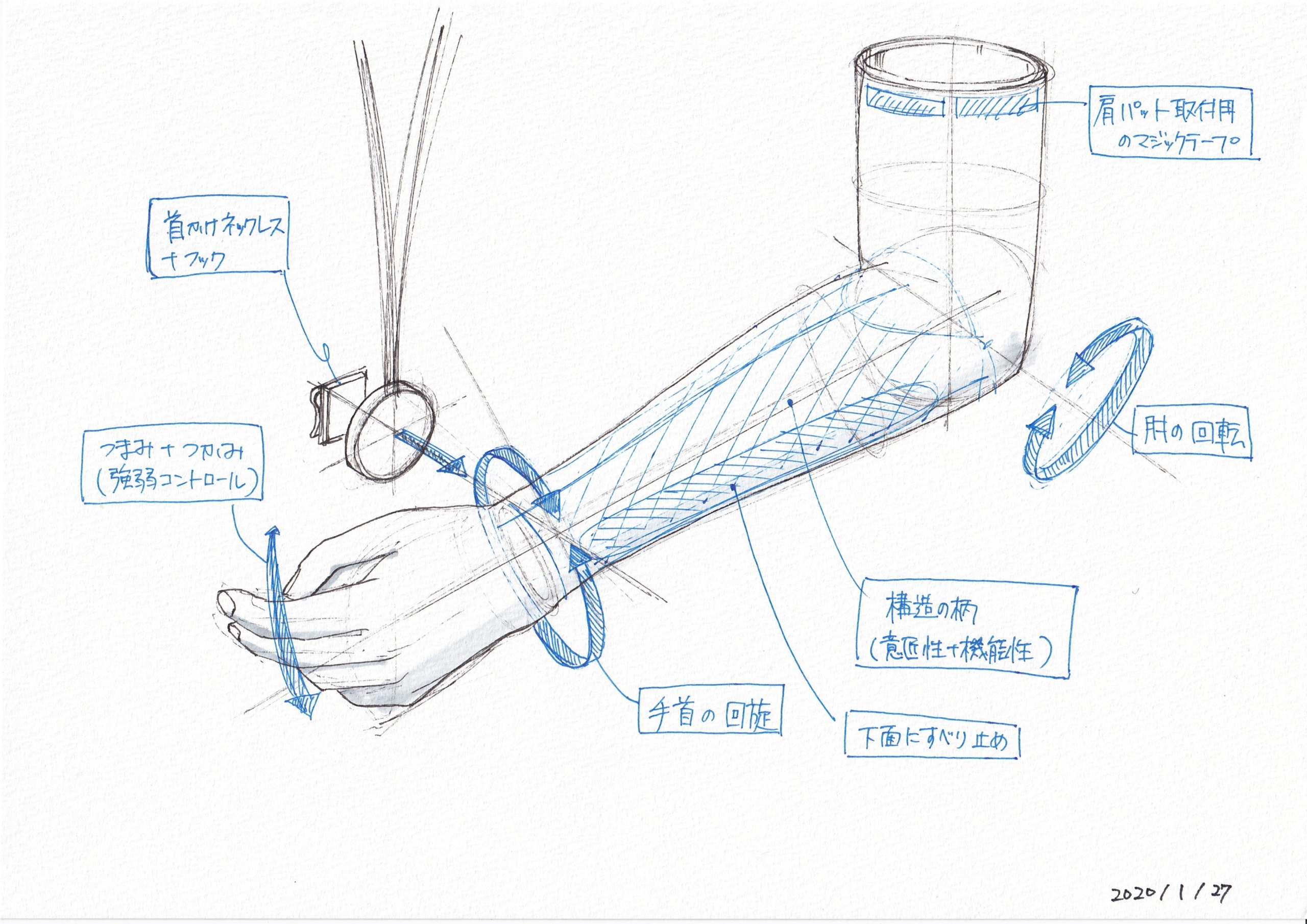

ユーザーインタビュー直後の構想スケッチ

小笠原:Mission ARM Japan とともに、骨肉腫という病気で肩を離断してしまった方向けの義手を開発しています。前腕より先だけを補う義手と比べると、肩離断者が実用レベルで使える義手はほとんどなく、この状態をなんとかしたいと思ったことがきっかけです。

当事者の方にヒアリングを行うと、財布を開く時に口を使わざるを得ないタイミングがあるなど、多くの困りごとがあることがわかりました。しかし、前腕義手に比べて動きが必要となる部分が多く、肩・肘・手首・指先の全てをギミックや電動部品で制御した上で、かつ日常で気軽に使用できる便利な義手を開発するのは極めて非現実的でした。

2023年2月に完成した最新のモデル

小笠原:そこで辿り着いたのが、敢えてアクティブに義手を操作することをせずに、受動的なアクションのみによって機能する「パッシブ駆動型装飾義手」です。基本的な仕組みは、肘や手首の位置を片方の手で調整し、指先も洗濯バサミのように開け閉めできるという、技術者から言わせれば本当に簡単なもの。普段は指が開いた状態で、スマートフォンや財布を使いたい位置に合わせてから、パチンと閉じるようにして使うことを想定しています。上腕部分を格子状にしたり、基材にカーボンを使用したり、可能な限りシンプルな構造にするなどして徹底的な軽量化に努めています。また、ネックストラップで手首部分を吊り下げることで、物々しいハーネスなどを使わずに、見た目的にも違和感の無い支えを作るなどの工夫も加えています。

ーー全てを技術で無理やりカバーしようとするのではなく、ユーザーが必要なことに寄り添って、これまでの発想にとらわれない形状や使い方に変えていったのですね。

小笠原:これは昔恩師から言われた言葉ですが、「なんでもできるはなんでもできない」のです。やたらに機能を詰め込んでもわかりにくくなるばかりで、ユーザーが使いやすくなるとは限りません。ターゲットに寄り添って、その人が本当に必要な機能を見極め、わかりやすいインターフェースで提供すること。これは「Claffin」の頃から一貫している考え方です。

口と左手ではなく、右手と左手で財布を扱う久しぶりの体験

誰かの「嬉しい」をつくるものづくり

ーー小笠原さんが現在勤めている、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 エンボディド・クリエイティビティ・グループでの活動も、公式サイトやプロジェクトページなどで拝見しました。これまで培った義手開発での知見が、最新の研究と結びついて、ピアニストの故障予防や練習支援など、新しい価値を生み出している様子が印象的でした。

小笠原:ありがとうございます。研究成果を世の中につなぐという意味で、まさにデザインエンジニアという職業らしい働き方だと感じています。

ソニーCSLのHPより (2023.4.5 時点)

ーー学生時代から続く義手の開発や、ピアニストの故障予防デバイスの研究など、小笠原さんがケアや福祉に関する取り組みを続ける理由は、どこにあるのでしょうか。

小笠原:単純に聞こえるかもしれませんが、誰かの「嬉しい」をつくるものづくりがしたいんです。もちろん多くの人の命を救う医療や創薬のような分野もありますが、僕は目の前の人に喜んでほしい。義手や義足もそうですし、大学院時代に他のメンバーと取り組んだプロジェクトも、声が出せなくなった人の生活をよくするためのものでした。こうしたウェアラブルデバイスや福祉領域での開発は、喜んでもらえた時の達成感がとても大きく、それが続けるモチベーションになっているのだと思います。

人工喉頭 Syrinx:失ったはずの”自分の”声を取り戻すためのウェアラブルデバイス

東京大学の有志で取り組んだ、 喉頭がん等で声帯を失った人の声を取り戻す福祉デバイス「Syrinx」。

小笠原さんはハードウェア設計とデザインを担当した。

―― 小笠原さん、ありがとうございました。