インタビュー

活動支援生インタビュー Vol.45 大日方 伸 デジタルとフィジカルを結ぶ「第四次産業革命」の旗手として

クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。

活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。

>活動支援生インタビュー、はじめます!

Shin Obinata | 大日方 伸

1996年東京生まれ。慶應義塾大学政策、メディア研究科XD(エクス・デザイン)コース修了後、東京藝術大学芸術情報センター教育研究助手勤務。2021年デザインスタジオ「積彩」を立ち上げ、代表を務める。クマ財団第3期クリエイター奨学生選出。3Dプリントによる新しいカラーデザイン/色彩論の構築を制作の主題としている。

こちらは薄桃色から群青色、群青色から象牙色。あちらはメタリックなブルーからアーシーなブラウンへ。鑑賞者の動きに応じて、まるで生命ある有機体のように色彩が変化するウォールアートや椅子、指輪、花瓶の数々。一見するとモノのユニークネスに目が奪われるが、クマ財団第3期生で同財団活動支援生でもあるデザイナー大日方伸と、彼が率いるデザインスタジオ<積彩>の真意はそこにはない。「モノの裏側をデザインする」、「個性の獲得に貢献する」など3Dプリンターによる色彩表現がもたらす社会的なインパクトと作用にこそ、彼らのまなざしは向けられている。インタビュアー、ライター:小泉悠莉亜

「デジタルファブリケーション」の現在地を知る

——大日方さんが扱う3Dプリンターに関連する「デジタルファブリケーション(以下デジファブ)」について、興味や関心はあれどその実情には明るくない方が一定数いらっしゃるかと思われます。そこで手始めに、「デジファブとはなにか」について教えていただけますか。

大日方:はい、よろしくお願いいたします。

まず3Dプリンターをはじめとするデジファブとは、コンピューターでデザインしたデジタルデータを用いてものづくりをする技術のことを指します。デジタルとフィジカルを行き来してものを作ること、とも言え換えることができます。

このデジファブと呼ばれるものづくりの潮流は、2010年代に始まるメーカームーブメントすなわち「新しい産業革命」と呼ばれる時代に脚光を浴びました。世界中のガレージ(自宅の工作室)のオンライン化に伴い、扱う対象がデジタルデータに代替されることから大型の製造工場に代わり、個人所有可能な3Dプリンターなどのコンパクトな製造デバイスを用いて誰もがものづくりに関わることができる時代がくる、と考えられたんです。

制作には、複数の材料を同時に吐出し、その割合によって色を制御する「マルチエクストルーダー方式」の3Dプリンターを使用。

——2010年代、日本国内では実験的な市民工房<ファブラボ鎌倉(神奈川)>、<FabCafe Tokyo(東京・渋谷)>をはじめメーカーズファクトリーと呼ばれるデジファブのラボがいくつも誕生し、新たなものづくりの時代に突入する兆しがみられました。

大日方:はい。ざっくばらんにまとめると10年代は生活者が、そして10年が経った現在は、エンジニアなどの技術者が主体プレイヤーになったと言えそうです。特に医療や航空宇宙、ファッション、建築領域などデジファブならではの力を発揮できる領域において、その真価が探究されています。

——生活者に開かれたデジファブの流れに並走して、20年代では、まさに複数の業界においてダイナミックかつ革新的な3Dプリント関連のニュースがありました。アパレル業界では2022年、<A-POC ISSEI MIYAKE>から3Dプリント製のフットウェアが発表され、医療業界では人工装具や臓器のレプリカ作成に3Dプリントが使用された、という事例はほんの一部に過ぎません。これらを主体的に担ったのは、他ならぬ技術者やその筋のプロフェッショナルの方々です。

大日方:はい。そこでここから先の時代は、僕たちデザイナーの役割が大いに求められてくる、と考えています。

3Dプリントを製造のインフラとする動きが世界各地で活発化する中で、既に「3Dプリントで作られた」というフレーズは特別な意味を持たなくなってきています。今後は、「美しく作り込まれたプロダクト」が結果的に3Dプリンター製だった、というようなフェーズに入るのではないでしょうか。

3Dプリントデザインの専門家がいかに3Dプリンターをうまく扱い、対象領域において理解を深めて圧倒的なモノを作るか。僕たちの活動も含めて今後に期待される領域だと信じています。

——大日方さんは3Dプリントデザイナーとして、従来あまりフォーカスされてこなかった3Dプリントのデザイン領域に関わられています。同様の動きや職域で活動される方は国内外にもいらっしゃるのでしょうか。

大日方:国内では、工芸という文脈のアップデートとして<新工芸舎>という組織が3Dプリントで美しい工芸品を作っています。一方、国外に目を向けると建築/空間デザイン領域のプレイヤーが目立っている印象があり、スペインの<NAGAMI>、オランダの<Aectual>などは大型の3Dプリンターを用いて空間を丸ごと3Dプリントで作り出し、有機的な美しいデザイン実装を進めていますね。

まだまだ黎明期のこの業界を彼らと協力しながら盛り上げていきたい、と考えています。

ミラノサローネで提示した、「裏側のものづくり」にテコ入れするデザイン

——あらためて大日方さんの職能とアウトプット形式について教えていただけますか。

大日方:大きく捉えた意味でのデザイナーです。代表を務めるデザインスタジオ<積彩>のメンバーとともに、3Dプリンターによる新しいカラーデザインや色彩論の構築を制作の主題に据えた制作やデザインリサーチ、クライアントワークを行なっています。

制作物は、物体のサーフェスの組織表現を扱うためにアート表現としてカテゴライズされることもありますし、デザインやイノベーション(技術)として扱われることもあります。具体的なプロダクトとしての最終形態は指輪やピアスなどの装飾具から花瓶や椅子などのインテリア、さらには空間スケールの建築エレメントまでスケールを横断しながら、日々さまざまなトライアンドエラーのもと新しい作品を生み出しています。

花瓶<遊色瓶>。表と裏に異なる色をもつ繊細なプリーツ(折り)を表面に施すことにより、視点の移動に伴った色変化を生み出す。

——アウトプットの多様性もさることながら、自分たちで3Dプリンターや関連ソフトをエンジニアリングする開発体制は、今までにはあまり見ないデザインスタジオのあり方です。

大日方:まさに技術とデザインの掛け合わせこそ僕たちの特徴と言えます。その軸となるのが3Dプリントにおける色彩表現でして、3Dプリンターというデジタルとフィジカルを往来する中間地点に位置するツールでこそ可能となる表現を得意としています。

スタジオで生み出された独自開発のマテリアルであり、僕たちのその代表例な表現事例のひとつに、人の手では塗り分けることができない微細な配色を施し、見る角度によって異なるグラデーションが現れる魅惑的な色彩表現<Phantasmagorical Skin(ファンタズマゴリカル・スキン)>があります。

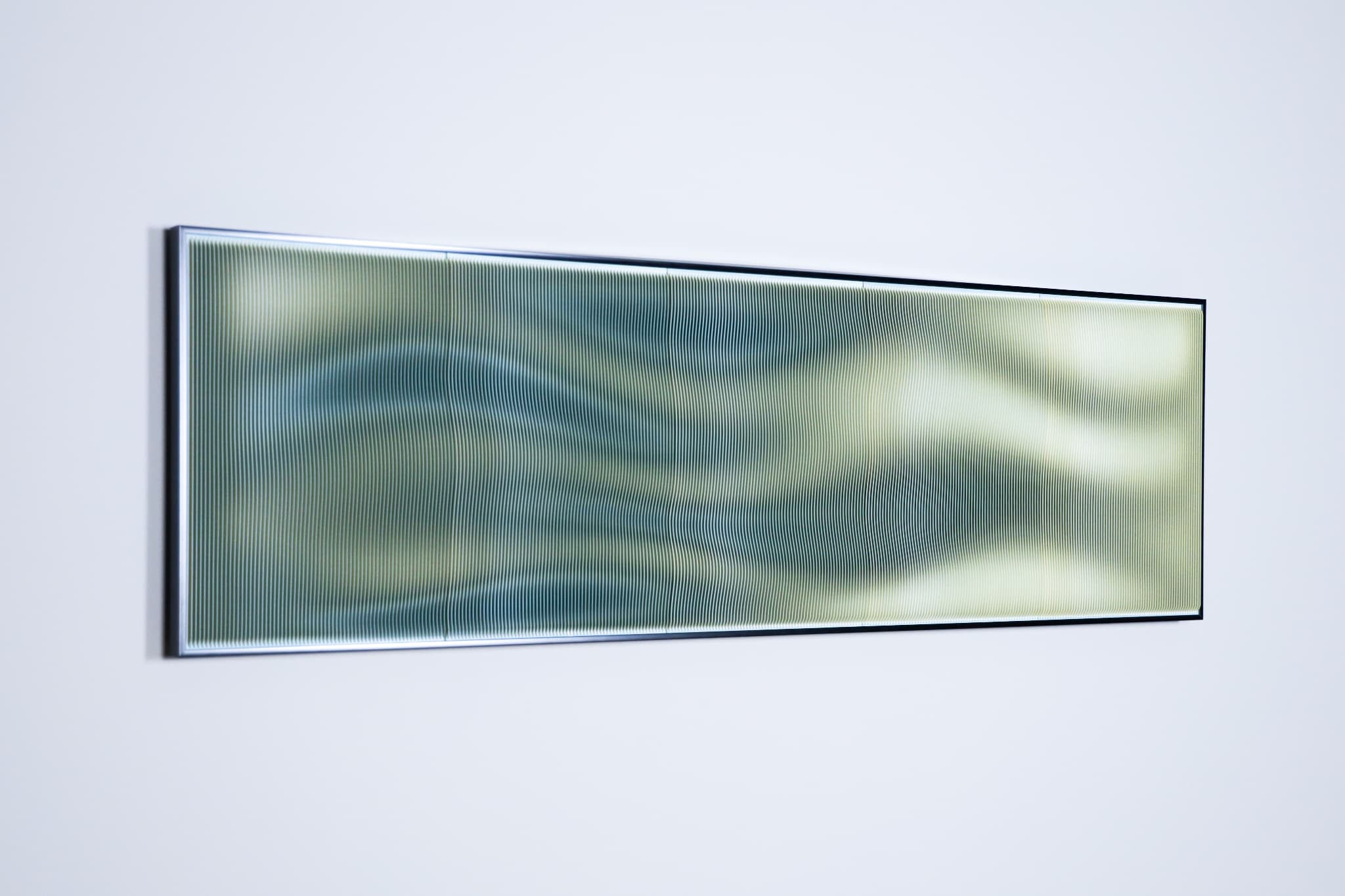

ウォールアート<Transpective>。

<Phantasmagorical Skin>を採用し、モルフォ蝶が空を舞うように見る角度によって色変化が生まれる「正面のない」作品。

——ここで強調しておきたい、従来のデザインスタジオとの大きな違いは、大日方さんはじめ<積彩>がデザインする対象はあくまでもプロダクト(モノ)ではない点です。

大日方:はい。僕らが手がけているのはモノのデザインそのものだけではありません。ものづくりにおける製造のあり方から変えていきたいという思いがまず先にあります。これを僕たちは、「モノのつくり方からつくる」というデザインコンセプトに言い換えています。これについては最近の活動に絡めて考えることがあったので、詳しくは後ほどお話しさせてください。

——では最近の活動についてお聞きします。2023年春に開催された「ミラノサローネ国際家具見本市」では、世界中から選出された35歳以下のデザイン学生や若いデザイナーたちの作品見本市「サローネサテリテ」に出展されました。出展作品は、<Phantasmagorical Skin(ファンタズマゴリカル・スキン)>を採用した椅子「Moon Night Blue」、花瓶「遊色瓶」、スタンドライト「YU」をはじめとする7点です。今回、世界規模の祭典に出展するにあたっての狙いや目的を教えてください。

2023年春の「ミラノサローネ国際家具見本市」に出展したイージーチェア<Moon Night Blue>。

2023年春の「ミラノサローネ国際家具見本市」に出展したスタンドライト<YU>。捉えどころがなく、ゆらゆらと揺らぐ微かな美しさを表す「幽」という日本語を表現した。

大日方:自分がデザインした椅子をミラノサローネという大舞台に出展することは僕の個人的な夢でした。その夢が叶って嬉しい、というのがごく個人的な感想です(笑)。

それはさておき先ほどお話しした「モノのつくり方からつくる」というデザインコンセプトに関する僕たちの考えと、この文脈上で生まれたプロダクトを世界中の方々に見ていただきたいというのが今回の一番の狙いでした。

——「モノのつくり方からつくる」というデザインコンセプトは、具体的にどういうことなのでしょうか。

大日方:これを紐解くキーワードのひとつに「装飾性の解放」があります。

前提として、現在のデザイン業界ではミニマルデザインが大きな正解として掲げられています。なぜかと言うとデザインはモノを作る行為、すなわち製造と深く結びついた行為ですから資本主義のルールにのせると、コストを抑えつつ、デザインの最大限の効果をいかに発揮するかが命題となります。裏返せば、装飾を施す行為はコストとみなされ、省かれてしまうということです。

しかし3Dプリンターを活用したものづくりにはこの文脈を一変できる可能性があると感じています。従来のものづくりでは分離していた造形と装飾(着色)工程が統合されるためです。よって装飾を加えることで製造コストがかかる図式は崩れます。3Dプリンターによる設計では、色や形の設計データは等価に扱われること、かつ、複数の装飾指示がひとつのデジタルデータとして扱われることにこれは起因します。

——繰り返しのようですが、3Dプリンターを使うことでプロダクトの価値を担保しながらも効率化され、装飾にかけるコストもまた不要な要素としてみなされなくなるということですね。

大日方:はい。仮にデザインの潮流がミニマルデザインへと向かう理由に製造コストがあるならば、「こんな新しい方法がありますよ」と提示できるのが3Dプリントデザインだと考えています。僕らが作るデコラティブかつ、見方によっては工芸品のように見えるかもしれない作品群は、その実、「次なるデザインの可能性を示唆するモノです」と伝えていきたいですね。

——ミラノサローネで、世界に向けてプレゼンテーションしたかった部分はまさにここですね。

大日方:そういうことです。ものづくりやデザインの可能性がここまで広がった今、この先どんな面白いことができるんだろうと僕自身がワクワクしていますし、世界規模のプロダクトデザインの祭典において、このワクワクを世界中の人と共有したかったんですよ。

デザインプロセスそのものにデザイナーが介入していくことの重要性が唱えられている今、僕たちなりの答えをある程度は示せたのではないかと思います。

ひとりひとりの個性を引き出す、3Dプリンタープロダクト<QUQU>の可能性

——ミラノサローネを経て、自社初の新ブランド<QUQU>をメインに据えたポップアップ展示が2023年夏、クマ財団が有する<KUMA GALLERY>にて開催されました。この展示では、大日方さんが考えておられる「モノのつくり方からつくる」というデザインコンセプトをより強く体感できる空間が実装された印象です。

大日方:<KUMA GALLERY>でのポップアップは、<QUQU>のお披露目会という位置付けですが、それと同時にモノと生活者の新しい関わりが生まれる「未来の店舗」というアイディアを提示するための空間を構成できればと考えていました。

ここではモノの売買が発生する従来型店舗の役割も果たしながら、購入品のデザインに能動的に関わりつつ、3Dプリンターによる製品製造の現場を見ていただきました。その点において、「モノの裏側におけるデザイン」についても触れていただける場所になったと自負しています。

見る角度によって鮮やかに色彩が移ろうアクセサリーライン<QUQU>。

ポップアップでは、基本色となる3色を購入者が選択し、世界でひとつだけのオリジナルアイテムをカスタマイズした。

キャプション:見る角度によって鮮やかに色彩が移ろうアクセサリーライン<QUQU>。独自開発された色彩表現<Phantasmagorical Skin(ファンタズマゴリカル・スキン)>を採用。ポップアップでは、基本色となる3色を購入者が選択し、世界でひとつだけのオリジナルアイテムをカスタマイズした。

——現場では来場者が<QUQU>のメインアイテムである指輪やピアスなどに着色する色を選択できるなど、一般の方々がデザインに関わるオープンな場所となりました。

大日方:<QUQU>が掲げるブランドコンセプト“MEET YOUR COLOR”には、全ての人がカスタムオーダーを通じて自分らしさ(=YOUR COLOR)に出会い、表現できる社会の実現、という期待と思いをこめています。

というのも僕らにとって、ひとりひとりの差や違いというのはイノベーションの源泉だと考えているからです。それは時代を見ても明らかで、病的なまでに自分の満足やこだわりを追求する方々の中にこそ革新性が生まれてきた歴史的事実があります。大なり小なりの違いはありますが、人は皆それぞれに「個性の種」のようなモノを内側に抱いている、と僕は考えています。

しかし現状では自分自身がその個性に気づくことができなかったり、様々な要因で押し殺されてしまったりすることがあるのもまた事実です。ただ、人との差に光を当ててしっかりとそれを獲得できた方には、その人ならではの美しさが宿るのではないか、とも考えています。

——大日方さんやスタッフの方々がまるでコンシェルジュのように来場者と対話し、そのコミュニケーションを通じて色選びのサポートをされる姿もまた印象的でした。

大日方:自分の選んだ色やイメージが形になる行為は絶対に楽しいだろう、という仮説のもとにカスタムオーダーストアを実装したところ来場者の方々が想像以上に楽しそうで、色選びの手伝いをしていた僕も嬉しくなりました(笑)。手前味噌ではありますが僕たちが作ったプロダクトは美しい造形ですし、そのベースラインが担保されているからこそ、それがオーバーラップして、買い手のみなさんの感性で選ばれた色合わせが美しい、ひいてはその行為に楽しさを感じていただけたように思っています。

もし、これが僕の楽観的主観でなければ、<QUQU>におけるデザインコンセプトが成立した初めての体験ですね。今後は生成AIを活用し、より一人一人の個性を引き出す仕組みを実装していくことでオンラインでも同様のコンシェルジュ体験が叶う仕掛けを構想しています。

——パーソナルな部分から紐解くと、かつては兄弟喧嘩で「普通!」と言われて泣いてしまうほど、大日方さんは自身の没個性に対するコンプレックスを抱いていたとお聞きしました。<QUQU>の狙う、個性を発露させる仕掛けやデザインプロセスを組んだ背景にはご自身の原体験から発展した、なんらかの考えがあるのでしょうか。

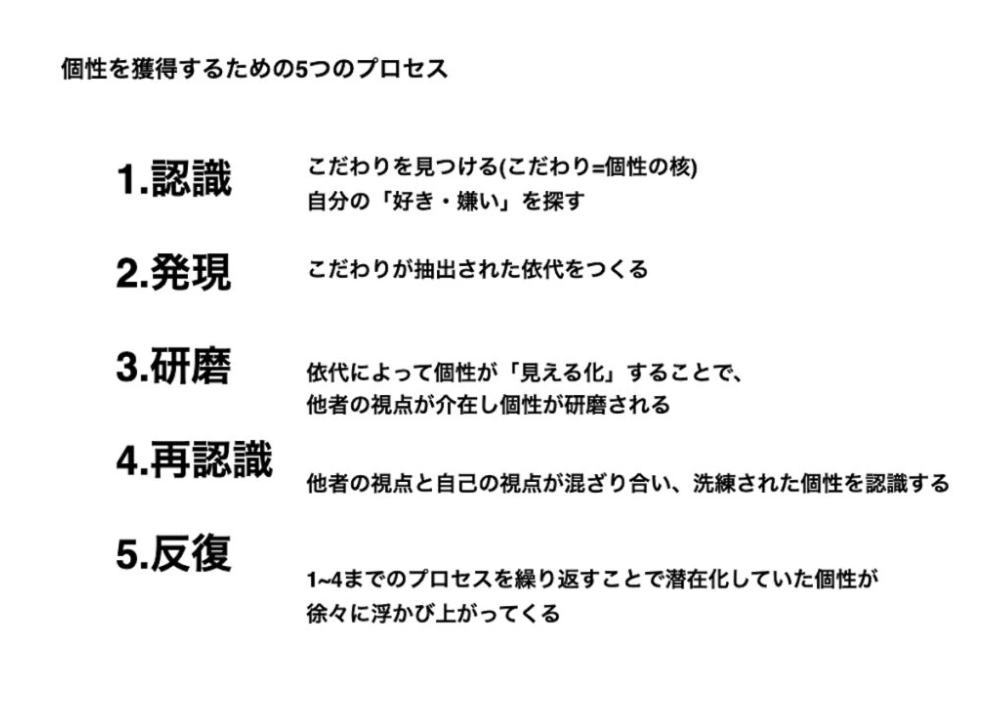

大日方:お話の通り、ある時点まで僕はあまりにも無個性であることに悩んでいました。ところが大学で3Dプリンターと出会い、色表現という自己表現手段(個性となる武器)を見つけたことで「色に対する感性が鋭いんだね」「君はこういうことがしたいんだね」と言ってもらえるようになり、自分の個性を確立したように思います。一連の流れの中で、個性を獲得するには5つのプロセスがあると考えるようになりました。

この過程において、2番目の「発現」というフェーズはとても重要ですが、非常に難しい工程です。運要素も含めて能力的な問題だけではなく、獲得に努める能動的な姿勢が求められるからです。

これだけ豊かなコンテンツがあふれる時代において、受動的ではなく能動的に自らのこだわりを抽出し、それを体系化する行為にはまず時間が必要ですし、ちゃんと自分の頭で考える必要があります。けれども一旦それが内在化されれば、そこから先のフェーズは楽しさが先にたち、サイクルとして勝手に回っていくと僕自身は思っています。

——<QUQU>のポップアップと結びつけると、今回のイベントでは、大日方さんの考える「個性の獲得」段階において最も難しい「発現」の手助けを、来場者の方に向けて実施していたということでしょうか。

大日方:まさにその通りです。ここで強調したいのは、従来のカスタマイズとの違いです。たとえばナイキなどのカスタムシューズは「自分自身で何かを表現したい」という個性を既に獲得した人のためのツールです。仕上がりの雰囲気や選ぶ色が、明確に固まっている人のオーダーに対してメーカーが、シューズという「キャンバス」に着色する作業を代理で行うようなサービスとも言い換えることができます。

一方、<QUQU>におけるカスタムオーダーは、その前提となる「自分のこだわり/好きはなんだろう?」という部分を僕たちとともに探究するところからスタートします。

実のところ、ポップアップの現場では、用意された70色超の色から3色を選ぶことを迫られると色を選べずに呆然と立ち尽くされる方もいらっしゃいました。そこで僕たちが伴走者となり「瀬戸内の夕焼けのような色」「ダイヤモンドのようなきらきらした感じ」などの漠然としたイメージから具体的な色合わせの提案を反復して行い、最終的にご自身の琴線に引っかかる色を選んでいただく作業を行ったのです。

この過程において、買い手の方々のものづくりに関わるハードルは格段に下がり、気付かぬうちにご自身の個性を「認識」、そして「発現」する状態が生まれていたのではないか、と思います。

——ある意味において、コーチングのような作業ですね。

大日方:近いかもしれません。いずれ僕たちが作った同様のプロダクトを世界中の方々にお届けできるようになると考えるとワクワクします。生まれたプロダクトの数だけ、その人の個性の種に水をあげることができたと思えますから。

ただ現状では人手をさいてコーチングする必要があるため、これでは大きなインパクトにならないと考えています。先にも述べましたが、今自分たちの手でやっていることを生成AI技術によって自動化・高度化し、生成AI×3Dプリンティングの掛け合わせで新しいカスタマイズ体験を作っていきたいと考えています。

——モノやその裏側をデザインするだけではなく、さらにその先で、使い手の行動変容や気づきにつながるデザイン。デジタルとフィジカルを行き来する新時代のものづくりの系譜上で、面白いプレイヤーが生まれたのだと今後の期待が膨らみます。

大日方:ありがとうございます。僕は、デザイナーが3Dプリンターをちゃんと使ったらどうなるかを証明してみせたいんです。

初めて3Dプリントに出会った時、その新しいものづくりの可能性に感動しましたが、同時に3Dプリントで作られるものがあまりにもダサいことに落胆を覚えました。僕がデザイナーとして3Dプリントに関わろうと思ったのは、「モノが美しくなければ、この美しいモノづくりのあり方は永遠に実装されない」という思いからです。3Dプリントの可能性として「コスト削減」や「サスティナビリティ」などの価値が語られますが、その価値を前提とした上で作られるものが当然のように「美しく」なければ人は新しい仕組みを応援してくれない、と考えています。

3Dプリントがもつ新しいモノづくりとしての様々な価値を編み上げ、その上に美しいモノをデザインする。それがデザイナーとしての僕が証明したいことです。

クライアントワークとして設計した<PAPER INTERIOR>。

紙の廃棄物を樹脂と混ぜてつくった建材を使用し、建築の壁面機能とベンチ機能を両立させた。

大日方:この「証明」について、もしかすると非常に個人的な主語に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。けれども、これは僕ひとりだけで完遂できるとも全く思っていません。

デザインスタジオのメンバーを筆頭に世界中の3Dプリントに関わるデザイナーやエンジニア、そしてさまざまな企業の方々と関わりながら実装し、社会そのものをデザインしていくことが重要だという思いをこめています。今は、全力でその仲間集めをしている最中です。3Dプリンターに驚かされた過去の自分が起こらないよう、仲間たちとさらなる表現を追求していきたいです。